… über das Kardinalproblem der Gesellschaft: Ungleichheit

Lesezeit: 17 Minuten

Ausgabe 1/24 Kinder- und Jugendarmut

Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln gelehrt und gemeinsam mit seiner Frau das Buch „Kinder der Ungleichheit – Wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt“ veröffentlicht. Zuletzt ist von ihm „Die polarisierende Pandemie. Deutschland nach Corona“ erschienen. Das Interview führte Arnica Mühlendyck (verantwortliche Redakteurin beim „baugerüst“ seit 2022) im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentags im Juni 2023.

baugerüst: Lieber Herr Butterwegge, bitte sagen Sie doch einige Sätze zu sich. Wer sind Sie und warum ist ausgerechnet Armut Ihr Lebensthema?

Butterwegge: Mitte der 90er Jahre unterrichtete ich an einer Fachhoch- schule in Potsdam zukünftige Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter. Die Studierenden baten mich, das Thema „Kinderarmut“ im Lehrangebot aufzugreifen. Sie fürchteten, in ihrer späteren Berufspraxis mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Das war naheliegend, weil sich das Problem der Kinderarmut damals besonders in den ostdeutschen Bundesländern ausbreitete. Ich habe Seminare und Projekte zur Kinderarmut angeboten und mehrere Bücher darüber veröffentlicht. Als ich später an die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln berufen wurde, nahm ich das Thema mit, denn auch für Lehrkräfte hat es große Relevanz. Dies hat dazu geführt, dass ich mich so intensiv mit dem Thema Armut beschäftigt habe, dass ich das Etikett des Armutsforschers bis heute nicht mehr loswerde.

baugerüst: Welche wichtigen Erkenntnisse konnten Sie durch Ihre Forschung zum Thema „Kinderarmut“ gewinnen?

Butterwegge: Ich habe mit der Zeit erkannt, dass Kinderarmut die Menschen anrührt, sie bewegt. Wenn ein kleines Kind arm ist, dann hat man Mitgefühl. In der Sozialgeschichte der Armut wird unterschieden zwischen würdigen Armen, die nicht schuld sind an ihrer Lage, und unwürdigen Armen, die selbst Schuld haben. Kinder sind natürlich die Prototypen der würdigen Armen, man kann sie ja nicht verantwortlich dafür machen, in eine einkommensschwache Familie hineingeboren worden zu sein. Erwachsene gelten schnell als Drückeberger, Faulenzer und Sozialschmarotzer. Aber auch Erwachsene sind häufig unverschuldet von Armut betroffen, zum Beispiel alte Menschen, die aus ihrer Situation nicht mehr herauskommen. Denn im Alter verschlechtert sich die Einkommenssituation und man muss mehr Geld für Pflege und medizinische Dienstleistungen ausgeben, während die Rente meistens nur mäßig steigt. Ein junger Mensch hat noch eher die Möglichkeit, auf dem Ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich aus der Armut herauszuarbeiten.

Eine zweite Erkenntnis meiner Forschung war, dass Armut eigentlich nur Teil des Problems der sozioökonomischen Ungleichheit in unserer Gesellschaft ist. Wer über den Reichtum nicht sprechen möchte, sollte auch über die Armut schweigen. Und wer Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Das ist eine Erkenntnis, die schon Berthold Brecht in einem Vierzeiler ausgedrückt hat:

„Reicher Mann und armer Mann,

standen da und sah´n sich an.

Und der Arme sagte bleich:

Wär´ich nicht arm, wärst du nicht reich.”

Während der Covid-19-Pandemie hatten viele Menschen Einkommenseinbußen und kauften deswegen häufiger beim Lebensmitteldiscounter ein. Die Familien, denen diese Ketten gehören, sind dadurch noch reicher geworden. Daran kann man sehr schön sehen, dass Armut einhergeht mit wachsendem Reichtum. Diese Erkenntnis hat mich dazu veranlasst, mich verstärkt mit der Ungleichheit zu beschäftigen. Meine Frau und ich haben ein Buch verfasst, das „Kinder der Ungleichheit“ heißt und genau dieses Thema in den Mittelpunkt stellt.

Zuletzt habe ich das Buch „Die polarisierende Pandemie – Deutschland nach Corona“ veröffentlicht. Es wendet sich der Frage zu, ob die Pandemie nivellierende oder polarisierende Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen von Armut und Reichtum hat. Heute ist klar: Die Reichen sind in den Jahren der Pandemie reicher und die Armen zahlreicher geworden. Besonders gelitten haben die Kinder und Jugendlichen. Über die mittelalterliche Pest-Pandemie sagt man, sie habe die Ungleichheit verringert. Da so viele Menschen gestorben sind, sanken die Immobilien- und die Lebensmittelpreise. Auf der anderen Seite stiegen die Löhne, weil Arbeitskräfte fehlten. Das hat dazu geführt, dass die Ungleichheit abgenommen hat. Die Covid-19-Pandemie hat das Problem hingegen noch verschärft.

baugerüst: Sie haben anklingen lassen, dass Armut mehr als eine finanzielle Frage ist. Warum?

Butterwegge: In einer Gesellschaft wie unserer, in der das Geld so wichtig und gleichzeitig so ungleich verteilt ist wie noch nie, machen sich Armut und Reichtum hauptsächlich am Geld fest. Darüber hinaus ist Armut natürlich mehr, als nur über wenig Geld zu verfügen. Es bedeutet, in fast allen Lebensbereichen benachteiligt zu sein, im Bereich der Bildung, der Gesundheit, der kulturellen Beteiligung und der Freizeitgestaltung. Ein Kind, das in einer armen Familie aufwächst, kann nicht mal einfach so in den Zoo, in den Zirkus oder ins Theater gehen. Das heißt, es leidet stark unter der materiellen Einkommenssituation, die sich in verschiedenen Lebensbe- reichen ausdrückt. Es hat auch eher das Risiko, krank zu werden.

Dies zeigt, dass Ungleichheit das Kardinalproblem unserer Gesellschaft ist. Es hat Auswirkungen in alle Sphären der Gesellschaft. Die wachsende Ungleichheit führt zu ökonomischen Krisen, da die Armen kein Geld haben, um viel zu kaufen, und die Reichen das Geld nicht unbedingt ausgeben, sondern es sparen oder anlegen. Ungleichheit führt auch zu ökologischen Katastrophen, zur Ausbeutung der Umwelt. Und es entstehen auch leichter Konflikte in der Gesellschaft. Menschen, die von Armut betroffen sind, beteiligen sich seltener an Wahlen, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Interessen von den etablierten Parteien nicht vertreten werden.

Mittelschichtangehörige wiederum haben Angst vor dem sozialen Abstieg und wenden sich leichter Parteien wie der AfD zu. Unsere Gesellschaft ist nicht nur mit einer sich verstärkenden Kluft zwischen Arm und Reich konfrontiert, sondern auch politisch zerrissen. Es gibt immer mehr Konfliktstoff, mehr Kriminalität, mehr Brutalität auf den Straßen, mehr Drogenabhängigkeit. Fast alle sozialen Probleme haben damit zu tun, wie die Gesellschaft strukturiert ist. Herrscht ein hohes Maß an Ungleichheit oder ist die Gesellschaft darauf gerichtet, allen Mitgliedern ein Leben ohne materielle Sorgen zu ermöglichen? Unsere Gesellschaft wäre reich genug, um das zu tun.

baugerüst: Wie drückt sich die Armut in Zahlen aus?

Butterwegge: Man unterscheidet zwischen absoluter Armut und relativer Armut. Ist jemand absolut arm, kann er seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen, hat nicht genug zu essen, kein sicheres Trinkwasser, keine angemessene Kleidung. Häufig sind diese Menschen obdachlos. Absolute Armut ist nicht nur ein Problem der Entwicklungsländer. In Deutschland gab es bereits vor der Pandemie 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose.

Dominant ist in Deutschland jedoch die relative Armut. Relativ Arme können ihre Grundbedürfnisse befriedigen und haben in der Regel auch eine Wohnung. Doch sie können sich vieles nicht leisten, was für andere normal ist. Mal ins Kino oder ins Theater gehen und sich im Restaurant mit anderen treffen. Darunter leiden vor allem Kinder und Jugendliche. Wenn ein Kind im tiefsten Winter in Sandalen und Sommerkleidung auf dem Schulhof steht und von den Klassenkameraden ausgelacht wird, leidet es mehr unter der sozialen Ausgrenzung als unter der Kälte.

Relative Armut heißt ja nicht relativ, weil man Armut relativieren oder verharmlosen soll, sondern sie heißt relativ, weil sie die eigene Situation in Relation zum Wohlstand der anderen setzt. Relativ arm ist laut der Europäischen Union jeder, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in seinem Mitgliedsland zur Verfügung hat. Das sind in Deutschland 1.145 Euro pro Monat für einen alleinstehenden Erwachsenen. Für Alleinerziehende mit einem Kind ist die Grenze 1.489 Euro, für ein Paar mit zwei Kindern liegt sie bei 2.405 Euro. Ich finde es verharmlosend, das Leben in einer solchen Situation nur als armutsgefährdet zu bezeichnen.

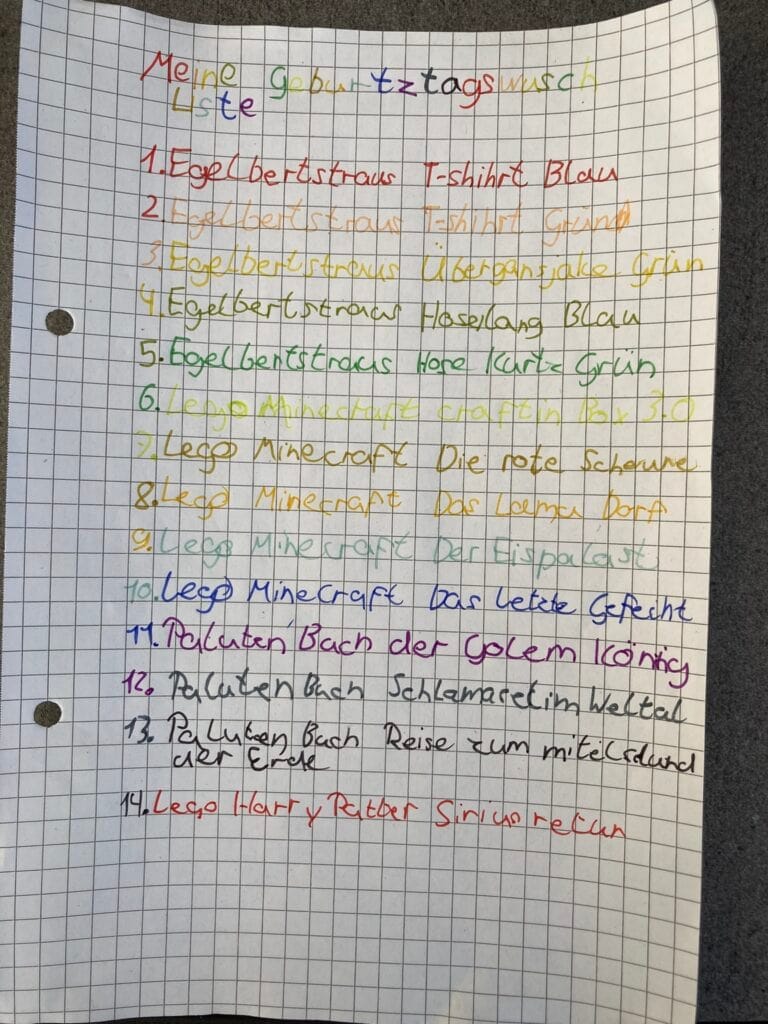

Eine Wunschliste zum Geburtstag: Davon kann in Deutschland rund jedes 5. Kind nur träumen.

(Foto: A. Mühlendyck)

Mehr als jeder Vierte ist also von Armut gefährdet. Diese Menschen werden aber in der Öffentlichkeit selten zu den armen Gruppen gezählt, weil unterstellt wird, dass sie arbeiten könnten, um ihre Situation zu verbessern. Übrigens: Die reichsten zehn Prozent der Menschen in Deutschland besitzen 67,3 Prozent des Nettogesamtvermögens, das reichste Prozent hat 35,3 Prozent und selbst das reichste Promille besitzt immer noch 20,4 Prozent. Die reichsten 45 Familien, meistens Unternehmerfamilien, besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also so viel wie über 40 Millionen Menschen. Alle genannten Zahlen sind im Anstieg begriffen, sowohl bei der Armut als auch beim Reichtum. Nicht explosionsartig, aber doch deutlich spürbar.

Das Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung beträgt 16,9 Prozent. Dabei handelt es sich also nicht um eine kleine Randgruppe. Das Armutsrisiko ist sehr ungleich verteilt in der Gesellschaft. Bei den Erwerbslosen beträgt das Armutsrisiko 49,4 Prozent, bei den Alleinerziehenden sind es 42,3 Prozent, bei den Kindern 21,3. Prozent. 2,95 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wachsen in Familien auf, die weniger als die genannten Beträge zur Verfügung haben! Kinder sind arm, wenn die Familie arm ist. Man müsste also eigentlich von Familienarmut sprechen. Interessant ist auch, dass die Armutsrisikoquote bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, also Studierende und Auszubildenden, 25,8 Prozent beträgt.

Publikum: Wie hoch sind die Chancen, dass man aus diesem Muster ausbrechen kann? Wie kann es für Menschen weitergehen, die in Armut aufwachsen oder leben und welche konkreten Vorschläge haben Sie?

Butterwegge: Bildung wird häufig als Möglichkeit genannt, der Armut zu entfliehen. Ich bin dem gegenüber sehr skeptisch. Bildung reproduziert Ungleichheit, aber sie schafft sie nicht. Im Niedriglohnsektor haben zwei Drittel der Menschen einen Berufsabschluss und elf Prozent einen Hochschulabschluss. Man kann also hoch gebildet sein und trotzdem bettelarm oder auch strohdumm und trotzdem steinreich, wenn man in entsprechende Familien hineingeboren wird. Wenn ein Reicher zum Beispiel hohe Dividenden aus Aktien bezieht, muss er nur 25 Prozent Kapitalertragsteuer zahlen, während man für Erwerbstätigkeit bis zu 42 Prozent Steuern abführen muss. Unser Steuersystem trägt dazu bei, die Polarisierung zwischen Arm und Reich zu verstärken. Darum sprechen wir auch von einem Teufelskreis der Armut.

Der 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung umfasst ein Forschungsprojekt zu sozialer Mobilität. In den 80er Jahren betrug die Chance, innerhalb von fünf Jahren aus der Armut herauszukommen, 70 Prozent. Heute ist sie auf 40 Prozent gesunken. Das heißt, die Aufstiegsmobilität hat sehr stark abgenommen. Dies erleben wir auch im Alltag. Welche Möglichkeiten und Chancen hat denn beispielsweise ein Paketzusteller? Er arbeitet hart und verdient trotzdem wenig. Eigentlich muss er sich politisch dafür engagieren, dass es zu mehr sozialer Umverteilung kommt, dass der Sozialstaat nicht um- und abgebaut, sondern ausgebaut wird, dass das Steuersystem gerechter gestaltet wird und dass die soziale, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur besser wird. Warum gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht, wie in Skandinavien, für alle Kinder in einer Betreuungseinrichtung ein kostenloses Mittagessen? Aus welchem Grund leistet sich unsere Gesellschaft das nicht? Warum müssen jene, die Bürgergeld beziehen, ein bezahltes Mittagessen bürokratisch beantragen?

Ich halte wenig davon, individuelle Wege aus der Armut aufzuzeigen, da Armut kein individuelles Problem ist, das mit Versagen zu tun hat. Natürlich gibt es auch Menschen, die falsche Entscheidungen getroffen haben und so zu ihrer misslichen Situation beigetragen haben, die vom Bildungsweg abgekommen oder drogenabhängig geworden sind. Aber im Wesentlichen ist Armut ein strukturelles Problem dieser Gesellschaft und daran müssen wir politisch arbeiten. Statt den Arbeitsmarkt immer stärker zu deregulieren, müssen die Rechte von Arbeitnehmer:innen gestärkt werden, der Mindestlohn muss weiter erhöht und Minijobs sozialversicherungspflichtig gemacht werden. Leiharbeit sollte verboten oder stark reguliert werden, die Tarifbindung gestärkt und so der Sozialstaat in Richtung einer solidarischen Bürgerversicherung ausgebaut werden. Das sind einige konkrete Vorschläge, die ich habe.

In allen meinen Büchern finden sich klare Vorschläge, was im Steuerrecht nötig wäre, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Wenn jemand zum Beispiel drei Eigentumswohnungen erbt, muss er Erbschaftsteuer zahlen, wenn er 300 Wohnungen erbt, muss er keine Erbschaftsteuer zahlen, weil das als Immobilienholding gilt. Das ist doch verrückt! Wir haben uns während der Arbeit für das Buch „Kinder der Ungleichheit“ auch gefragt, wie es mit den reichen Kindern aussieht. Wie leben sie? Wie sind sie ausgestattet? Darüber findet man so gut wie nichts, denn Reichtum ist wie ein scheues Reh, er versteckt sich, von privaten Sicherheitsdiensten bewacht, hinter hohen Mauern.

Wir haben eine Steuerstatistik gefunden aus den Jahren 2011 bis 2014. In diesen vier Jahren hatten die Familienunternehmer die Befürchtung, dass die Erbschaftsteuer für Firmenerben verschärft würde, das war vom Bundesverfassungsgericht gefordert worden. Also haben viele ihren Kindern ihr Unternehmen überschrieben. 90 Kinder unter 14 Jahren haben 29,5 Milliarden Euro geschenkt bekommen. Das sind im Durchschnitt gut 327 Millionen Euro pro Kind. Ein Kapitel in unserem Buch heißt deshalb auch: „Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg“, zum Beispiel zum Abitur, zum Studium und zur beruflichen Karriere. Natürlich hat ein Kind, das in dem Alter schon ein so riesiges Vermögen hat, keine Schwierigkeiten, sich gut zu bilden oder irgendwann in der Geschäftsführung zu arbeiten. Das wird nicht ohne Schulabschluss von der Mittelschule abgehen, sondern hat alle Chancen dieser Welt.

Publikum: Was muss man speziell im Bildungssystem verändern, um gegen die Ungleichheit vorzugehen?

Butterwegge: Mir schwebt ein Ganztags- und ein Gemeinschaftsschulsystem wie in Skandinavien vor, in dem die Kinder gemeinsam lernen und in dem nicht von vornherein eine Selektion stattfindet. Dann würde es nicht passieren, dass Kinder aus finanzschwachen Familien auf die Förder- oder Mittelschule gehen, während sich auf den Gymnasien die Kinder der Wohlhabenden und auf den privaten Elite-Internaten die Kinder der ganz Reichen finden. Das müsste durch ein gutes, öffentliches, eingliedriges Schulsystem verhindert werden.

Doch um Ungleichheit zu bekämpfen, muss man auf vielen Ebenen ansetzen. Beispielsweise auch im Bereich des öffentlichen Wohnungsbaus. Viele Menschen können sich die Mieten nicht mehr leisten, die in den Groß- und Universitätsstädten explodieren. Die Infrastruktur muss sich in vielen Bereichen verbessern. Es ist ein toller Erfolg, dass es in Nürnberg ein Sozialticket für 19 Euro pro Monat gibt, in anderen Städten gibt es das noch nicht. 49 Euro für das Deutschlandticket sind zu teuer für jemanden, der arm ist. Im Bürgergeld sind 45,02 Euro pro Monat für Mobilität vorgesehen, das heißt, jemand, der Bürgergeld bezieht, kann sich das Ticket gar nicht leisten.

Es sollte auch eine bessere Gesundheitsversorgung für arme Menschen angeboten werden. Obdachlose sind zum Beispiel häufig nicht versichert und haben keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Warum wird ein 100 Milliarden Euro teures Sondervermögen für die Bundeswehr aufgelegt, obwohl Deutschland aus meiner Sicht von keinem Land der Welt militärisch bedroht wird? 100 Milliarden Euro wären dringend notwendig zur Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut, eingesetzt im öffentlichen Wohnungsbau oder zur Bekämpfung des Pflegenotstands. Das wären sinnvolle Investitionen, um die politischen Weichen für mehr Gleichheit zu stellen.

Ein spontaner Zoobesuch ist für viele Familien ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. (Foto: A. Mühlendyck)

Publikum: Sie haben so überzeugende Argumente. Warum werden sie kaum gehört und was muss man tun, damit sich das ändert?

Butterwegge: Das hat wesentlich mit den Machtverhältnissen in der Bundesrepublik zu tun und mit starken ökonomischen Interessen. Diejenigen, die über Reichtum verfügen, wollen diesen nicht abgeben. Sie sorgen dafür, dass die öffentliche Meinung in ihrem Sinne beeinflusst wird. Die verantwortlichen Politiker:innen sind dadurch mächtigen Lobbyeinflüssen ausgesetzt. Die Armen haben keine einflussreiche Lobby. Zwar gibt es die Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und einzelne Wissenschaftler wie mich, die auf ihrer Seite stehen. Aber die konkrete Umsetzung muss durch politische Initiativen erfolgen, durch das Engagement einer größeren Zahl von Menschen, auch in den Parteien.

Viele Menschen resignieren und sagen, sie kommen gegen die Mächtigen in der Gesellschaft nicht an. Kinderarmut ist ein Langzeitskandal, sie bestand schon 1995, als ich mich erstmals damit beschäftigte. Seitdem hat sie konstant zugenommen. Sie jetzt zu bekämpfen, Geld in die Hand nehmen und dieses nicht auszugeben für Rüstung und Waffenlieferungen, das wäre richtig. Doch derzeit ist der Plan, jährlich nur zwei Milliarden Euro in die Kindergrundsicherung zu stecken und zwar in die Automatisierung, Entbürokratisierung und Digitalisierung des Antragsverfahrens. Meine Befürchtung ist, dass arme Familien gar nicht die notwendigen digitalen Endgeräte oder das WLAN haben, um solche Angebote zu nutzen. Es muss nicht nur digitalisiert, sondern auch dafür gesorgt werden, dass die Regelbedarfe deutlich höher sind als bei Hartz IV, damit Kinder auch wirklich teilhaben können am sozialen und kulturellen Leben.

Vor kurzem war ich mit meinem Sohn im Zoo. Eine Eintrittskarte für Kinder kostet in Köln elf Euro. Meine Tochter muss im Gymnasium Kopiergeld und Toilettengeld mitbringen. Das alles ist für mich kein Problem, aber für arme Menschen sehr wohl. Was macht die alleinerziehende Mutter, die Bürgergeld statt Hartz IV bezieht und trotzdem nicht weiß, wie sie am 20. des Monats noch etwas Warmes zu Essen auf den Tisch bekommt? Die Regierung ist nicht bereit, sich darum zu kümmern. Nur wenn sich mehr Menschen engagieren, diese sozialen Probleme bekämpfen und Druck auf die Regierung machen, kann sich das ändern.

Publikum: Welche Prognosen haben Sie, wie rechte Kräfte diese Angst vor dem sozialen Abstieg ausnutzen werden?

Butterwegge: Das hängt von dem Druck ab, den wir machen. Wenn es keine Gegenwehr gegen die AfD und deren Aufschwung gibt, dann wird sie in den nächsten Jahren die Bundespolitik mitbestimmen. Die öffentliche Meinung schwenkt in einigen Bereichen schon in diese Richtung, zum Beispiel in der Asylpolitik. Da wird über die „Einwanderung in die Sozialsysteme“ gesprochen, aber nicht über die nachvollziehbaren Gründe für die Flucht aus der eigenen Heimat! Deutschland kann sich deutlich nach rechts entwickeln, wenn sich nicht schnell antifaschistische Kräfte organisieren und dagegenhalten.

baugerüst: Was können wir als Evangelische Jugend tun?

Butterwegge: Man kann natürlich ehrenamtlich helfen, beispielsweise bei der Tafel oder bei der Diakonie. Ich schätze dieses zivilgesellschaftliche Engagement im Sozialbereich und halte es für notwendig, aber ich bin auch der Meinung, solche Einrichtungen wie die Tafel dürfen den Sozialstaat nicht ersetzen, sondern können ihn allenfalls ergänzen. Der Sozialstaat hat jedoch die Tendenz, sich unter Hinweis auf solche Einrichtungen zurückzuziehen. Das darf nicht passieren. Dazu muss sich auch die Evangelische Jugend positionieren und einen starken Sozialstaat fordern. Es darf sich nicht so entwickeln wie in Nordrhein-Westfalen, wo die Landesregierung mit einer Million Euro die Lebensmitteltafeln finanziert und damit suggeriert, Armut sei ein rein karitatives Problem, das auf diese Art bewältigt wird.

Publikum: Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag – das ist für viele Menschen, die von Armut betroffen sind, sehr undurchsichtig. Wenn man einen Antrag stellt, dann ist die Wartezeit sehr lang oder an eine andere Leistung geknüpft. Wie könnte man das einheitlicher organisieren?

Butterwegge: Ich bin sehr für eine Entbürokratisierung des Sozialstaates, der zum Teil viel zu repressiv ist. Ich wünsche mir vor allem, dass der Sozialstaat selbst an die Betroffenen herantritt. Es ist eine Bringschuld des Staates, Sozialleistungen auszuzahlen. Aber ich fürchte, keine Kommune motiviert Wohnungs- oder Obdachlose, Bürger- oder Wohngeld zu beantragen. Man kann den Sozialstaat allerdings nicht durch eine einzige Leistung wie das Grundeinkommen ersetzen. Das macht die Sache zwar weniger kompliziert, aber nicht gerechter. Ich bin ein Kritiker des Grundeinkommens, weil es nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Über allen dieselbe Summe auszuschütten halte ich nicht für richtig. Schon die alten griechischen Philosophen wussten, dass man Gleiche gleich und Ungleiche ungleich behandeln muss, damit es gerecht zugeht. Über einem Wohlhabenden 1.000 Euro auszuschütten und ebenso über jemandem, der wegen einer schweren Behinderung viel mehr Geld für Gerätschaften und eine Vollassistenz nötig hat, das ist keine Lösung.

Ein gewisses Maß an Bürokratie ist also notwendig. Wir müssen dafür sorgen, dass Bürokratie positiv gesehen wird, so wie sie es in ihrem Ursprung war. Die Fürsten konnten früher selbst entscheiden, wem sie helfen wollten und wem nicht. Später ist die Bürokratie an Stelle des Fürsten getreten, so dass ohne Ansehen der Person, nur auf der Grundlage von Gesetzen und Verordnungen, entschieden werden konnte, ob jemand unterstützt wird. Ich finde, ein Mensch, der sich und seine Familie durch Erwerbsarbeit ernähren kann, sollte das auch tun und muss keine Unterstützung bekommen. Nur jemand, der aus gesundheitlichen, psychischen oder qualifikatorischen Gründen nicht arbeiten kann, muss Unterstützung finden. Der Sozialstaat muss in Gesetzen festlegen, wer welche Transferleistung bekommt. Bürokratischer Willkür müssen wir entgegentreten, aber der Sozialstaat als Institution sollte nicht in Frage gestellt werden.

Du hast Interesse am Thema „Kinderarmut“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 1/24 Von armen und reichen Kindern.

Titelbild: DEKT 2023 – Christoph Butterwegge im Gespräch (Foto: Beatrice Schmeißer)

Rückmeldungen