… und plötzlich waren wir eine Region

Lesezeit: 12 Minuten

Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe

Diakon Sebastian Heilmann ist Referent für Konzeption und Innovation im Amt für Evangelische Jugendarbeit der Evangelischen Landeskirche in Bayern.

Darüber hinaus finden „Highlights“ in der regionalen Zusammenarbeit statt. Diese Events sind attraktiv durch eine größere Teilnehmendenzahl. Das schont Ressourcen, vereint vielfältige Talente und führt zu gemeinschaftsstiftenden Erlebnissen. Gelungene Praxisbeispiele sind Konfikurse, die sich in Kleingruppen vor Ort treffen und zu Jugendgottesdiensten und Freizeiten zusammenkommen. Ähnliches geht auch für Trainees, die in die Kurse vor Ort eingebunden sind und zum JuLeiCa Wochenende in der Region kommen. Oder ein abgestimmtes Kinderkonzept, bei dem das regional vernetzte Team vor Ort jeweils Jungschar, Kindertage oder Kinderkirche anbietet und dann gemeinsam zur großen Kinderfreizeit einlädt.

Konzeptionelle Impulse für eine regiolokale Kinder- und Jugendarbeit

Wir befinden uns in einem volkskirchlichen Schrumpfungsprozess. Mitglieder und Ressourcen schwinden von Jahr zu Jahr. Da liegt es nahe, innerhalb von gemeindlichen Nachbarschaften zusammenzuarbeiten und über den eigenen Kirchturm hinaus zu denken. Dabei ist es wichtig, sowohl die regionalen als auch die lokalen Bezüge im Blick zu haben, weshalb sich in der kirchlichen Landschaft das Schlagwort „regiolokal“ durchgesetzt hat.1 In der Jugendarbeit treffen diese Entwicklungen auf gemischte Gefühle („Da ist doch der Burnout der Jugendreferent:innen vorprogrammiert mit so vielen Gemeinden gleichzeitig.“), inhaltliche Aspekte („Was haben die Kinder und Jugendlichen davon?“) und auch ganz pragmatische Fragen („Was ist organisatorisch umsetzbar?“). Dazu werden im Folgenden konzeptionelle Impulse und konkrete Modelle vorgestellt, wie Kinder- und Jugendarbeit regiolokal gestaltet werden kann – immer im Wissen darum, dass die Entwicklung individuell auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden muss.

Ein Gewinn für die jungen Menschen und die Jugendarbeit

Eine Transformation zur regiolokalen Arbeit ist kein Selbstzweck. Schon gar nicht, wenn sie nur aus der Not heraus und mit negativer Einstellung angegangen wird – typischerweise begleitet vom Jammern um Kürzungen oder Verlustängsten. Es empfiehlt sich, den Spieß umzudrehen und möglichst viele negative Gründe in eine positive Grundhaltung umzuwandeln. Eine Leitfrage dazu könnte sein: Wie nutzen wir diesen Prozess, um unsere Kinder- und Jugendarbeit zu verbessern und einen Gewinn für die jungen Menschen zu erzielen?

Regiolokale Arbeit bietet reichhaltige Chancen, wenn sie als echte Transformation der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit genutzt wird. Das Wichtigste ist die neue Vielfalt, die innerhalb einer Region möglich wird. Die jungen Menschen erleben Kirche vielfältig und passend zu ihrer Lebenswirklichkeit. Die Region ermöglicht eine große Bandbreite an Zugängen: Örtlich, inhaltlich und ästhetisch. Das spricht die jungen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit an. Aus dem Denken in Grenzen („Meine Konfis, meine Jugendlichen, meine Gemeinde“) wird ein Raum, in dem die Frage dominiert:

„Wo können die jungen Menschen andocken,

die ich mit meinen Gaben nicht ansprechen kann?“

Stufenkonzept der regionalen Zusammenarbeit

Nicht jede regiolokale Arbeit ist eine Fusion von Gemeinden. Das kann sein – muss aber nicht. Es gibt verschiedene Abstufungen, die je nach Situation vor Ort am besten passen. Auch wenn eine intensive Zusammenarbeit gewünscht ist, kann es helfen, bereits zügig mit einer niedrigeren Stufe anzufangen und nicht auf dem Reißbrett alle Details einer Fusion zu planen. Alle Formen der Zusammenarbeit brauchen Vertrauen. Das wächst nicht auf Bäumen, sondern braucht gegenseitiges Erleben: Zusammenarbeit entsteht erst durch Zusammenarbeit. Wie Kinder- und Jugendarbeit konzeptionell gestaltet werden kann, zeigen die folgenden sechs Modelle, die sowohl für einzelne Bereiche als auch auf die gesamte regiolokale Arbeit als angewendet werden können.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass in regiolokalen Bezügen manche besonderen Qualitäten der Kinder- und Jugendarbeit offensichtlicher werden, als in der klassisch parochialen Struktur – auch wenn diese natürlich schon vorher Bestand hatten. Zum einen funktioniert regiolokale Arbeit nur mit einem veränderten Gemeindebegriff jenseits der Parochie. Kinder- und Jugendarbeit ist (und war schon immer) ganz Gemeinde, auch wenn sie außerhalb von Kirchenräumen oder in scheinbar nicht-geistlichen Formaten stattfindet. Sie ist immer Kirche auf Zeit und keine Rekrutierungsanstalt zukünftiger Kirchensteuerzahler:innen. Zum anderen wird deutlich, dass bei jungen Menschen die Gruppe der Gleichaltrigen (Peers) als Prägungsort für junge Menschen im Mittelpunkt der Arbeit steht. Die Peergroup orientiert sich nicht an parochialen Strukturen, sondern an Sozialräumen junger Menschen – genau wie regiolokale Jugendarbeit.

Ein Plus für die Partizipation und das Ehrenamt

Auch für die Partizipation und das Ehrenamt, die der Sauerstoff der Jugendarbeit sind, bietet regiolokale Jugendarbeit ein Plus. Durch das Arbeiten im Raum wird das Ehrenamt aufgewertet, da nicht mehr die einzelnen Hauptamtlichen vor Ort das Geschehen alleine steuern. Die Grundhaltung von Hauptberuflichen ist in einem regiolokalen Arbeiten immer geprägt von einer Beteiligung auf Augenhöhe, einer Stärkung der Ehrenamtlichen und von Verantwortungsübertragung. Ein weiterer Pluspunkt der regiolokalen Arbeit liegt in einer positiv gestalteten Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass Mitarbeitende vorleben, was sie predigen: Gemeinschaft auch über alle Grenzen, Professionen und Arbeitsfelder hinweg. Die Zusammenarbeit in der Region wird von allen Beteiligten als positiv gestaltet. Teamarbeit und Miteinander werden großgeschrieben. Die Andersartigkeit in Glaubensformen und Jugendarbeitstraditionen werden als Bereicherung wertgeschätzt und nicht gegeneinander ausgespielt. Bildlich ausgedrückt ist die Region ein Schengenraum des Glaubens, in dem Grenzüberquerungen ausdrücklich erwünscht sind.1

Dasselbe gilt auch für die Beziehungsarbeit. Durch die personelle Vielfalt innerhalb einer Region haben die jungen Menschen mehr unterschiedliche Beziehungspartner:innen. Etwas, das keine Gemeinde allein bieten kann. Ein gemeinsames Konzept innerhalb der Region ermöglicht zudem bewusste Übergänge und neue Kontakte in sensiblen Altersphasen, an denen junge Menschen für gewöhnlich über ursprüngliche Gemeindegrenzen hinaus gehen (beispielsweise durch den Übertritt an die weiterführende Schule oder den Einstieg ins Berufsleben oder Studium).

Regionen brauchen eine sinnvolle Größe

Aus konzeptionell-inhaltlicher Sicht ist es wichtig, dass die Region ein Gestaltungsraum für die Arbeit mit jungen Menschen ist. Eine Region darf nicht nur ein strukturelles Gebilde sein. Die Gemeinden, Verbände und Organisationen einer Region sollten sich bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung absprechen und von der Region profitieren können. Es ist nicht damit getan, alles auf regionaler Ebene anzubieten. Es geht um ein bewusstes Zusammenspiel von lokalen und regionalen Formen, denn:

„Starke Regionen brauchen starke Gemeinden – genauso wie starke Gemeinden starke regionale Partner brauchen.“2

Dazu ist die Wahl einer sinnvollen, handhabbaren Größe wichtig. Wird die Region zu klein gewählt, ist der Nutzen gering, da zu wenig Ressourcen geteilt werden können und keine wirkliche Vielfalt entsteht. Ist sie zu groß gewählt, verpuffen manche Effekte, da die Entfernungen zu weit sind. Für wiederum andere Fragen ist die Region keine relevante Größe, da sie komplett ortsunabhängig sind, wie beispielsweise Verwaltung, Fortbildung oder digitale Formen.

Drei Kriterien sollten zur Einteilung einer Region abgewogen werden:

- organisationale Ressourcen (z.B. bisherige Parochien,

Personalstellen, Finanzen) - sozialräumliche Merkmale

(z.B. Mobilität, Schuleinzugs-gebiete, Treffpunkte) - praktische Aspekte (z.B. Leistbarkeit, Überschaubarkeit, Angebotsvielfalt, Räumlichkeiten)

Modell 1: Lokale Spezialitäten

Die einzelnen Gemeinden, Verbände und Einrichtungen sprechen sich hinsichtlich der Zielgruppen ab und bilden (z.B. nach Alter oder Milieu) Schwerpunkte. So entsteht eine vernetzte Spezialisierung – die einzelnen Gemeinden werden entlastet.

Das könnte dann so aussehen: In Gemeinde A gibt es zwei Kindertagesstätten und deshalb einen Schwerpunkt für Familien und jüngere Kinder. Neben Vater-Kind-Zelten und den Kinder-Kreativ-Tagen ist auch die Kindergruppe für 6-9-Jährige dort angesiedelt, weil über die Eltern ein guter Draht besteht. In Gemeinde B gibt es ein Schulzentrum, das von vielen Jugendlichen der Region besucht wird. Statt eines Gemeindehauses gibt es ein großzügiges Jugendzentrum. Hier findet die zentrale, regionale Konfiarbeit statt. Außerdem gibt es ein Schülercafé, Teenie-Angebote und Gruppen des Jugendverbands. Hier hat auch die regionale Jugendreferentin ihr Büro. Sie begleitet die Ehrenamtlichen und kümmert sich um die Angebote an allen Standorten.

Die Gemeinde C hat als Schwerpunkt die Kirchenmusik und Kultur. Für Kinder und Teens gibt es eigene Chöre. Mit der Musikschule finden Konzerte speziell für junge Menschen statt. Das Kindermusical in den Osterferien ist immer ein Highlight für alle. Die anderen Gemeinden der Region haben andere Schwerpunkte gesetzt. Sie bewerben die regionalen Angebote der Jugendarbeit, als wären es ihre eigenen. Durch regelmäßige konzeptionelle Absprachen im Team und dem regionalen Jugendausschuss wird die Arbeit gesteuert, aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt. Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit besteht aus speziell auf die einzelnen Zielgruppen abgestimmte Werbung und einer gemeinsamen digitalen Präsenz. So erfahren Neuzugezogene direkt, wo sie gut andocken können.

Entscheidende Knackpunkte sind die Fragen nach der Gesamtkoordination und einer gemeinsamen Identität. Denn das Konzept funktioniert nur, wenn man gerne aufeinander verweist und sich über ein volles Gemeindehaus der Nachbargemeinde freut.

Modell 2: Franchise

In der Region werden gemeinsame Konzepte, Inhalte und Programme erarbeitet und an verschiedenen Orten, beispielsweise in Gemeinden, Schulen und Jugendzentren durchgeführt.

Natürlich wird alles immer angepasst an die je eigene Situation vor Ort. Gemeinsame Vorlagen zu nutzen ist zwar nicht spektakulär, aber der Clou in der Region liegt in der gemeinsamen Werbung und einer gemeinsamen „Marke“. Dadurch fällt es leichter, eine Identifikation und Community aufzubauen.

Außerdem bietet das Franchise-System große Chancen durch Multiplikation. Die Teamer:innen werden gezielt für die einzelnen Bausteine gewonnen und vorbereitet. Das entlastet, da Ehrenamtliche an anderen Orten aushelfen können und auch ohne hauptamtliche Kapazitäten eine Region in der Fläche mit Jugendarbeit versorgt wird. Dieses Modell eignet sich hervorragend für inhaltliche Bausteine. Das Traineeprogramm oder TrueStory sind prominente Beispiele dafür. Denkbar sind auch Aktionstage an Schulen, Ferienprogramme für Kinder, Glaubenskurse, Konfi-3-Stunden oder Konfikursmodule. Dabei ist immer im Blick, wie junge Menschen auch an der Gestaltung teilhaben können und wie Beziehungsarbeit vor Ort geleistet werden kann.

Denn Jugendarbeit ist nicht nur „Programm“ und das Franchise-Modell soll kein billiges Fastfood wie bei McDonalds sein. Ein besserer Vergleich sind gelungene Rezeptbücher mit der entsprechenden Zutatenbox. Gekocht wird frisch vor Ort – mit viel Lust und Lachen.

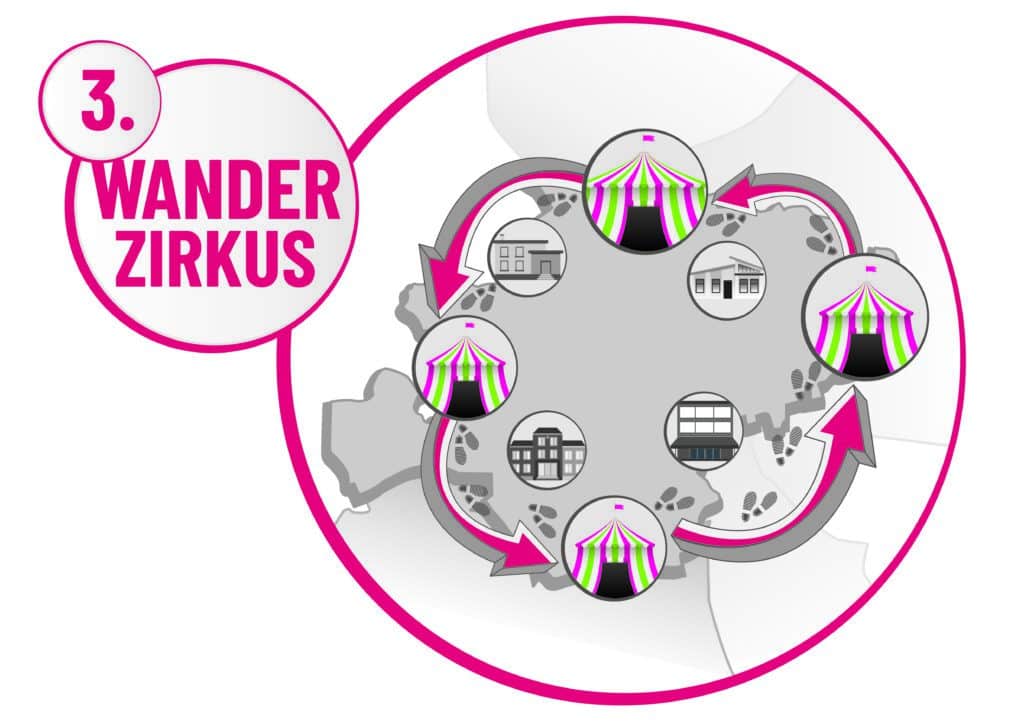

Modell 3: Der Wanderzirkus

Die Teams der Kinder- und Jugendarbeit planen verschiedene Angebotsformen. Diese Angebote führen sie dann (meistens sogar mehrfach) in den Gemeinden oder an anderen relevanten Orten durch.

Für diese Art zu Arbeiten braucht die regionale Jugendarbeit keine eigenen Veranstaltungsräume. So wandern verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche durch die Region. Ein regionaler Jugendausschuss plant konzeptionell die Angebote und verwaltet die gemeinsamen Gelder. Der regionale Mitarbeitendenkreis verantwortet die

Durchführung. Anders als beim Franchise-Modell bleiben die Teams hierbei gleich. Der Synergieeffekt liegt in der mehrfachen Durchführung an verschiedenen Orten und der Spezialisierung der Teamer:innen auf einzelne Programme. So wird auch die Gaben-orientierung gefördert.

Beispiele für ein solches Arbeiten sind das Lastenrad mit Spielmaterial, welches über die Spielplätze der Stadt tourt, die Lego-Bau-Tage in Gemeindehäusern, thematische Kinder- und Jugendgottesdienste oder kulturelle Angebote wie Theateraufführungen, Kirchen-Kino und Konzerte. Das Arbeiten in der Region ist dafür sehr wichtig. Nur wenn alle Player:innen auch in Beziehungsarbeit und Kommunikation investieren, werden die jungen Menschen vor Ort erreicht, um von den Angeboten des Wanderzirkus zu erfahren.

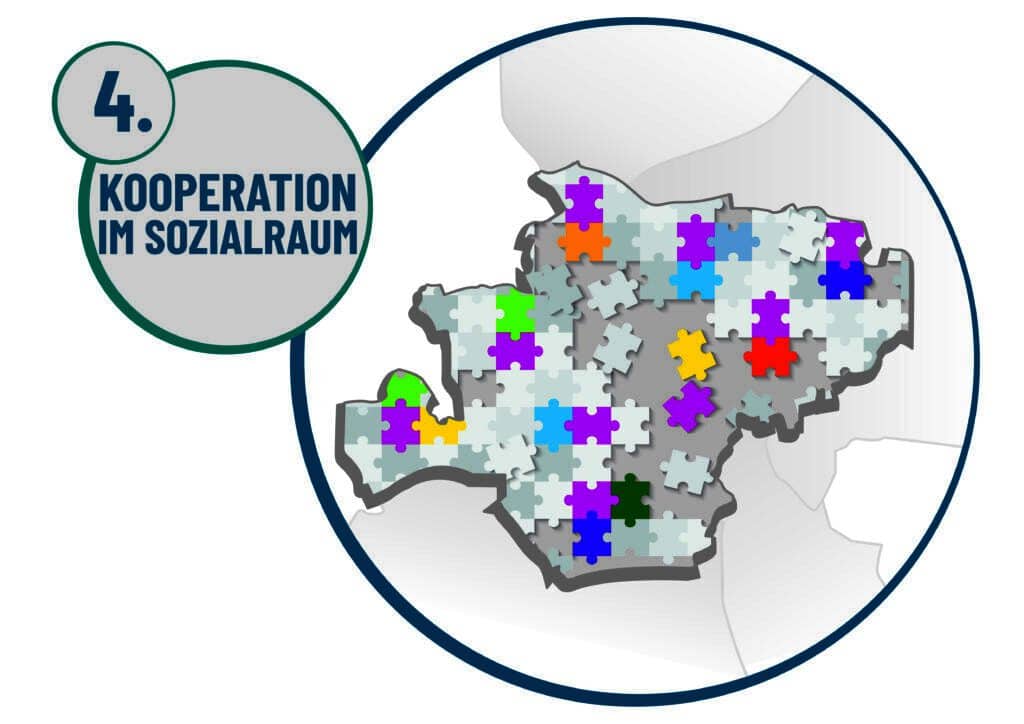

Modell 4: Kooperation im Sozialraum

Dieses Modell durchbricht die kirchliche Binnenlogik zu Gunsten einer projekthaften Arbeitsweise.

Die Regionaljugendarbeit ist keine eigene Arbeits- oder Veranstaltungsebene, sondern unterstützt die Kinder und Jugendlichen in der Lebenswelt, gibt Impulse oder startet neue Projekte im Sozialraum. Veranstaltungen werden nur in Kooperation mit Partner:innen organisiert und finden an unterschiedlichen Orten in der Region statt. Eigene Räume werden nicht benötigt. Die gemeinsame Planung findet in einem regionalen Team statt. Partner:innen können beispielsweise bestehende Gruppen, Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Stadt- und Kreisjugendringe, Vereine wie Feuerwehr und Sportverein, Freibäder, Jugendbands, und viele andere sein.

Entsprechend unplanbar sind die konkreten Formen, da enorme Beteiligung und Kreativität im Vordergrund stehen. Um die Fantasie anzuregen, seien hier exemplarisch genannt: Ökumenische Medita-tionen, Segnung der Jugendfeuerwehr, queerer Jugendtreff im kommunalen Jugendzentrum, die Awareness Woche an Schulen oder ein inklusives Spiele-ohne-Grenzen mit Konfis, Rotkreuzjugend, Diakonie und Jungbauernschaft.

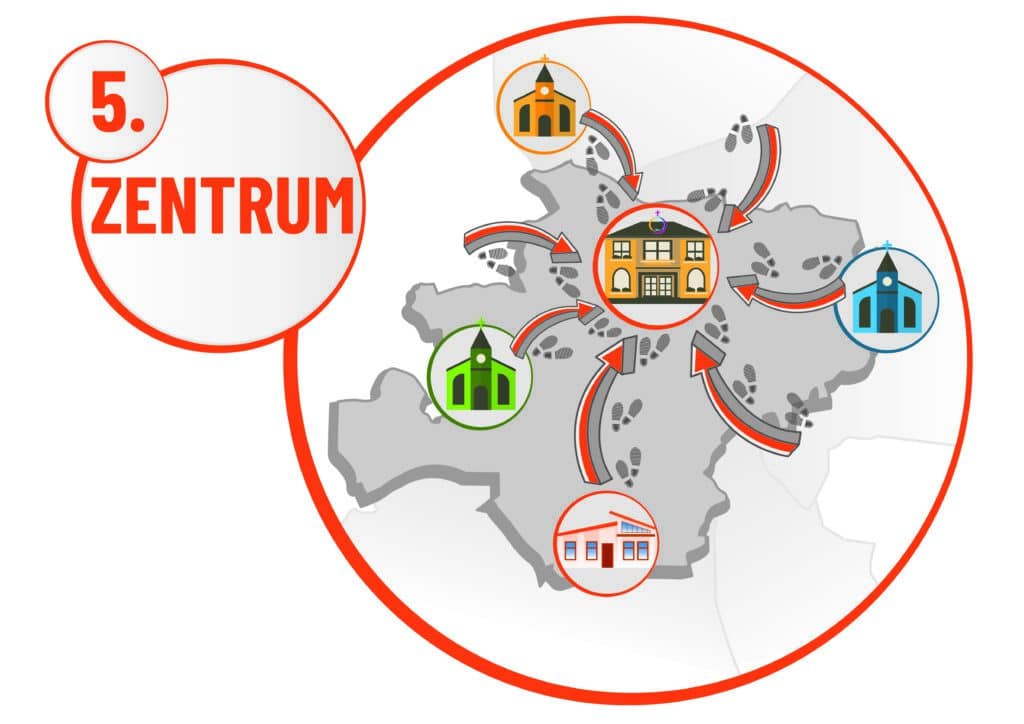

Modell 5: Zentrum

Dieses Modell ist der Gegenpol zum Wanderzirkus oder Franchise-Modell, da es ganz bewusst auf eine Komm-Struktur statt auf eine Geh-Struktur setzt. Auf dem Weg ist zu klären, welche Orte eine entsprechende Strahlkraft für die Zielgruppen entwickeln können. Das wird nur gelingen, wenn der Ort wirklich in der Region akzeptiert und gemeinsam gefördert wird.

Als Ort bietet sich Unterschiedlichstes an: Vom Jugendwerk, dem Gemeindehaus mit Jugendkeller, einem Jugendzentrum, einer Jugendkirche bis hin zum Schulzentrum, an dem evangelische Jugendarbeit Räume für sich entdeckt. An einem zentralen Ort findet die gesamte Kinder-, Konfi- und Jugendarbeit in der Region statt. Die Zielgruppe macht sich auf den Weg zum Zentrum, da der Raum identitätsstiftend ist. Der Ort hat Strahlkraft nach innen und außen: Er wird sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die unterschiedlichen Zielgruppen zum Mittelpunkt des Geschehens durch ein attraktives Programm in jugendgemäßer Ästhetik.

Modell 6: Basis vor Ort –

Events in der Region

In verschiedenen Orten gibt es eine bestimmte „Grundversorgung”, wie

beispielsweise Jungschar, Konfigruppe, Mitarbeitendenkreis oder Jugendgottesdienst. Meist finden diese Angebote in Kirchengemeinden statt.

Auch hier gilt als wichtigste Basis, dass in der Region das Gesamtkonzept zwischen „lokal“ und „regional“ gemeinsam entwickelt, finanziert und umgesetzt wird. Alle Angebote unterstützen und durchdringen sich gegenseitig. So entstehen die nötige Verbindlichkeit und Identität innerhalb der Region.

In Bewegung kommen

Natürlich sind für verschiedene Regionen verschiedene Modelle sinnvoll. Einiges wird vermischt, anderes weggelassen und manches wird sicherlich völlig neu gesponnen. Für den Start der regiolokalen Kinder- und Jugendarbeit ist es nicht notwendig, sich in Konzeptpapieren oder Strukturdebatten zu verzetteln, sondern gemeinsam in Bewegung zu kommen. Mit Hilfe der Modelle kann sehr schnell ein erstes Feld der Zusammenarbeit angepackt werden. Im praktischen Miteinander ist Kinder- und Jugendarbeit am stärksten. Dann macht die regiolokale Arbeit Freude, Beziehungen können wachsen und die Zusammenarbeit steigt – damit möglichst viele junge Menschen davon profitieren.

Du hast Interesse am Thema „Kirche der Zukunft und Zukunft der Kirche“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe.

Alle Grafiken (inkl. Titelbild): ejb

Literatur

- 1 Vgl. Herbst, Michael; Pompe, Hans-Hermann: Regiolokale Kirchenentwicklung. Wie Gemeinden vom Nebeneinander zum Miteinander kommen können. Ev. Arbeitsstelle midi, 5. Auflage, Berlin 2022

- 2 Hörsch, Daniel; Pompe, Hans-Hermann (Hg.), Region – Gestaltungsraum der Kirche. Begriffserklärungen, ekklesiologische Horizonte, Praxiserfahrungen, Kirche im Aufbruch 4, Leipzig 2012, S. 219–271 (240)

Rückmeldungen