Defizite des Sozialstaats

Lesezeit: 18 Minuten

Ausgabe 1/24 Kinder- und Jugendarmut

Prof. Dr. Gerhard Bäcker ist Senior Professor am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen und Autor vieler Publikationen zum Thema „Armut“.

Familien und Kinder in Armut

Wenn Kinder geboren werden und über einen langen Zeitraum hinweg versorgt und finanziert werden müssen, so führt dies zu sinkenden Pro-Kopf-Einkommen in den Familienhaushalten. Hinzu kommt, dass nach der Geburt von Kindern die Erwerbseinkommen häufig sinken, wenn – temporär oder längerfristig − die Eltern beziehungsweise Elternteile ihre Erwerbstätigkeit einschränken oder gar aufgeben. Aus sozialpolitischer Sicht ist deshalb die Frage entscheidend, ob das Absinken des Pro-Kopf-Einkommens ohne nachhaltige Einschnitte im Lebensstandard verkraftet werden kann oder aber, ob Eltern wie Kinder unter Einkommens- und Versorgungsdefiziten bis hin zur Armut zu leiden haben. Wenn dies der Fall ist, steht der Sozialstaat mit seinen Leistungen unter Legitimationszwang: Wie kann es sein, dass in einem Land mit einem insgesamt sehr hohen Wohlstandsniveau und mit einem ausgebauten Sozialsystem Kinder und Jugendliche unter Einkommensarmut leiden müssen?

Kinder und Haushaltseinkommen

Die vorliegenden Daten der Einkommensverteilung signalisieren auf den ersten Blick Entwarnung, denn die Durchschnittseinkommen der Familienhaushalte liegen deutlich oberhalb der Armutsschwellen. Mittelwerte verdecken aber, dass sich innerhalb der Familienhaushalte die Einkommen stark spreizen. So finden sich in Paarhaushalten mit Kindern im Ganzen gut, ja sogar sehr gut versorgte Familien mit einem Pro-Kopf-Ein- kommen, das das von vielen Alleinstehenden deutlich übertrifft. Vor allem im Bereich von Selbstständigen- sowie gut qualifizierten Angestellten- und Beamt:innentätigkeiten realisieren viele Familien ein relativ hohes Wohlstands- und Konsumniveau. Dem entspricht der Lebensstandard der Kinder aus diesem Milieu. Der ausgeprägte Markt für kinder- und jugendorientierte Produkte und Dienste (Kleidung, Medien, Freizeit) ist ein Ausdruck für die wachsende Kaufkraft dieser Zielgruppe. „Kind sein“ bzw. „Kind haben“ ist insofern keinesfalls automatisch mit Armut verbunden.

Unterversorgung und Einkommensarmut hängen zusammen

Die andere Seite der sozialen Wirklichkeit repräsentieren jene Familien, deren Einkommens- und Versorgungsniveau die Grenze des sozial-kulturellen Existenzminimums unterschreitet und die als arm bezeichnet werden können. Die Verteilungsdaten lassen erkennen, dass zwischen materieller Unterversorgung bis hin zur Einkommensarmut und dem Unterhalt von Kindern ein enger Zusammenhang besteht. Dabei ist zu unterscheiden zwischen jenen Haushalten, deren Einkommen sich bereits vor der Geburt von Kindern an oder unterhalb der Armutsschwelle befindet – hier verschlechtert sich die Situation noch weiter – und jenen Haushalten, die erst durch den Unterhalt von Kindern in ihrer Einkommenslage abfallen. Hier kann man davon sprechen, dass die Versorgung von Kindern zu einem eigenständigen Verarmungsrisiko wird.

Kinderarmut ist immer mit der Armutslage des gesamten Haushalts verbunden. Denn Einkommensarmut – unabhängig davon, ob sich die Messung auf die Einkommensverteilung oder auf den Grundsicherungsanspruch bezieht – muss stets auf das Haushaltseinkommen beziehungsweise auf das Einkommen der Bedarfsgemeinschaft bezogen werden. Armut von Kindern und auch Jugendlichen (solange diese noch im Elternhaus leben) ist also auch Aus- druck von Elternarmut und damit abhängig von der Situation der Eltern oder des Elternteils.

Aktuelle Befunde und Trends

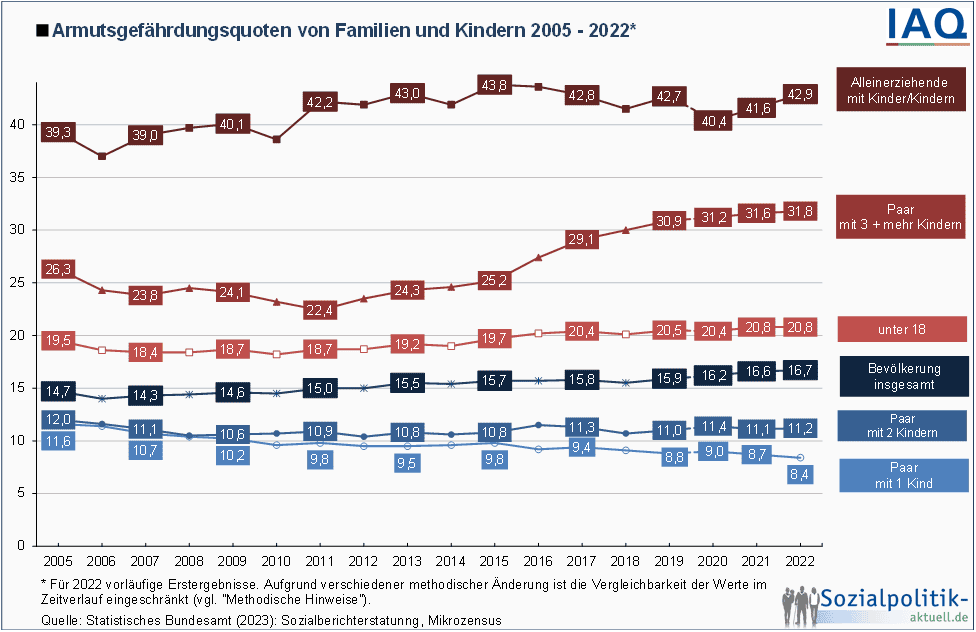

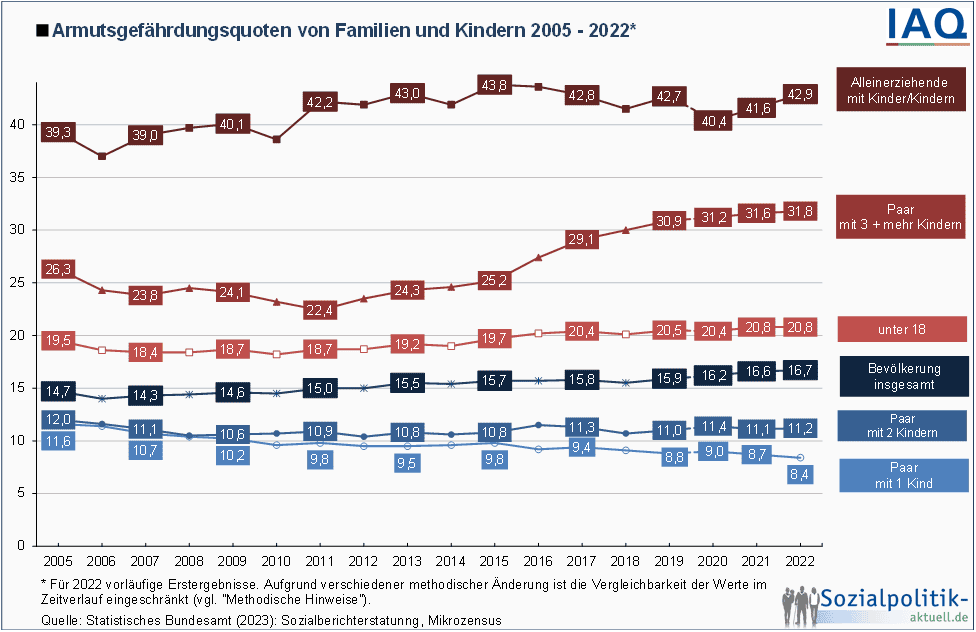

In der Armutsforschung ist es üblich, dann von Armutsgefährdung zu reden, wenn das Einkommen von Personen in einem Haushalt niedriger liegt als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung insgesamt. Bezogen auf dieses Berechnungsverfahren zeigt sich, dass 2023 das Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung bei 16,7 Prozent lag. Nicht nur Paarhaushalte ohne Kinder, sondern auch Paarhaushalte mit einem Kind (8,4 Prozent) und mit zwei Kindern (11,2 Prozent) unterschreiten (!) diesen Wert.

„Kinder haben“ ist keinesfalls automatisch mit Armut verbunden

Abbildung: Bundesagentur für Arbeit (2023) Sozialberichterstattung, Mikrozensus (* für 2022 vorläufige Erstergebnisse. Aufgrund verschiedener methodischer Änderungen ist die Vergleichbarkeit der Werte im Zeitverlauf eingeschränkt)

Sind aber in Paarhaushalten drei und mehr Kinder zu versorgen oder leben die Kinder nur bei einem Elternteil, ändert sich die Lage dramatisch: Das Armutsrisiko steigt auf 31,8 Prozent bzw. 42,9 Prozent. Kinder im Alter von unter 18 Jahren insgesamt – unabhängig von der Lebensform ihrer Eltern – weisen eine Armutsrisikoquote von 20,2 Prozent auf. Bei Jugendlichen (18 bis unter 25 Jahren) erhöht sich die Quote auf 25,6 Prozent. Verfolgt man die Entwicklung seit 2005, so lässt sich durchgängig ein Anstieg der entsprechenden Quoten erkennen: Auffällig ist, dass die extrem hohe Betroffenheit von Alleinerziehenden weitgehend konstant geblieben ist und dass die Betroffenheit von Paar-Haushalten mit drei und mehr Kindern einen stetigen Anstieg aufweist. Die anhaltende Debatte in der Politik über Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Kinderarmut hat an dem Problem offensichtlich wenig geändert.

Einkommensarmut trotz Sozialleistungen

Die Frage liegt auf der Hand, warum trotz eines breiten Spektrums an sozial- und familienpolitischen Geldleistungen, Kinder- und Jugendarmut nicht vermieden wird. Die Liste der Leistungen ist lang1 , entscheidend sind aber vor allem:

- Kindergeld und Kinderfreibeträge im Steuerrecht,

- Unterhaltsvorschuss,

- Leistungen für Kinder in der Grundsicherung/Bürgergeld,

- Kinderzuschlag,

- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Kindergeld und Kinderfreibeträge

Allen Eltern steht für ihre Kinder unabhängig von ihrem Einkommen Kindergeld zu. Das gilt auch für EU- Bürger:innen, deren Kinder im Heimatland leben. Die monatliche Höhe des Kindergeldes liegt seit 2023 bei 250 Euro im Monat, unabhängig von der Ordnungszahl der Kinder. Die allgemeine Altersgrenze der Kinder für den Bezug von Kindergeld bzw. für die Inanspruchnahme von Kinderfreibeträgen liegt beim 18. Lebensjahr. Der Bezugszeitraum verlängert sich bei arbeitslosen Kindern bis zum 21. und bei Kindern in Ausbildung/Stu- dium bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Obgleich die Kindergeldbeträge in den letzten Jahren deutlich angehoben worden sind [2015 lag das Kindergeld noch zwischen 188 (für ein und zwei Kinder) und 219 Euro (ab dem 4. Kind)], deckt das Kindergeld keineswegs die Mindestunterhaltskosten von Kindern ab.

Ausgeglichen wird nur ein Teil der Unterhaltskosten. Bei mehreren Kindern und bei Alleinerziehenden summiert sich damit der privat zu finanzierende Kostenanteil bei mehreren Kindern auf sehr hohe Beträge, die im unteren Einkommensbereich nicht mehr getragen werden können. Wenn das Haushaltseinkommen das sozial-kulturelle Existenzminimum unterschreitet, muss auf ergänzende Hilfe der Grundsicherung zurückgegriffen werden. Betroffen davon sind nicht zuletzt Haushalte mit niedrigen Arbeitseinkommen. Wenn sich hier das Grundsicherungsniveau mit den verfügbaren Einkommen einschließlich Transferleistungen überschneidet, so liegt dies nicht an vermeintlich überhöhten Leistungssätzen, sondern am unzureichenden Familienleistungsausgleich und an den verbreiteten Niedriglöhnen.

Die Wahl zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag

Kritisch zu sehen sind aber vor allem die neben dem Kindergeld stehenden Kinderfreibeträge im Steuerrecht. Sie führen dazu, dass sich das zu versteu- ernde Einkommen der Eltern um einen bestimmten Betrag vermindert (2023 sind dies rund 9.000 Euro). Je nach der Höhe des Einkommens vermindert sich dann auch die Steuerzahlung – und zwar umso mehr, je höher das Einkommen ausfällt. Zwischen dem Bezug von Kindergeld und der Inanspruchnahme des Kinderfreibetrags besteht ein Wahlrecht.

Wirkt sich der Freibetrag für die Familie günstiger als das Kindergeld aus, liegen also die steuerlichen Entlastungen höher als die Kindergeldzahlungen, werden die zu viel gezahlten Steuern im Rahmen des Steuerjahresausgleichs zurückerstattet. Tatsächlich erhält die weit überwiegende Zahl der Eltern (ungefähr 90 Prozent) nur das Kindergeld, weil sich der Freibetrag ausschließlich in den höheren Einkommensgruppen günstiger auswirkt. Der Schwellenwert, bei dem die steuerliche Entlastung durch die Freibeträge den Betrag des Kindergelds übersteigt, lag 2022 nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen für ein Kind bei Verheirateten bei etwa 69.800 Euro (Alleinerziehende etwa 37.000 Euro) und bei zwei Kindern bei etwa 78.200 Euro (Alleinerziehende etwa 45.400 Euro) zu versteuerndem Einkommen. Werden diese Einkommensgrenzen überschritten, sind die „Freibetragskinder“ von Besserverdienenden – in monetären Größen gemessen – mehr „wert“ als die „Kindergeldkinder“.

Kinderzuschlag und Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Um zu vermeiden, dass Familien allein wegen des Unterhalts ihrer Kinder Leistungen der Grundsicherung (Bürgergeld) in Anspruch nehmen müssen, kann ein Kinderzuschlag beantragt werden. Der Kinderzuschlag ist als einkommensabhängige Leistung der Grundsicherung vorgelagert und soll das einkommensunabhängige Kindergeld aufstocken. Der Höchstbetrag lag (2023) bei 185 Euro im Monat pro Kind. Damit soll erreicht werden, dass das eigene Ein- kommen zusammen mit dem Kinderzuschlag so hoch ist, dass keine Hilfebedürftigkeit (Bürgergeld) mehr besteht. Die Bewilligung setzt einen Anspruch auf Bürgergeld und Kindergeld voraus. Besteht dieser nicht, besteht auch kein Anspruch auf einen Kinderzuschlag.

Leistungen zur Bildung und Teilhabe in Form von Gutscheinen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres), die Bürgergeld (Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II) oder Sozialhilfe (SGBXII) beziehen, können neben dem Bürgergeld auch Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten. Anspruchsberechtigt sind zudem Kinder im Bezug von Wohngeld und Kinderzuschlag. Die Leistungen werden als Geld- oder Sachleistungen erbracht, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen. Mit dieser Zweckbindung soll sichergestellt werden, dass die Leistungen bei den Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich ankommen. Zu den Leistungen zählen vor allem Schulausflüge und Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung in der Schule und Kita, Mitgliedsbeiträge in Sport- und Kulturvereinen, Musikunterricht, Teilnahme an Freizeiten.

So sinnvoll die Leistungen nach dem sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket“ auch sein mögen, grundlegender Mangel ist allerdings, dass sie äußerst selten in Anspruch genommen werden. Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes machen mindestens 85 Prozent der Anspruchsberechtigten davon keinen Gebrauch2, was vor allem an den restriktiven Anspruchsvoraussetzungen, dem bürokratischen Verfahren und an der fehlenden Information und Kenntnis liegt. Noch problematischer ist, dass auch beim Kinderzuschlag die Quote der Inanspruchnahme auf einem dauerhaft niedrigen Niveau liegt, nach Schätzungen gehen zwei Drittel der Kinder leer aus. Verantwortlich für diese äußerst hohen Dunkelziffern sind dieselben Gründe wie beim Bildungs- und Teilhabepaket, wobei es in beiden Fällen starke Abweichungen hinsichtlich des Bildungsstandes der Eltern, der Wohnorte und -quartiere und vor allem des Migrationshintergrundes gibt.3

Grundsicherung/Bürgergeld

Im Ergebnis führt dies dazu, dass der Großteil der einkommensarmen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern allein auf die Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind. Während die Existenz und die sozialpolitische Problematik von hohen Dunkelziffern wenig strittig ist, wird seit jeher kontrovers darüber diskutiert, ob Empfänger/-innen von Grundsicherungsleistungen als Teil der Armutsbevölkerung zu betrachten sind.

Auf der einen Seite wird der Bevölkerungsteil mit Bezug von Bürgergeld als „bekämpfte Armut“ bezeichnet. Dieser Auffassung, dass durch die Sicherung des politisch definierten soziokulturellen Existenzminimums Armut erfolgreich vermieden wird, steht die Einschätzung gegenüber, dass sowohl das Niveau der Leistungen als auch die Bedingungen des Leistungsbezugs nicht dazu führen, dass Armut verhindert wird. Armut liegt demnach deswegen vor, weil die Höhe der Leistungen zu gering ist, die Leistungsvoraussetzungen restriktiv ausgestaltet sind und weil die Angewiesenheit auf die fürsorgeförmige Leistung, die ja nur bei „Bedürftigkeit“ (also unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen) gezahlt wird, sozial aus- grenzende Folgen hat.

Allgemeine Lebensverhältnisse und Entwicklungen berücksichtigen

Sind die Leistungen der Grundsicherung wirklich ausreichend, um das sozialkulturelle Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen in einer reichen Gesellschaft abzudecken? Ab welchem Haushaltseinkommen wird das sozial-kulturelle Existenzminimum unterschritten und besteht Anspruch auf Bürgergeld? Die Höhe dessen, was als Minimum zu verstehen ist, lässt sich nicht objektiv bestimmen oder wissenschaftlich-neutral ableiten. Es geht um eine politisch-normative Entscheidung, bei der die allgemeinen Lebensverhältnisse und deren Entwicklung zu berücksichtigen sind. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll dieses Minimum zum einen durch die „Regelbedarfe“ und zum anderen durch die Übernahme der „Kosten der Unterkunft“ abgedeckt werden.

Maßstab für die Bemessung der Regelbedarfe ist das statistisch erfasste Ausgaben- und Verbrauchsverhalten von Personen mit niedrigem Einkommen. Berücksichtigt werden die Ausgaben der unteren 15 Prozent der Einpersonen- und der unteren 20 Prozent der Mehrpersonenhaushalte. Solange keine neuen statistischen Ergebnisse vorliegen, bemisst sich die zwischenzeitliche Anpassung der Regelbedarfe zu Anfang eines jeden Jahres an einem Mischindex, dem zu 70 Prozent die Preisentwicklung und zu 30 Prozent die Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter zu Grunde liegen, wobei mit Wirkung ab 2024 auch die jeweils aktuelle Preisentwicklung besonders berücksichtigt wird.

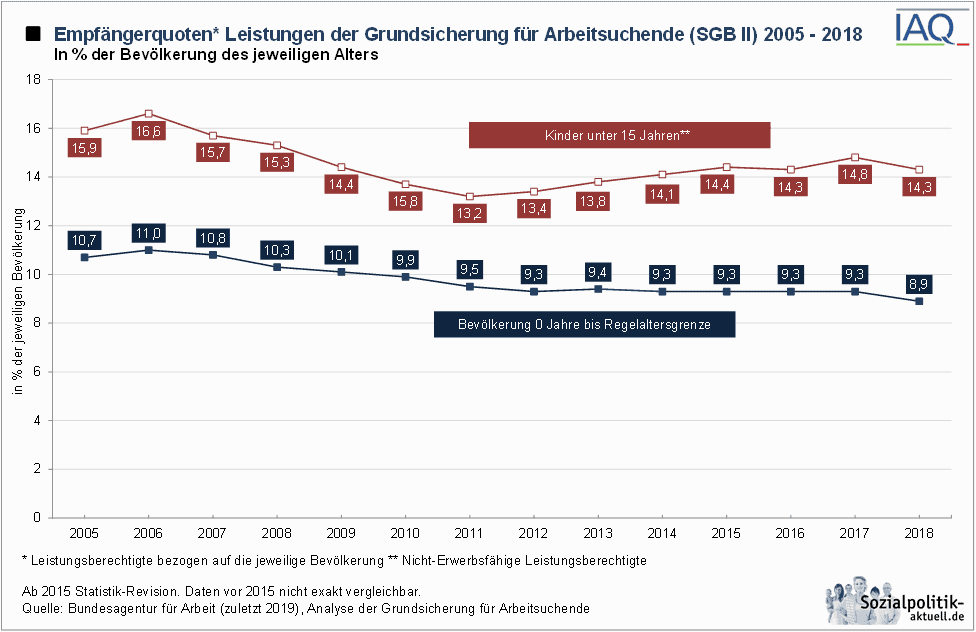

Abbildung: Bundesagentur für Arbeit (zuletzt 2019) Analyse der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ab 2015 Statistik-Revision. Daten vor 2015 nicht exakt vergleichbar)

Subjektiv oder Objektiv?

Dieses Verfahren macht nur auf den ersten Blick den Eindruck einer Berechnung auf der Grundlage einer „objektiven“ Datenbasis. Da entschieden werden muss, welche Einkommensgruppen als vergleichbar angesehen werden, welcher Prozentsatz maßgeblich ist und welche Ausgabenpositionen als „regelbedarfsrelevant“ zu berücksichtigen sind, werden immer normative Entscheidungen erforderlich. Leben Personen mit Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen, wird dies bei der Festsetzung der Regelbedarfe berücksichtigt. Die Abstufung der Regelbedarfe soll einerseits dem mit dem Lebensalter variierenden Bedarf Rechnung tragen.

Sie soll andererseits aber auch berücksichtigen, dass mit einem größeren Haushalt Kostenvorteile bei der Haushaltsführung verbunden sind. Es werden also bei der Abstufung sogenannte Äquivalenzskalen berücksichtigt: Partner erhalten jeweils 90 Prozent des vollen Leistungssatzes; für Kinder gelten besondere Leistungssätze. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese Abstufung auf Annahmen beruht, die den Gegebenheiten der Einzelfälle keinesfalls entsprechen müssen. So wird unterstellt, dass die Bürgergeldleistungen im Haushalt wie vorgegeben verteilt werden. Hingegen ist es durchaus vorstellbar, dass alleinerziehende Mütter für ihr Kind mehr ausgeben, um den Preis einer starken Einschränkung der eigenen Versorgung. Und im umgekehrten Fall kann es sein, dass das knappe Haushaltseinkommen für den Kauf teurer Geräte der Unterhaltungs- elektronik eingesetzt wird; dies um den Preis einer besonders schlechten Versorgungslage des Kindes.

Erhöhung des Regelbedarfs

Die Regelbedarfe sind zum 01.01.2024 um rund zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Besonders „großzügig“ ist das nicht, da ja auch die Preise – gerade für Energie und Lebensmittel – stark angestiegen sind. Vergleicht man das Bedarfsniveau der Grundsicherung mit dem Schwellenwert der statistischen Armutsberechnung (Einkommen von weniger als 60 Prozent des Median-Einkommens), so werden Vergleiche schwierig. Da die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung in ihrer tatsächlichen Höhe übernommen werden, allerdings nur dann, wenn sie als angemessen anerkannt sind, gibt es nicht „das“ Grundsicherungs- bzw. Bürgergeldniveau. Denn die Mieten einschließlich Nebenkosten weichen regional und auch lokal erheblich voneinander ab. Differenzierte Berechnungen zeigen allerdings, dass das Bürgergeld einschließlich der Kosten für die Unterkunft unterhalb der Armutsrisikoschwelle von 60 Prozent liegt. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass das Bürgergeld Armutslagen von Kindern und Jugendlichen nicht bekämpft oder vermeidet.

Kinder und Jugendliche in der Grundsicherung

Ende 2022 gab es gut 5,5 Millionen Empfänger:innen von Grundsicherung nach dem SGB II. Seit 2006 entwickelt sich die Zahl zwar rückläufig. Angesichts der guten Arbeitsmarktlage und der deutlich gesunkenen Arbeitslosigkeit fällt der Rückgang aber recht begrenzt aus. Ausgehend von einem hohen Niveau entwickelt sich auch die Empfängerquote rückläufig. Der Anteil der Leistungsempfänger:innen an der Gesamtbevölkerung verringert sich von 10,9 Prozent (2006) auf 8,1 Prozent (2022). Immer noch ist damit deutschlandweit fast jede dritte Person im Alter unterhalb der Regelaltersgrenze auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.

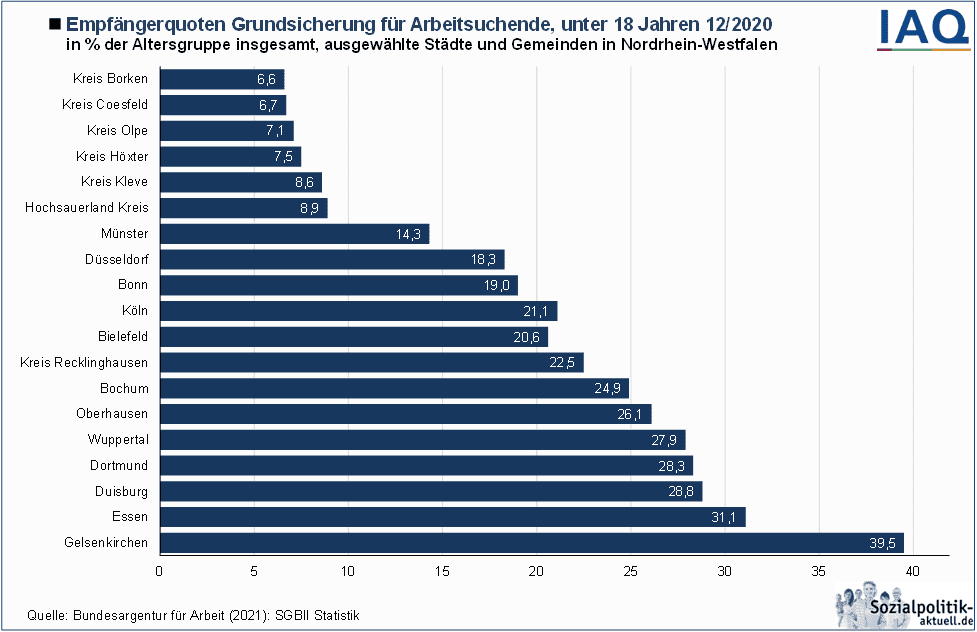

Abbildung : Bundesagentur für Arbeit (2021) SGB II Statistik

Wie ersichtlich, sind Kinder im besonderen Maße von Leistungen der Grundsicherung abhängig. 12,4 Prozent der Kinder in der Altersgruppe zwischen 0 und 15 Jahren leben im Jahr 2022 in Haushalten, deren Einkommen unterhalb der Grundsicherungsschwelle liegt und die teilweise gerade wegen des Unterhalts der Kinder auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Auch der Kinderzuschlag hat nicht dazu geführt, dass sich die Empfängerquote von Kindern signifikant verringert hätte.

Die Quote ist zwischen den Jahren 2011 und 2017 sogar wieder angestiegen, erst danach zeigt sich ein Rückgang. Dargestellt werden hier die Werte des Bundesdurchschnitts. Über die Situation vor Ort sagt das allerdings noch wenig aus. Je nach Bundesland fallen die Werte sehr unterschiedlich aus. Und erst recht innerhalb der Bundesländer zeigen sich erhebliche Abweichungen. Am Beispiel Nordrhein-Westfalen mit einem durchschnittlichen Wert von 17,5 Prozent wird sichtbar, dass die Empfängerquoten von Kindern lokal zwischen 7,8 Prozent (Kreis Borken) und 39 Prozent (Stadt Gelsenkirchen) schwanken. In Gelsenkirchen, einer Stadt im Ruhrgebiet, leben demnach mehr als ein Drittel aller Kinder in Haushalten, die auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind. In einzelnen benachteiligten Stadtteilen und -bezirken dürften die Anteile noch einmal höher liegen.

Alleinerziehende und ihre Kinder

Die Grundsicherungsstatistik lässt erkennen, dass Alleinerziehende und ihre Kinder in besonderem Maße von Einkommens- und Armutsproblemen betroffen sind. Gut ein Drittel (37,1 Prozent) aller Alleinerziehenden waren 2022 auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen. Charakteristisch für diese Familienform ist der Tatbestand, dass die Betreuung und Erziehung des Kindes/der Kinder und gleichzeitig die Unterhaltssicherung durch Erwerbsarbeit im Wesentlichen durch eine Person geleistet werden müssen. Im Unterschied zu Verheirateten können sich Alleinerziehende nicht auf die laufende oder eine ausreichende Teilhabe am Partnereinkommen verlassen.

Alleinerziehende beziehen besonders häufig Grundsicherung

Die Einkommenslage lediger sowie geschiedener oder getrennt lebender Mütter – und davon abhängig auch die Einkommens- und Versorgungslage der Kinder – hängt insofern davon ab, ob und in welcher Höhe die Mütter für sich und ihre Kinder mit Unterhaltszahlungen rechnen können und ob sie erwerbstätig sind oder zur Berufsrückkehr in der Lage und bereit sind. Das Problem bei den Unterhaltszahlungen liegt darin, dass viele Väter den Kindes- wie Ehegattenunterhalt in nur geringer Höhe, gar nicht oder nur schleppend leisten: Auf der einen Seite mangelt es häufig an der finanziellen Leistungsfähigkeit; auf der anderen Seite versuchen aber auch viele Väter, sich der Zahlungspflicht zu entziehen, oder ihr tatsächliches Einkommen zu verbergen.

Schwierig wird es für alle Seiten, wenn der Unterhaltspflichtige eine neue Familie gründet. Es liegt auf der Hand, dass es für Alleinerziehende umso schwieriger ist, eine Erwerbstätigkeit auszuüben (insbesondere eine vollzeit-nahe Erwerbstätigkeit), je jünger die Kinder sind und je mehr Kinder zu versorgen sind. Die Grundsicherungsquote von Alleinerziehenden mit zwei Kindern liegt bei 40,8 Prozent und bei drei und mehr Kindern bei 88,9 Prozent.

Gesellschaftlichen Folgen und Reformbedarfe

Prekäre Einkommenslagen von Eltern und ihren Kindern haben gravierende soziale Konsequenzen. Das Risiko ist groß, dass materielle Unterversorgung die Entwicklungschancen und Lebensperspektiven von Kindern nachhaltig beeinträchtigt. Denn mit Einkommensarmut sind nicht nur Einschränkungen in der Versorgung mit den erforderlichen Gütern des täglichen Bedarfs verbunden, sondern auch Verschlechterungen in der Wohnungsversorgung und -qualität, im elterlichen Erziehungsverhalten, in der sozialen Kontakt- und Bewegungsfähigkeit, in der Bildungsbeteiligung und in der gesellschaftlichen Partizipation.

Gravierende soziale Konsequenzen für Kinder und Jugendliche

Den betroffenen Familien fällt es insbesondere schwer, eine ausreichend große Wohnung mit angemessener Miete zu finden. Sie waren an den zurückliegenden Statusverbesserungen im Wohnbereich (Fläche/ Zahl der Räume je Person, bessere Ausstattung) nicht oder kaum beteiligt, was wiederum zu wachsenden familiären Spannungen und Konflikten führen kann. Ein weiterer kritischer Punkt bezieht sich auf die eingeschränkte Beteiligung an der Freizeit-, Erlebnis- und Modekultur. In einer Gesellschaft, in der über Teilnahme an kommerzieller Freizeitgestaltung und durch warenförmige Ausstattungssymbole sozialer Status vermittelt wird, bedeutet für Kinder das Nicht-Mithalten-Können, angefangen bei bestimmten Kleidungstypen bis hin zu Spielsachen, oftmals so etwas wie sozialer Ausschluss.

Die Aussage, dass sich Einkommensarmut von Familien nachteilig auf die Gesundheit, die Sozialentwicklung sowie auf die kognitiven und schulischen Leistungen der Kinder auswirken kann, darf allerdings nicht als Determinismus verstanden werden. Entscheidend bleibt, welche Dauer die Armutsphase aufweist, ob es sich also um eine eher kurzfristige Zwischenphase im Lebenslauf oder um eine langfristig prekäre Lebenssituation handelt.

Entscheidend ist aber auch, wie die Eltern, Großeltern, Freund:innen, Nachbarn sowie die Betreuungs- und Bildungsinstitutionen mit dieser Situation umgehen und ob Einkommensarmut zur Stigmatisierung sowie zur gesellschaftlichen und sozialen Ausgrenzung führt oder ob die Kinder unterstützt, gefördert und befähigt werden, trotz der belastenden Rahmen- und Ausgangsbedingungen eine „normale“ Entwicklung zu nehmen.

Auch Kinder in prekären Lagen können sich gut entwickeln

Regelbedarfe der Grundsicherung 2024 in Euro/Monat

- Alleinstehende oder Alleinerziehende: 563

- Ehegatten oder Lebenspartner:innen: 506

- Erwachsene Leistungsberechtigte: 451

- Jugendliche 14 < 18 Jahre: 471

- Kinder 6 < 14 Jahre: 390

- Kinder < 6 Jahre: 357

Ohne Reformen und Leistungsverbesserungen in der Sozial- und Familienpolitik wird dies allerdings Stückwerk bleiben. Unabdingbar für die Vermeidung und Verringerung von Einkommensarmut ist kurzfristig gesehen eine weitere Anhebung der Regelbedarfe des Bürgergelds wie auch des Kindergelds. Weiterreichend ist die Perspektive einer Kindergrundsicherung. Danach sollen Kinder soweit wie möglich aus dem SGB II herausgeholt werden, indem das einkommensunabhängige Kindergeld (Grundbetrag) durch einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag aufgestockt wird und die Beantragung von Leistungen der Grundsicherung für Kinder wie auch des Kinderzuschlags somit entfällt.

Durch eine solche Bündelung der bisherigen Förderungen könnte vor allem erreicht werden, dass Familien einfacher und direkter zu ihrem Recht kommen und die Dunkelziffer der Kinderarmut erfolgreich bekämpft wird. Denn nachweisen lässt sich auch, dass auch die Inanspruchnahme der Grundsicherung durch erhebliche Lücken charakterisiert ist: Ob das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zur Kindergrundsicherung einen Schritt in diese Richtung verspricht, bleibt abzuwarten. Im Interesse der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern wäre das nicht nur wünschenswert, sondern zwingend geboten.

Du hast Interesse am Thema „Kinderarmut“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 1/24 Von armen und reichen Kindern.

Titelbild: Grafik (Bundesagentur für Arbeit)

Literatur

- 1 Vgl. dazu ausführlich: Bäcker, Gerhard u.a., Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland, 6. Auflage, Band II, Wiesbaden 2020, S. 879 ff.

- 2 Der Paritätische – Paritätische Forschungsstelle, Empirische Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket, Berlin 2020.

- 3 Vgl. Baisch, Benjamin u.a., Barrieren der Inanspruchnahme monetärer Leistungen für Familien, Deutsches Jugendinstitut, München 2023.

Rückmeldungen