Armut und Gesundheit

Lesezeit: 8 Minuten

Ausgabe 1/24 Kinder- und Jugendarmut

Prof. Dr. Andreas Klocke lehrt Soziologie an der Frankfurt University of Applied Sciences und leitet seit 2007 das interdisziplinäre Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW). Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Forschungen zur sozialen Ungleichheit und zum Gesundheitsverhalten junger Menschen.

Die Rolle von sozialem Kapital in der Gesundheitsentwicklung von Kindern

Der Beitrag untersucht die Armut im Kindes- und Jugendalter. Dabei wird insbesondere den Auswirkungen von Sozialkapital auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Kindern nachgegangen. Es werden Veränderungen im Volumen des Sozialkapitals auf die Ausprägung der Gesundheitsvariablen betrachtet. Die Ergebnisse lassen auf einen klaren Einfluss des Sozialkapitals auf die Gesundheit und auf das Gesundheitsverhalten der Kinder unabhängig von soziökonomischen Größen schließen.

Armut im Kindes- und Jugendalter

Am häufigsten wird in der EU zur Ermittlung der Armutsquote das Einkommen der Haushalte herangezogen. Eine Person / ein Haushalt gilt als arm, sofern die festgelegte Schwelle von 60 Prozent des Medians des bedarfsgewichteten Nettoäquivalenzeinkommens der dortigen Bevölkerung unterschritten wird (EU Definition). Da auf dieser Grundlage Armutsquoten sowohl auf nationaler (z.B. zwischen Bundesländern) als auch auf internationaler Ebene (z.B. zwischen Nationalstaaten) verglichen und im Zeitverlauf betrachtet werden können, ist diese Berechnungsmethode ein wichtiger Bezugspunkt in der politischen Diskussion zum Thema Armut.

14,8 Prozent der Kinder- und Jugendlichen sind armutsgefährdet

Wie viele Personen und insbesondere wie viele Kinder sind nun arm? Im Jahr 2022 waren insgesamt 14,7 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. Mit Bezug auf einen Einpersonenhaushalt liegt die monetäre Armutsschwelle bei 15.000€/Jahr. Folgt man dieser Armutsdefinition, so leben aktuell 14,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle.1 Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt (14,7 Prozent) ist dies mittlerweile – viele Jahre gab es sehr viel mehr Kinderarmut – ein unauffälliger Wert. In absoluten Zahlen bedeutet dies jedoch trotzdem, dass rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland unter Bedingungen von Armut groß werden.

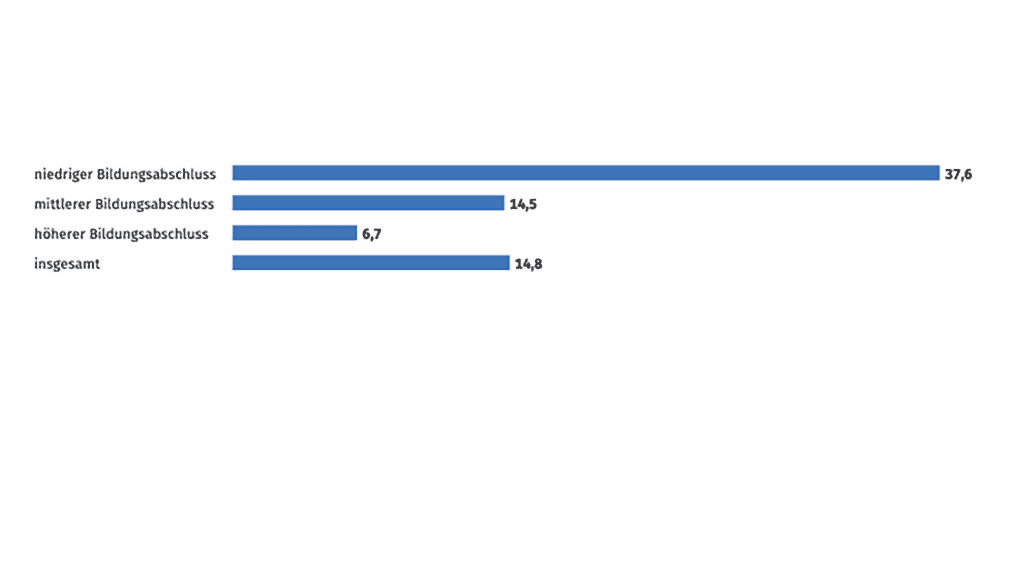

Besonders von Armut betroffen sind Kinder, wenn sie in einem Haushalt groß werden, in dem die Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss aufweisen (siehe Abb.1). Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Armutsgefähr´dung oder sozialen Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen im Mittelfeld. Deutlich besser schneiden Slowenien, Tschechien, Dänemark, Niederlande oder Finnland ab, die deutlich geringere Kinderarmuts- bzw. Ausgrenzungsquoten aufweisen. Abzuwarten bleibt, wie stark sich die Armutsgefährdung in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen erhöht, wenn die Flüchtlinge aus der Ukraine zukünftig in die deutsche Statistik eingehen.

Abbildung 1: Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nach Bildungsabschluss der Eltern (2022) 1

Armut und Gesundheit(sentwicklung) Heranwachsender

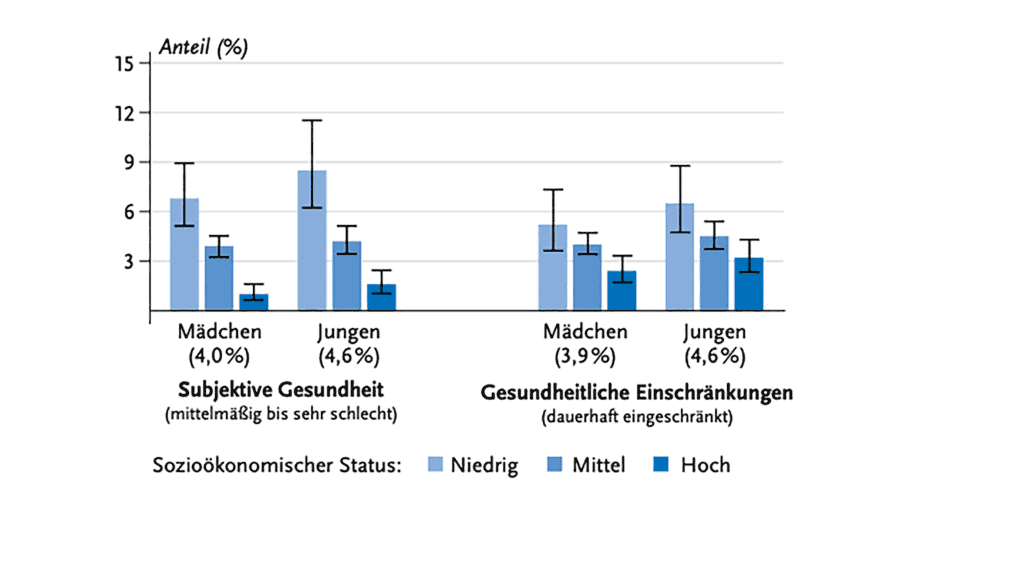

Armut macht krank, und dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. Daten aus verschiedenen Studien belegen seit vielen Jahren, dass Kinder und Jugendliche aus armen Familien einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen und ein ungünstigeres Gesundheitsverhalten an den Tag legen. Exemplarisch kann dies in Abb. 2 auf Basis der KiGGS-Daten (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) abgelesen werden. Jedoch sollte der Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Gesundheit nicht zu mechanistisch betrachtet werden. Häufig spielt das soziale Milieu und insbesondere die Bildung der Eltern die entscheidende Rolle im familialen Gesundheitsverhalten. Hier kommt das sogenannte Sozial- kapital in den Blick: Ressourcen wie Geborgenheit, Vertrauen und soziale Netzwerke, die letztlich für das emotionale Wohlbefinden und damit auch für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen verantwortlich zeichnen.

Abbildung 2: Allgemeiner Gesundheitszustand

von 13-17-Jährigen nach Geschlecht und sozioökonomischem Status 2

Soziales Milieu und Bildung spielen eine entscheidende Rolle

Protektive Ressource: Soziales Kapital

Soziales Kapital bezeichnet protektive Ressourcen, die es Menschen ermöglichen, belastende Lebensumstände möglichst „produktiv“ zu verarbeiten. Es kann daher auch als resiliente Kraft interpretiert werden und wird häufig im Zusammenhang mit Armut im Kindes- und Jugendalter behandelt. Wie Morrow ausführt, ist die zentrale Idee des Konzepts, dass der Umfang, in dem junge Menschen in ihre Familie eingebettet sind, sie über soziale Netzwerke verfügen, sie in der Kommune oder Schule integriert sind und ein Bild der Zugehörigkeit entwickelt haben und generalisiertes Vertrauen aufbauen konnten, ihr Sozialkapital konstituiert.3 Dieses Volumen an Sozialkapital hat wiederum Auswirkungen auf das Sozial-, Gesundheits- und Risikoverhalten. Das Wesensmerkmal des Sozialkapitals ist der Fokus auf die Beziehungen zwischen Individuen. Durch diese „ties“ kann soziales Kapital die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden verbessern.

Generalisiertes Vertrauen: Schlüsselaspekt des Sozialkapitals

Im Folgenden wird versucht, den Einfluss sozialen Kapitals im Entwicklungsprozess junger Menschen genauer zu bestimmen. 4 Dazu wird zunächst die Datengrundlage vorgestellt. Danach folgen Analysen zur Wirkung des sozialen Kapitals im Prozess des Aufwachsens.

Datengrundlage

Datengrundlage ist die Panelstudie „Gesundheitsverhalten und Unfallgeschehen im Schulalter“ (GUS). Die GUS-Studie ist eine Längsschnittstudie (Panel) mit insgesamt sechs jährlichen Erhebungswellen, die in 14 Bundesländern zwischen 2014 und 2020 durchgeführt wurde. Die Studie startete mit der ersten Erhebung im Schuljahr 2014/15 mit der Befragung von 10.621 Schüler*innen der 5. Jahrgangsstufe aus rund 150 weiterführenden Regelschulen. Im Rahmen von GUS wurden die Kinder im Klassenverbund computergestützt befragt. Die Kinder beantworteten die Fragen hierbei selbständig auf einem Tablet-PC und wurden von geschulten Interviewenden in die Befragung eingewiesen. Für die folgenden Analysen werden die ersten drei Messzeitpunkte herangezogen und all jene Kinder berücksichtigt, für die gültige Werte bei allen unabhängigen und abhängigen Variablen vorliegen (ausbalanciertes Panel mit N = 3.732).

Der „Index Soziales Kapital“

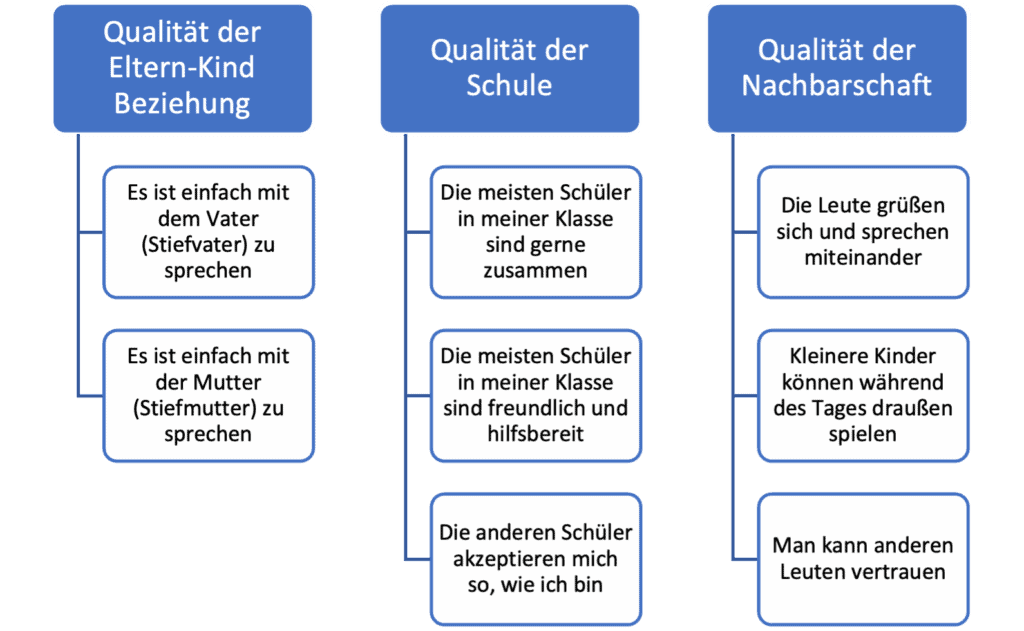

Wie bereits erwähnt ist generalisiertes Vertrauen ein Schlüsselaspekt des Sozialkapitals. In der Kindheit und Jugend gewinnt man (hoffentlich) Vertrauen und Unterstützung von den Eltern. Daher ist die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung von großer Bedeutung. Die zweite Komponente, die bei der Entwicklung des Kindes eine entscheidende Rolle spielt, ist die Schule, denn hier verbringen junge Menschen die meiste Zeit ihres Lebens und erfahren wichtige Sozialisierungsimpulse.

Eltern-Kind-Beziehung, Schule und unmittelbare Nachbarschaft als Komponenten des generalisierten Vertrauens

Daher wird die Qualität der Schule berücksichtigt, indem auf die wahrgenommenen Beziehungen zu anderen Schüler*innen zurückgegriffen wird (gegenseitiges Vertrauen). Eine dritte Komponente des generalisierten Vertrauens ist die Qualität der unmittelbaren Nachbarschaft, da es sich um Sicherheit oder Fremdheit handelt. In Abb. 3 ist die Konstruktion des Index grafisch dargestellt. Auf der Basis der Antworten und Bewertungen zu den in der Abbildung aufgeführten Fragen bzw. Aussagen wurde ein „Index Soziales Kapital“ gebildet, der einen Wertebereich von 0 bis 100 aufweist.

Ergebnisse

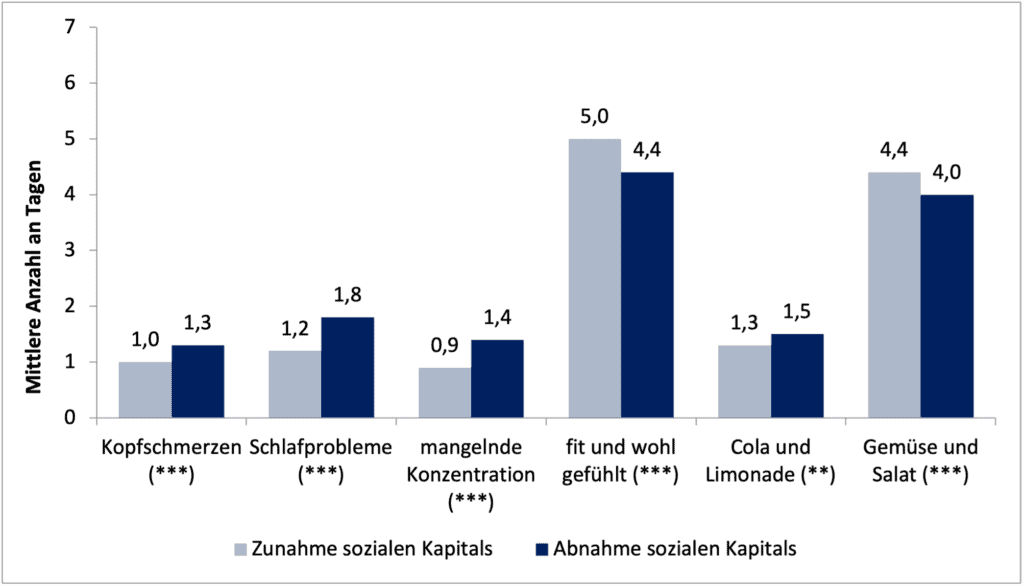

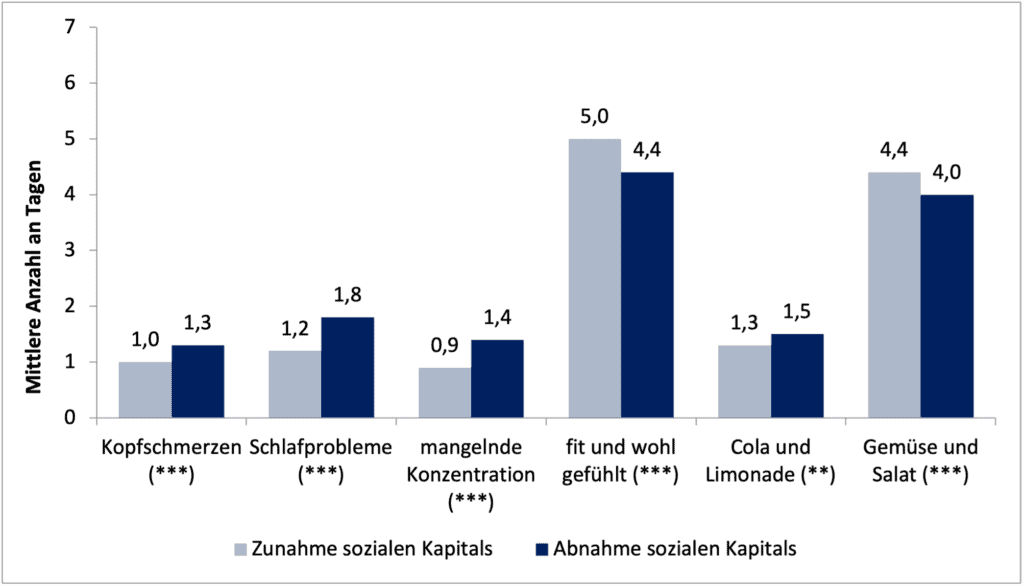

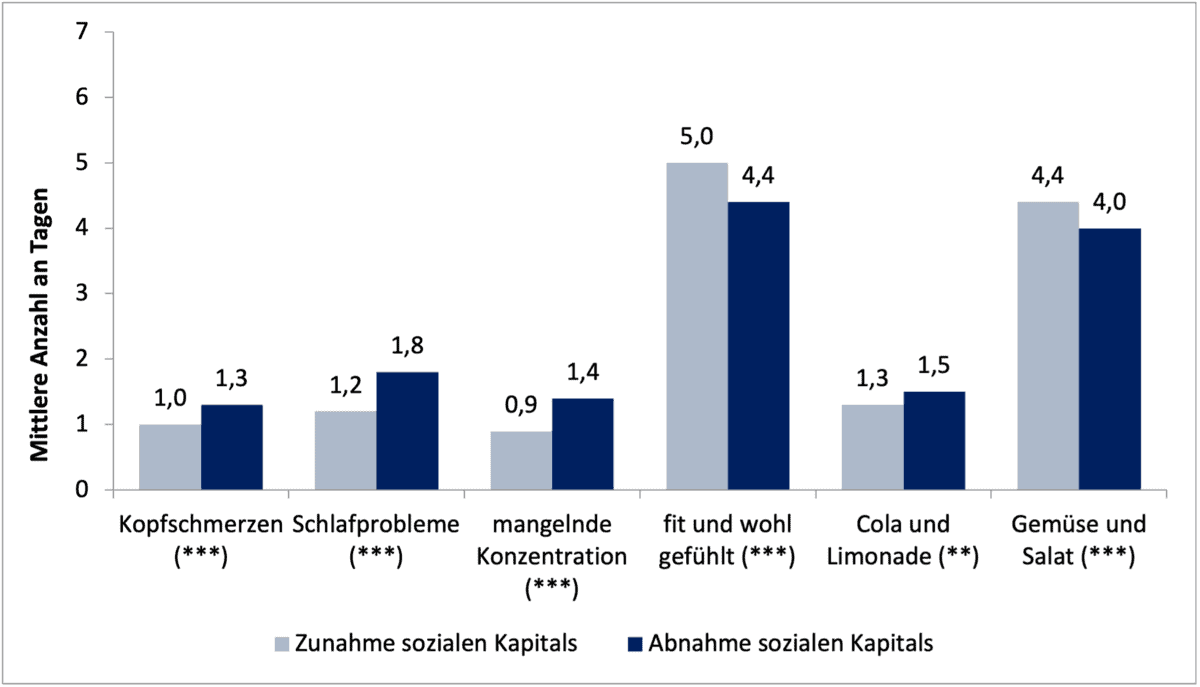

Um Hinweise mit Blick auf einen kausalen Effekt sozialen Kapitals auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu erhalten, wurde der Effekt einer Veränderung in der Ausstattung mit sozialem Kapital auf sechs Gesundheitsindikatoren geprüft. In Abbildung 4 ist veranschaulicht, wie sich eine Zunahme (um 10 Punkte) und eine Reduzierung (ebenfalls um 10 Punkte) in der Ausstattung mit sozialem Kapital auf die Ausprägung der sechs Gesundheitsindikatoren auswirken.

Abbildung 3: Der Index Soziales Kapital im Kindes- und Jugendalter 4

Mehr soziales Kapital mündet in einem besseren Gesundheitszustand – und in einem besseren Gesundheitsverhalten

Abbildung 4: Der Einfluss einer Zu- bzw. Abnahme in der Ausstattung mit sozialem Kapital auf die sechs Gesundheitsindikatoren. 3

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine Zunahme in der Ausstattung mit sozialem Kapital von der ersten zur zweiten Erhebungswelle in der Folge (d.h. in der dritten Erhebungswelle) in einem besseren Gesundheitszustand sowie in einem besseren Gesundheitsverhalten mündet – und zwar unabhängig von sozialstrukturellen Merkmalen, vom Wohlstand der Herkunftsfamilie und auch unabhängig von der Grundausstattung des Kindes mit sozialem Kapital, das in der ersten Erhebungswelle gemessen wurde. So berichten beispielsweise Schüler*innen, die zwischen den ersten beiden Messungen eine Verringerung ihres sozialen Kapitals um zehn Punkte erfahren haben, in der dritten Erhebung an durchschnittlich 1,8 Tagen von Schlafproblemen. In der Gruppe der Kinder, deren soziales Kapital angestiegen ist, liegt der entsprechende Wert mit 1,2 Tagen signifikant niedriger. Eine „Anhäufung“ sozialen Kapitals im Lebensverlauf hat somit positive, protektive Effekte auf die gesundheitliche Entwicklung im Kindes- und Jugendalter.

Soziales Kapital fördert Resilienz und hat eine positive Wirkung

Diskussion und Fazit

Die Studie zeigt, dass Sozialkapital eine protektive und fördernde Größe in der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern darstellt. Kinder profitieren von einer zunehmenden Ausstattung mit sozialem Kapital und vermögen so, Entwicklungsaufgaben zu meistern und einen produktiven und gesundheitsförderlichen Verhaltensfundus aufzubauen. Die Ergebnisse der Studie signalisieren, dass eine Veränderung des Sozialkapitals im Zeitverlauf eine signifikante Auswirkung auf die Gesundheit und auf das Gesundheitsverhalten eines Individuums hat.

Je positiver sich das Sozialkapital entwickelt, desto besser sind der Gesundheitszustand und das allgemeine Wohlbefinden der Kinder. Soziales Kapital ist daher als protektiver Faktor zu betrachten, der Resilienz fördert und unabhängig von soziökonomischen Größen eine positive Wirkung entfaltet.

Du hast Interesse am Thema „Kinderarmut“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 1/24 Von armen und reichen Kindern.

Titelbild: Grafik (siehe Quellenverzeichnis)

Literatur

- 1 Statistisches Bundesamt 2023a: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Lebensbedingungen-Armutsgefaehrdung/Tabellen/armutsschwelle-gefaehrdung-mz-silc.html

- 2 Kuntz B, Rattay P, Poethko-Müller C, Thamm R, Hölling H et al. 2018: Soziale Unterschiede im Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2. Journal of Health Monitoring 3(3): 19–36.

- 3 Morrow V. 1999: Conceptualising social capital in relation to the well-being of children and young people: A critical review. The Sociological Review. 1999, 47, 4: 744–765.

- 4 Klocke A, Stadtmüller S. 2019: Social Capital in the Health Development of Children. Child Indicators Research. 2019, 12: 1167–1185.

- Statistisches Bundesamt 2023b: https:// www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/07/PD23_N045_63.html

- Bei „Gesundheitsverhalten und Unfallgeschehen im Schulalter“ (GUS) handelt es sich um eine der größten Kinder- und Jugendstudien in Deutschland. Im Rahmen von GUS wurden die Gesundheits- und Unfallbiografien von bundesweit 10.000 Schüler*innen nachgezeichnet, um Ursachen für Unfälle und Verletzungen sowie für ungesunde Verhaltensweisen zu ermitteln. Auf diese Weise zielt GUS darauf ab, Impulse für die Gesundheitsförderung Heranwachsender zu liefern. Informationen zur Studie, zu Ergebnissen und Publikationen finden sich unter https://fzdw.de/ projekte/gus/ (Stand 04.01.2022).

Rückmeldungen