Bubble Crasher – Raus aus der Filterblase!

Lesezeit: 8 Minuten

Ausgabe 1/25 Faschismus

Dr. Annika Schreiter ist Studienleiterin für politische Jugendbildung und stellvertretende Akademiedirektorin an der Evangelischen Akademie Thüringen. Sie ist Teil des baugerüst- Redaktionsteams. Tobias Thiel ist Studienleiter für politische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg.

Ein Demokratielern-Projekt der Evangelischen Akademien in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Warum kommen Menschen beim Blick auf dieselben Probleme und Herausforderungen zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen und Lösungsansätzen? Wie kann es sein, dass wir in derselben Gesellschaft leben und uns in politischen Haltungen so sehr unterscheiden, diese zum Teil komplett ablehnen oder sogar bekämpfen? Seit 2019 gibt es das Projekt „Bubble Crasher – Raus aus der Filterblase!“ an den Evangelischen Akademien in Thüringen und Sachsen-Anhalt, das versucht, die vielen gesellschaftlichen Risse und Gräben im Kleinen – in der zwischenmenschlichen Begegnung – zu überwinden. Bubble Crasher bestärkt und befähigt Jugendliche und junge Erwachsene, ihre eigenen Filterblasen zu erkennen, um sie dann ganz bewusst zu verlassen und mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die ganz anders ticken als sie selbst. Das ermöglicht Perspektivwechsel für die jugendlichen Bubble Crasher, und fördert Empathiefähigkeit und Ambiguitätstoleranz. Und manchmal bewegt sich auch etwas bei den Gesprächspartner:innen.

Eine Teilnehmerin schrieb nach dem ersten Bubble Crasher-Seminar 2019: „Warum versuche ich überhaupt, meine eigene Blase zu verlassen? […] Warum brauche bzw. will ich diese Verunsicherung? Ich glaube, um nicht zu vergessen, dass es nicht nur mich, meine Filterblasen und meine Meinung gibt, dass andere Herangehensweisen genauso zu Ergebnissen führen können, und ich mich nicht über andere stellen sollte, nur weil sie eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema haben. Der Sinn von Bubble Crasher soll sein, zu lernen, genau diese Spannungen auszuhalten, um ein besseres Verständnis für unterschiedliche Positionen zu erlangen, die eigene Filterbubble zu reflektieren und so ein Stück weit unsere Gesellschaft besser zu verstehen.“

Bubbles sind überall

Der Begriff Bubble oder Filterbubble wird schon seit vielen Jahren im gesellschaftlichen Diskurs zum Internet benutzt. Algorithmen sorgen demnach dafür, dass wir Inhalte kaum noch wahrnehmen, die nicht zu unseren anderen Online-Aktivitäten passen. Wie aus einer Echokammer schallen User:innen im Netz nur die Meinungen und Vorlieben entgegen, die sie selbst hineingerufen haben.

Menschen bewegen sich lieber in homogenen Gruppen

Filterbubble beschreibt allgemeiner aber auch das Phänomen, dass Menschen sich recht häufig in homogenen Lebenskontexten mit vielen Gleichgesinnten bewegen und es mitunter sehr schwerfällt, dies überhaupt wahrzunehmen. Noch schwerer fällt es, die Wand der Bubble zu durchbrechen. Was im Hinblick auf Online-Kommunikation als relativ neue Gefahr für die demokratische Öffentlichkeit diskutiert wird, ähnelt letztlich einer altbekannten Erkenntnis aus der Sozialwissenschaft: Menschen umgeben sich gerne mit anderen, die ihnen ähnlich sind. Das erleichtert Abstimmungsprozesse, bestärkt die Selbstwahrnehmung und vermeidet kognitive Dissonanz und somit anstrengendes Infragestellen der eigenen Haltung. Wenn Menschen es sich aussuchen können, bewegen sie sich gern in homogenen Gruppen, um diesen Wohlfühlfaktor nicht zu gefährden.1

Die meisten Filterblasen sind durchlässig und veränderlich

Ähnliches wird auch in der Kommunikationswissenschaft schon lange vor dem Erfolg von Online-Medien beschrieben. Die Theorie der „Selective Exposure“ – schon aus den 1960er Jahren – beschreibt, dass Leser:innen vor allem zu den Zeitungen greifen, die ihr Weltbild bestärken, statt es herauszufordern.2 Ganz ohne Algorithmen schaffen sich Menschen ihre Informationsblasen selbst. Digitale Medien verstärken nur eine Tendenz, die ohnehin da ist. Ganz so pauschal, wie die Theorie es hier erklärt, sieht die Realität allerdings nicht aus. Einerseits, weil die meisten Filterblasen durchlässig und veränderlich sind. Und andererseits, weil die allermeisten Menschen zu mehr als einer einzigen Bubble gehören: Familie, Schulklasse, Freundeskreis, Gemeindegruppe usw. sind jeweils Lebenskontexte oder Bubbles mit eigenen Themen, Personen, Orten und sozialen Regeln, die sie ausmachen und voneinander unterscheiden. In der Kirchgemeinde ist es zum Beispiel Alltag, über Jesus zu sprechen. Beim Fußballtraining eher nicht. Dennoch haben Blasen Überschneidungen. Zum Beispiel, wenn Klassenkamerad:innen auch Teil der Gemeindegruppe sind. Manche Bubbles haben jedoch auch keinerlei Berührungspunkte oder Schnittmengen.3

Finde deine Blasen und lass sie platzen

Wer bei „Bubble Crasher“ teilnimmt, durchläuft zuerst eine Art Ausbildung zur Bubble Crasher:in – idealerweise in einem Wochen- oder Wochenendseminar. Es geht allerdings auch in kürzeren Formaten. Egal wie lang – es gibt immer die folgenden drei Schritte:

- Finde deine eigenen Filterblasen und beschreibe sie.

- Mach dich fit für (kontroverse) Gespräche mit Fremden.

- Geh bewusst und geplant aus deiner Komfortzone raus und sprich mit Menschen.

Im ersten Schritt werden die wichtigsten Filterblasen beschrieben und verschiedene Übungen damit gemacht: Wer gehört dazu? Wen treffe ich nie? Welche Themen kann ich wo besprechen? Was sind No Go´s, die in meiner Filterblase sofort für Irritationen sorgen oder sogar sanktioniert werden? Und welche unterschiedlichen Rollen nehme ich selbst in meinen verschiedenen Bubbles ein?

Im zweiten Schritt folgt ein Gesprächs- und Haltungstraining. Wie komme ich gut mit Menschen ins Gespräch, die ganz anders ticken als ich? Welches Handwerkszeug hilft weiter? Und welche Haltung brauche ich dafür? Dafür werden u.a. innerhalb der Seminargruppe kontroverse Themen identifiziert und Paare gebildet, die sich uneins sind. Oder es wird im Rollenspiel geübt, wie es in der Straßenbahn, beim Bürgerdialog oder beim Vereinsfest zu Gesprächen kommen könnte. Die wichtigsten Techniken sind:

- Gesprächsgenerierende Fragen stellen

- Paraphrasieren, um aktives und intensives Zuhören zu ermöglichen und Interesse zu zeigen

- Stopp sagen, um eigene Haltungen deutlich zu machen

- Positiver Whataboutism, um nach anderen Gesprächsthemen zu suchen, wenn im Gespräch der Punkt erreicht ist, an dem Differenzen so groß werden, dass man sich nicht mehr gegenseitig zuhören kann

Im dritten Schritt werden dann gemeinsam Bubbles besprochen, die die Teilnehmenden gerne besuchen würden, um dort gute Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Und diese Bubbles waren bislang sehr unterschiedlich: Menschen mit konträren politischen Ansichten – z.B. bei der Jungen Alternative oder auf Montagsspaziergängen. Aber auch Menschen mit Berufen, die die Jugendlichen kaum kennen, oder Wohnorten, die sich von den eigenen stark unterscheiden. Auch wird gemeinsam überlegt, was eine vielversprechende Herangehensweise ist, um gut ins Gespräch zu kommen: Gehen wir lieber einzeln oder als Gruppe? Kündigen wir uns als Bubble Crasher an oder gehen wir inkognito? Gibt es Menschen, die uns den Zugang zu der Bubble ermöglichen können und die wir gut ansprechen können?

Gespräche außerhalb der eigenen Komfortzone

Die Erfahrungen, die Bubble Crasher bislang gemacht haben, sind so verschieden, wie die Blasen, die besucht wurden. Fast immer machen die Teilnehmenden die Erfahrung, dass es viel einfacher ist, ins Gespräch zu kommen, als vorher gedacht. Die meisten Menschen freuen sich, wenn jemand sie freundlich und mit ehrlichem Interesse nach ihren Ansichten fragt. Nur hin und wieder wurden Bubble Crasher auch zurückgewiesen – auf einer Montagsdemo vermuteten die Demonstrierenden zum Beispiel, dass die jungen Menschen wissenschaftliche oder journalistische Interessen verfolgten und waren deshalb zum Teil abweisend. Andere wiederum erklärten, wie und warum sie an den Demos teilnehmen.

Gute Vorbereitung und Reflexion – wichtig für jedes Gespräch

Eine ganz andere Erfahrung machten Bubble Crasher beim Besuch einer evangelikalen Gemeinde. Hier trafen sie auf sehr offene Menschen, die bereitwillig von sich erzählten, im Gegenzug aber die gleiche Offenheit bei den Bubble Crashern erwarteten, was diese überrumpelte – schließlich waren sie losgezogen, um zuzuhören und nicht, um zu erzählen. Wieder andere Erfahrungen wurden im Gespräch mit Mitgliedern der Jungen Alternative4 gemacht. Hier wurde im Vorfeld genau abgesprochen, dass das Treffen auf neutralem Boden – in einem Café – stattfindet und beide Seiten nichts aus dem Gespräch veröffentlichen werden. Im Anschluss berichtete eine Teilnehmerin: „Auch wenn es bei Themen wie Geflüchtete und Klimawandel die erwarteten großen Unterschiede gab, war es schon interessant zu sehen, dass es normale Jugendliche sind, mit denen wir auch viele Themen hatten, bei denen wir gar nicht so weit auseinander lagen.“

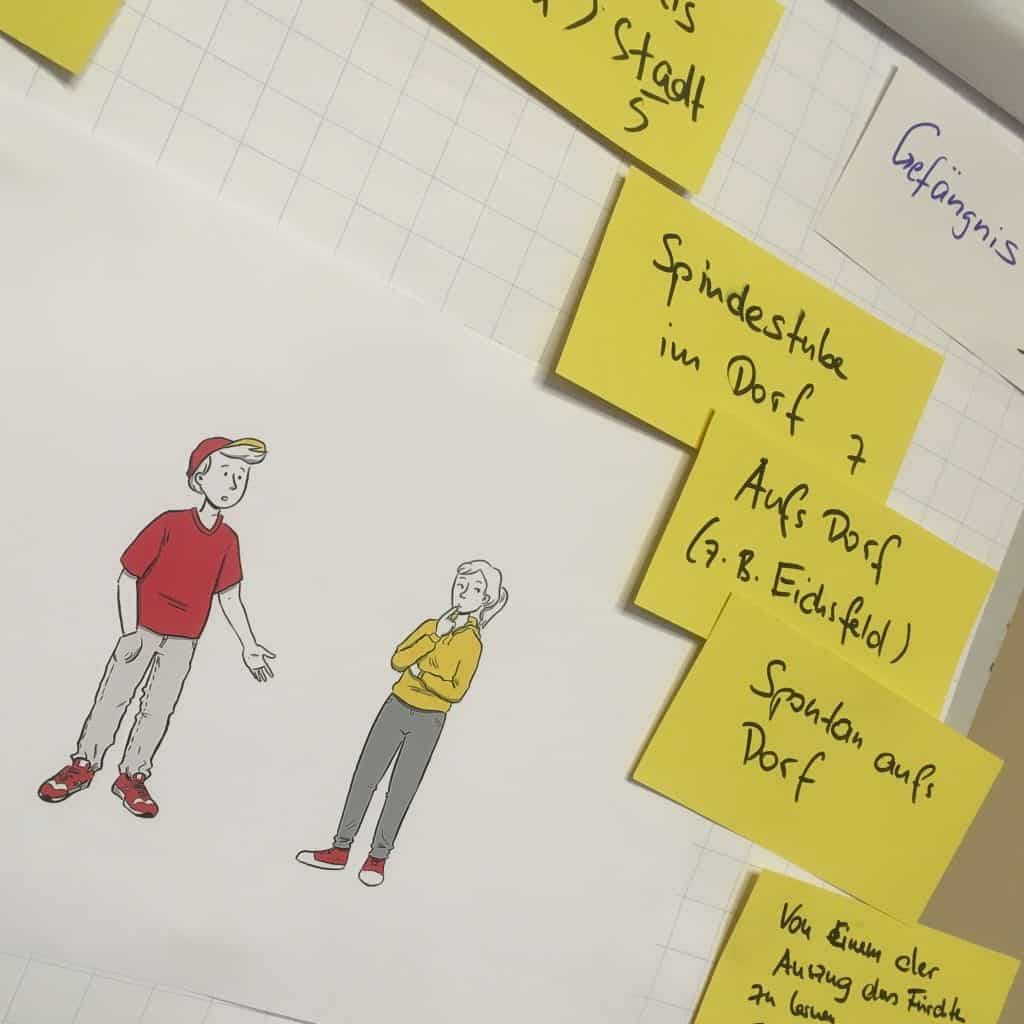

Bubble Crasher – Seminar (Foto: Annika Schreiter)

Bei all diesen Begegnungen ist es wichtig, sie nicht nur gut vorzubereiten, sondern auch im Nachgang gemeinsam zu reflektieren. Die erfolgreichen Gespräche mit wichtigen Erkenntnissen, der Stolz, die eigene Hemmschwelle überwunden zu haben, aber auch die Frustration über Zurückweisung oder die Fassungslosigkeit über menschenverach-tende Meinungen brauchen Raum, um besprochen zu werden. Somit sind die Nachgespräche wichtiger Teil des Projekts. Darin schrieb eine Teilnehmerin: „Bubble Crasher ist also weniger Arbeit an Anderen, sondern Arbeit an mir selbst. Ich setze mich bewusst mit Personen auseinander, die aus meinem gewohnten Schema herausfallen, um mir klarzumachen, dass es eben nur das ist, ein Schema.“

Wer nun selbst Lust bekommen hat, Bubble Crasher auszuprobieren, kann sich gerne an uns wenden! Wir kommen zu euch oder helfen, eigene Seminare auf die Beine zu stellen. Alle Methoden des Projekts sind unter cc-Lizenz veröffentlicht und können ausprobiert und eingesetzt werden. Bubble Crasher werden ist gar nicht so schwer! Alles zu finden unter: www.bubblecrasher.de.

Du hast Interesse am Thema „Faschismus“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 1/25 Faschismus.

Titelbild: Logo von Bubble-Crasher

Literatur

- 1 Festinger, L. (1978). Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern / Stuttgart / Wien: Verlag Hans Huber.

- 2 Sears, D. O. & Freedman, J. L. (1967). Selective Exposure to Information: A Critical Review. Public Opinion Quarterly, (31(2), 194-213.

- 3 Schreiter, A. (2018). Von der Schulbank an die Wahlurne… Politische Kommunikation Jugendlicher im Wandel der Lebenskontexte nach dem Schulabschluss. München: kopaed, hier: S. 167f.

- 4 Das Gespräch wurde bereits 2019 geführt. Damals war die Jugendorganisation noch nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Rückmeldungen