„Dann bin ich ja auch Theologin“

Lesezeit: 13 Minuten

Ausgabe 4/24 Was Kinder glauben

Dr. Anton Bucher ist Professor für praktische Theologie an der Universität zu Salzburg.

Skizzen zur Kindertheologie

„Theologie“ lässt an viel und hohe Gelehrsamkeit denken, an ein mehrjähriges Studium, in dem vorerst ein philosophisches Fundament gelegt werden muss, Latein, Griechisch und Hebräisch zu büffeln ist, viele Dogmen zu lernen und zu verstehen sind, zahlreiche Fakten aus der Kirchengeschichte eingeprägt werden müssen, bevor endlich das entsprechende Diplom in Empfang genommen werden kann. Ein Kind, des Lesens noch nicht fähig, wäre demnach unmöglich Theolog*in.

Theologie besteht aus mehr als Fremdsprachen und Dogmen

Ganz anders sah dies einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Rahner (1904-1984). Er schrieb: „Denn jeder ist als Mensch und Christ Theologe1, sofern er sich Gedanken macht über die Welt und Gott und existenzielle Fragen stellt, so die, ob es eine höhere Macht gibt, ein Weiterleben nach dem Tod etc. Und gerade das tun Kinder mitunter unbefangener und neugieriger als viele Erwachsene, die in die Routinen und Banalitäten des Alltags abgesunken sind. „Isst der liebe Gott auch gerne Schokolade?“2, „Hat der liebe Gott eine Frau? Muss er doch, wenn er einen Sohn hat!“, „Wieso lässt der liebe Gott Kinder krank werden und sogar sterben, wenn er doch alle gern hat?“ Insofern hatte die siebenjährige Bettina recht: Auch sie, an Gott interessiert, zu ihm Fragen stellend, ist eine ‚Theologin‘.3

Über Jahrhunderte hinweg hatten viele bedeutende Erwachsene keine gute Meinung von Kindern, in moralischer Hinsicht – einflussreich der Kirchenlehrer Aurelius Augustinus, für den „niemand von Sünde rein ist, auch kein Kindlein, das nicht älter ist als einen Tag“4 –, aber auch bezüglich ihrer (angeblich nicht vorhandenen) Vernunft. Aristoteles hielt dafür, Kinder könnten noch nicht glückselig sein, weil sie über keinen Verstand verfügen und gleich den wilden Tieren nur ihrer Lust nachgehen würden.5 Dem gegenüber war der Philosoph Karl Jaspers überzeugt, ein wunderbares Zeichen dafür, dass der Mensch ursprünglich philosophiert, seien die Fragen der Kinder.

„Gar nicht selten hört man aus Kindermund, was dem Sinne nach unmittelbar in die Tiefe des Philosophierens geht.“6

Diesbezüglich seien Kinder in ihrer Unbefangenheit uns Erwachsenen sogar voraus. Zu Recht wurde in den letzten Jahren eine methodisch vielfältige und anregende „Kinderphilosophie“ entwickelt, nicht im Sinne einer Philosophie für Kinder, häppchenweise auf ihre Aufnahmefähigkeit zugeschnitten, sondern eine Philosophie der Kinder, von ihnen selber hervorgebracht, wobei dies – wie alles – stets in einem sozialen Raum geschieht.7

„Warum lässt Gott Kinder sterben, wenn er doch alle gern hat?“ Kinder stellen unbefangene und tief existenzielle Fragen.

Es war naheliegend, grundlegende Optionen der Kinderphilosophie – insbesondere das Kind als konstruktives Subjekt zu würdigen und nicht als ein zu füllendes Gefäß zu unterschätzen – in die Gefilde der Theologie zu übertragen und eine „Kindertheologie“ zu proklamieren. Der Verfasser tat dies zu Beginn der 1990er-Jahre in dem Aufsatz „Kinder und die Rechtfertigung Gottes? – Ein Stück Kindertheologie“8, in dem aufgezeigt wurde, dass die Frage, warum Gott auch gute Menschen leiden lasse, Jüngere zumeist dergestalt lösen, dass diese eben doch etwas angestellt und Gott verärgert hätten, Ältere dahingehend, dass dafür nicht Gott die Ursache sei, sondern die Menschen selbst.

Kindertheologie etablierte sich zu einem umspannenden Paradigma

„Kindertheologie“ stieß von Anfang an auch auf Kritik und Bedenken. Der Doktorvater des Verfassers meinte, „Kindertheologie“ sei Nonsens, weil es ja Aufgabe von Religionspädagog*innen sei, Kindern Theologie zu allererst nahe zu bringen und zu vermitteln. „Woher denn sollten Kinder entsprechende Kenntnisse haben?“ Und auf einer Tagung mit theologisch interessierten Eltern wurde eingewandt, Kinderphilosophie könne man durchaus nachvollziehen, weil in dieser vieles so oder so gesehen werden könne. Nicht aber in der Theologie, in der es um existenzielle Glaubenswahrheiten gehe, um das „Seelenheil“ der Kinder. Diesbezüglich beliebigen Relativismus zuzulassen, sei eine Versündigung am Kind.

Trotzdem etablierte sich Kindertheologie in den folgenden Jahren rasant und avancierte zu einem umspannenden Paradigma. Der Calwer-Verlag begann mit der Herausgabe des jährlich erscheinenden Jahrbuchs für Kindertheologie; es erschienen Dissertationen und Habilitationen;9 durchgeführt wurden zahlreiche empirische Studien zur religiösen Vorstellungswelt von Kindern, sei es über ihr Christusbild10, sei es über ihre Sichtweisen der religiösen Urhandlung, des Gebetes11, und immer wieder über ihre Gottesvorstellungen.12 Schon seit längerem wurde „Kindertheologie“ in Richtung einer dezidierten „Jugendtheologie“ erweitert, in der Jugendlichen – traditionell als religiös zweifelnd und ablehnend oder indifferent gesehen – positiv zugemutet wird, zu für sie existenziell relevanten theologischen Einsichten zu gelangen und auch Subjekte von Theologie zu sein.13 Grümme bilanzierte bereits vor zehn Jahren: „Die Kindertheologie (setzt) religionspädagogische Marksteine. Sie ist als religionsdidaktisches Prinzip inzwischen etabliert“.14

Welches sind Erkenntnisse des kindertheologischen Diskurses, von denen angenommen werden kann, dass sie bleibende Gültigkeit haben?

Erstens: Theologie für Kinder – Theologie der Kinder

Es gibt keine Theologie der Kinder – im Sinne des Genitivus subjectivus – wenn nicht eine Theologie für Kinder vorausgeht. Ein Kind wird nie eine Bibelgeschichte originell auslegen, wenn es diese nicht zuvor erzählt bekam, sich nie Gedanken über „Gott“ machen, wenn es dieses Wort nie gehört hat, sich nie die Frage stellen, ob man im Himmel ein Bett braucht, wenn es nichts von religiösen Jenseitsvorstellungen vernommen hat, und nie ein Gebet sprechen, wenn es nicht andere Menschen, allen voran die Eltern, beten gesehen und gehört hat. Alle Verfechter*innen von Kindertheologie unterstreichen denn auch die Notwendigkeit einer Theologie für Kinder, die ihnen überliefert wird und vorausliegt. Erst wenn Kinder solche Angebote aufgreifen und sich mit ihnen auseinandersetzen, kann es zum Theologisieren mit Kindern kommen, bestenfalls wertschätzend, empathisch, verständnisvoll, anerkennend, und nicht gleich kritisierend oder korrigierend.

Eine Theologie für Kinder sollte alters- und entwicklungsgemäß angeboten werden, keineswegs in der Form abstrakter Aussagen, was schon Rousseau massiv an den Katechismen kritisiert hatte, die für unzählige Schüler*innen aus dem Religionsunterricht und der Katechese „peinlich“ in Erinnerung blieben, so beim Dichter Gottfried Keller: „Ein kleines Buch voll hölzerner blutloser Fragen und Antworten“.15 Angemessen ist vielmehr eine anschauliche narrative und bildhafte Präsentation von Glaubensinhalten, wie sie auch die Bibel unnachahmlich vorzeigt und was Joh 1,1 entspricht:

„Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben … das verkündigen wir euch.“

Joh 1,1

Eine Theologie für Kinder sollte „ästhetisch“ im ursprünglichen Sinne sein: sinnlich wahrnehmbar und konkret.

Vor der Theologie von Kindern kommt die Theologie für Kinder –

jemand muss ihnen zunächst von Gott erzählen.

Zweitens: Kindliche Rezeption

Wenn Kinder theologische Sachverhalte rezipieren, dann tun sie das auf ihre ureigene Weise. Eindrücklich wurde dies dem Verfasser während seiner theologischen Abschlussarbeit bewusst, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu drei neutestamentlichen Parabeln befragt wurden, auch zum Gleichnis von den anvertrauten Talenten, an dessen Ende der dritte Knecht, der sein Talent aus Angst vergraben hatte, dorthin verstoßen wurde, wo „Heulen und Zähneklappern herrscht“ (Mt 25, 14-30). Üblicherweise wird dieses dahingehend ausgelegt, wir Menschen hätten von Gott Talente geschenkt bekommen, die danach drängen, entfaltet und weitergegeben zu werden. Ganz anders sahen dies die jüngsten Interviewpartner*innen: „Warum wohl hat der Jesus eine solche Geschichte erzählt?“ „Dass man nicht so schimpfen darf wie dieser Herr, dass man niemanden verjagen darf.“16

Auch diese Parabel hatte in der bisherigen Exegese mannigfaltige Deutungen erfahren.17 Aber die Auslegung, die ihr von den Kindern gegeben wurde, findet sich nirgends. Sie ist vor dem Hintergrund ihrer Lebenssituation zu verstehen: Kinder sind auf verlässliche Bezugspersonen angewiesen, die sie nicht sanktionieren, schlimmstenfalls verstoßen, wenn sie etwas nicht geschafft haben. Wie eigenständig Kinder theologische Begriffe konkretisieren können, verdeutlicht ein Beispiel der Entwicklungspsychologin Hildegard Hetzer. Sie erzählt von einer Erstklässlerin, die am Mittagstisch sitzt und darauf beharrt, die aus der Suppenschüssel ragende Schöpfkelle sei „der liebe Gott, der ist ein ‚Schöpfer‘, das hat die Lehrerin gesagt“.18

Drittens: Anthropologische Annahmen

In der Kindertheologie ganz entscheidend sind anthropologische Annahmen: Wie wird das Kind gesehen?19 Als defizitär wie in der Geschichte der (religiösen) Erziehung so oft? Beispielhaft vom Philosophen René Descartes, für den wir Menschen niemals zum vollen Ver-nunftgebrauch gelangen, weil wir alle einmal törichte Kinder waren.20 Mit einem solchen Kindbild ist Kinderphilosophie ebenso unmöglich wie Kindertheologie. Angemessener wäre vielmehr: Das Kind ist von Anfang an Subjekt, das die Welt auf seine ureigene Weise wahrnimmt, und geistbegabt. Ihm ist in einem positiven Sinne zuzumuten, die Welt zu begreifen und sich zu Worten, die es hört, auch theologische, eigene Vorstellungen zu bilden. Vor allem aber sind jüngere Kinder neugierig und wollen lernen und entdecken, wofür das reifende Gehirn in den frühen Lebensjahren, in denen die Fantasie aktiver ist als im Erwachsenenalter, am besten prädisponiert ist – so der renommierte Gehirnforscher Gerald Hüther.21

Eine Grunderkenntnis der jüngeren Entwicklungspsychologie besteht denn auch darin, jüngere Kinder tendenziell unterschätzt und sie zu Unrecht als „prälogisch“, „präkonventionell“ – und „prätheologisch“ – disqualifiziert zu haben. Martin Dornes Eine Grunderkenntnis der jüngeren Entwicklungspsychologie besteht denn auch darin, jüngere Kinder tendenziell unterschätzt und sie zu Unrecht als „prälogisch“, „präkonventionell“ – und „prätheologisch“ – disqualifiziert zu haben. Martin Dornes belegt dies eindrücklich in seinem Klassiker „Der kompetente Säugling“.22 Diese anthropologischen Zumutungen – im Sinne von Mut zusprechen – gelten auch für Jugendliche. Wer in diesen religiös völlig desinteressierte Wesen sieht, die nur ihrem Hedonismus frönen, wird keine Jugendtheologie entdecken können.

Viertens: Religionsentwicklungspsychologie

Unterstützung erhielt das Paradigma der Kindertheologie durch die jüngere Religionsentwicklungspsychologie. Während Klassiker wie Sigmund Freud und Jean Piaget behaupteten, Kinder könnten kaum vor dem fünften, sechsten Lebensjahr Gottesvorstellungen entwickeln – Freud zufolge als Projektion des Vaterbildes in die Transzendenz erst nach der ödipalen Phase – vertrat Deborah Kelemen die These, auch jüngere Kinder seien schon „intuitive Theisten“.23 Der Ursprung von ‚Gott‘ liege im hypersensitiven Aktivitätserkennungssystem unseres Gehirns. Wir Menschen seien grundsätzlich dazu prädisponiert, überraschende Vorkommnisse auf die Aktivität anderer Akteure zurückzuführen, ein während dem Einschlafen gehörtes Geräusch auf die Schritte eines Einbrechers, ein Knacken in einem dichten Gebüsch im Dschungel auf ein Raubtier und weniger darauf, was wahrscheinlicher ist, dass ein Tannzapfen heruntergefallen ist.

Kinder konkretisieren theologische Begriffe eigenständig

Unsere Vorfahren erklärten sich Blitze damit, dass Zeus oder Thor glühende Wurfgeschoße auf die Erde hinunter geschleudert hätten. Diesem Aktivitätserkennungssystem würden, schon in den ersten Lebensjahren, Akteure entspringen, die auch übernatürlich sind, Geister, göttliche Wesen. In ihrem Bemühen, Vorkommnisse in der Welt zu verstehen, kämen Kinder unweigerlich zum Glauben an übernatürliche Agenten, die in vielem auch anders seien als projizierte menschliche Wesen.

Justin Barrett führte ein raffiniertes Experiment durch. Er zeigte Kindern zwischen drei und sechs Jahren eine Schachtel, auf der Kekse zu sehen waren, sowie eine verschlossene Tüte.24 Als die Kinder gefragt wurden, wo die Kekse seien, antworteten sie unisono: „In der Schachtel.“ Nachdem ihnen gezeigt worden war, dass die Kekse faktisch in der Tüte waren, wurden sie gefragt, wo ihre Mutter die Kekse suchen würde, wo ein Affe, und wo Gott. Dreijährige antworteten bei allen Akteuren mehrheitlich: „In der Tüte!“ Aber schon Vierjährige sagten: „In der Schachtel“, und stellten damit unter Beweis, begriffen zu haben, dass die Mutter gar nicht wissen konnte, dass die Kekse in die Tüte verlegt worden waren. Gott jedoch würde in der Tüte suchen, weil er alles wisse. Früher als traditionell angenommen seien Kinder in der Lage, nichtmenschliche Attribute Gottes theologisch korrekt zu verstehen, speziell seine Allwissenheit, Allgegenwart, Unsterblichkeit.25

Fünftens: Entkrampfter Umgang mit Wahrheitsansprüchen

Ist die zuvor geschilderte Auslegung des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten, Stärkere dürften nicht mit Schwächeren schimpfen, richtig? Ein Theologiestudent würde damit in einer Exegeseprüfung kaum mit „sehr gut“ abschneiden. Aber für die interviewten jüngeren Kinder war diese Deutung wahr. Sie entspricht ihrem Bedürfnis nach verständnisvoller Behandlung durch ihre Bezugspersonen. Kindertheologie sollte denn auch dazu motivieren, mit Wahrheitsansprüchen entkrampfter umzugehen und Dogmatismus zu vermeiden.26 Gerade bei biblischen Texten sind mehrere Interpretationen zuzulassen, was auch die jüdische Schriftauslegung so handhabt: Die Tora habe 77 Gesichter.27 Jüdische Kinder werden schon in jungen Jahren ermuntert, ihre Auslegung eines Schrifttextes darzulegen. Ohnehin hat die Rezeptionsästhetik, eine zentrale Richtung in der Literaturwissenschaft, aufgezeigt, dass es die Bedeutung von Texten nicht gibt, sondern solche stets in dem Maße bedeutsam werden, wie sie assimiliert, angeeignet werden. Texte, auch biblische, gehören mit ihren Hörer*innen und Leser*innen zusammen, auch und gerade im Kindesalter. Anstatt eine als wahr behauptete Interpretation eines Bibeltextes vorzuschreiben, wären Kinder zu ermuntern, ihre Deutungen zu artikulieren, wodurch dieser neu lebendig wird.

Du hast Interesse am Thema „Kinderglaube“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 4/24 Was Kinder glauben.

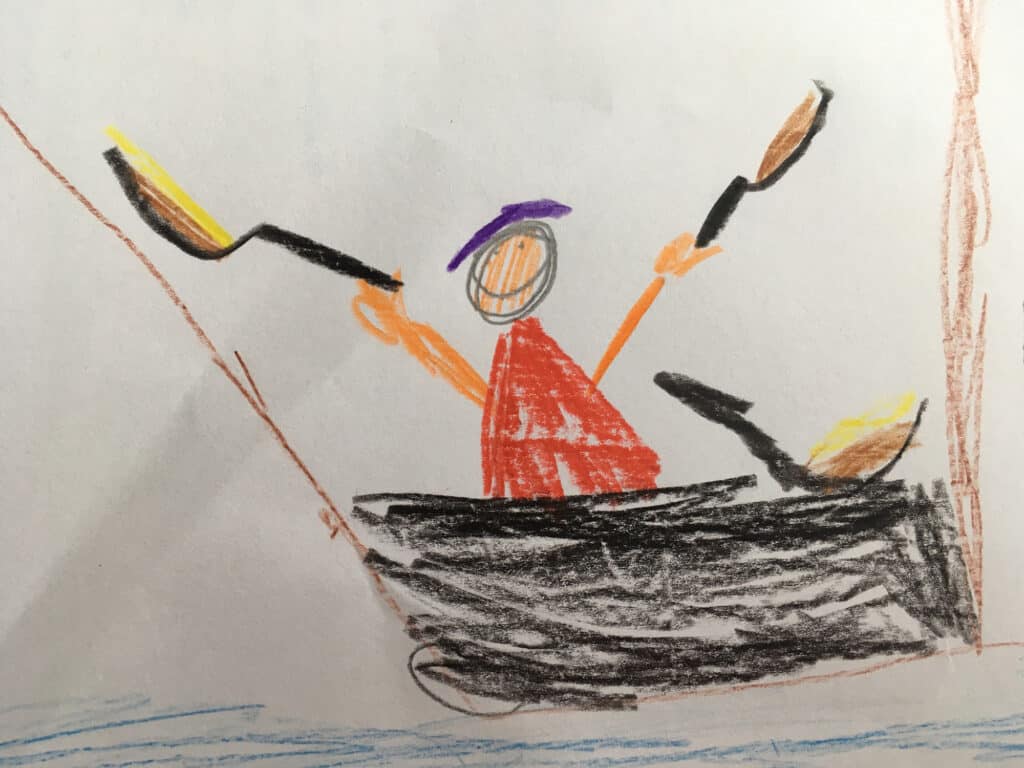

Titelbild: Opa backt im Himmel Pfannkuchen – eine Kinderzeichnung (alle Fotos: Arnica Mühlendyck)

Literatur und Hinweise

- 1 Zit. aus Schmid, M.: Theologische Kurse für Laien. In: Lebendige Katechese 12 (1990), 164.

- 2 Lauther-Pohl, M.: Isst der liebe Gott auch gern Schokolade? 44 Kinderfragen über Gott und die Welt, Hamburg: Ellermann 2012.

- 3 Zitat von Bettina, 7 Jahre

- 4 Augustinus, A.: Bekenntnisse, Zürich: Artemis 1950, 38.

- 5 Aristoteles: Nikomachische Ethik, Zürich: Artemis 1952, 22.

- 6 Jaspers, K.: Was ist Philosophie? Ein Lesebuch, München: Piper 1975, 34.

- 7 Aus der umfangreichen Literatur nach wie vor: Freese, L.: Kinder sind Philosophen, Weinheim: Beltz 1989.

- 8 Bucher, A.: Kinder und die Rechtfertigung Gottes? – Ein Stück Kindertheologie. In: Schweizer Schule 79/10, 7-12.

- 9 Besonders kenntnisreich, umfassend und differenziert: Zimmermann, M.: Kindertheologie als theologische Kompetenz von Kindern, Neukirchen: Neukirchener 2010.

- 10 Büttner, G.: „Jesus hilft!“ Untersuchungen zur Christologie von Schülerinnen und Schülern, Stuttgart: Calwer 2002.

- 11 Kammeyer, K.: „Lieber Gott, Amen!“ Theologische und empirische Studien zum Gebet im Horizont theologischer Gespräche mit Vorschulkindern, Stuttgart: Calwer 2009.

- 12 Flöter, I.: Gott in Kinderköpfen und Kinderherzen. Eine qualitativ-empirische Untersuchung, Berlin: Lit 2006.

- 13 Schlag, T. & Schweitzer, F.: Jugendtheologie. Grundlagen – Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen: Neukirchener 2012.

- 14 Grümme, B.: Zum Theologiebegriff in der Kinder- und Jugendtheologie. In: Katechetische Blätter 139 (2014), 292-299.

- 15 Keller, G.: Der grüne Heinrich, München: dtv 1978, 113.

- 16 Bucher, A.: Gleichnisse verstehen lernen. Strukturgenetische Untersuchungen zur Rezeption synoptischer Parabeln, Fribourg: Universitätsverlag 1990, 110.

- 17 Münch, C.: Gewinnen oder Verlieren (Von den anvertrauten Geldern). In: R. Zimmermann (Hrsg.): Kompendium der Gleichnisse Jesu, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2007, 240–254.

- 18 Hetzer, H.: Selbständige Bemühungen kleiner Kinder, Gott zu begreifen. In: Der Evangelische Erzieher 23 (1971), 143 f.

- 19 Dörnemann, J.: ‚Kindertheologie‘ – Ein religionspädagogisches Resümee nach zwei Jahrzehnten eines theologischen Perspektivenwechsels. In: Münchener Theologische Zeitschrift 63 (2012), 83-94.

- 20 Descartes, R.: Prinzipien der Philosophie, Hamburg: Meiner Verlag 2005, 11.

- 21 Hüther, G.: Lernen mit Begeisterung – Plädoyer für eine neue Lernkultur. In: https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel4-11/theo_huether

- 22 Dornes M.: Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen, Frankfurt/M.: Fischer 1993.

- 23 Kelemen, B.: Are children „intuitive theists”? Reasoning about purpose and design in nature. In: Psychological Science 15, 295-301.

- 24 Barrett, J.L. et al: God’s belief versus mother’s: Development of non-human agent concepts. In: Child Development 72 (2002), 50-65.

- 25 McCauley; R.: Why religion is natural and science is not, New York: Oxford University Press 2012.

- 26 Zimmermann, M.: Kann Kindertheologie auch unwahr sein? Ein Plädoyer für differenzierte Bewertungskriterien in der Kindertheologie. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 68, 58-72.

- 27 Bollag, M.: Die Tora hat siebzig Gesichter: Ein jüdischer Beitrag zur zeitgenössischen Spiritualität. In: Internationale kirchliche Zeitschrift 82 (1992), 39-49.

Rückmeldungen