Generation Selfie

Lesezeit: 8 Minuten

Ausgabe 4/23 Sinnsuche und Individualismus

Pfarrer Prof. Dr. Georg Lämmlin ist seit drei Jahren der Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, über die Studie „Was mein Leben bestimmt? Ich!“ Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI) forscht interdisziplinär und ergebnisoffen über vier zentrale Themenfelder. Es kommentiert aktuelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft. https://www.siekd.de. Das Interview führte Arnica Mühlendyck (verantwortliche Redakteurin beim „baugerüst“ seit 2022) im Juli 2023 via Zoom-Call.

(Hyper-)Individualismus als gesellschaftliche Chance und Risiko

baugerüst: Warum sind Sie ein guter Ansprechpartner, wenn es um das Thema „Hyperindividualismus“ geht?

Lämmlin: Vor einigen Jahren hat das Sozialwissenschaftliche Institut eine Studie unter dem Titel „Was mein Leben bestimmt? Ich!“ publiziert. Diese Studie stellt im Detail dar, warum Individualismus und Singularität eine so große Rolle im Lebensverständnis von jungen Menschen der Generation Z und der Generation Y spielt. Ich war zwar an der Studie selbst nicht beteiligt, aber sie birgt wichtige Erkenntnisse für die Zukunft der Kirche.

baugerüst: Wann wird aus regulärem Individualismus Hyperindividualismus und was grenzt diesen vom Narzissmus ab?

Lämmlin: Wichtig ist hierfür der Blick auf das Konzept der Singularitäten. Andreas Reckwitz hat in seinem Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ ein Segment der Ge- sellschaft beschrieben, in dem sich das Lebensverständnis sehr stark abkoppelt von dem, was den Menschen im direkten Kontakt begegnet und zwar sowohl in Bezug auf Dinge als auch auf Selbstverständnis. In diesem Segment geht es darum, einen beson- deren eigenen Wert zu performen, der sich von anderen deutlich abhebt und sich deshalb, so Reckwitz, nicht mehr an allgemeinen Bewertungsmaßstäben orientieren kann, die es für dieses „Singuläre“ eben gar nicht mehr gibt.

Wenn aber alle „singulär“ sein wollen, entsteht eine paradoxe neue Form von Gleichförmigkeit. Ein schönes, älteres Beispiel ist das Tragen von Jeans anstelle von formeller Kleidung. Die Jeans wurde dadurch zur Uniform der Individualität. Ohne den Mainstream „formelle Kleidung“ wäre das gar nicht denkbar gewesen. Irgendwann wurde das Tragen von Jeans dann selbst zum Mainstream. Für Reckwitz basiert Singularität auf Distinktionsmerkmalen. Das heißt, dass ich mir selbst Maßstäbe setze, die mich besonders auszeichnen im Vergleich zu meiner Umgebung.

Hyperindividualismus wird diese Form des Individualismus aus soziologischer und auch aus theologischer Sicht dann, wenn ich nicht mehr bereit bin, in unmittelbare Beziehungen zu gehen, wenn also meine Selbstorientierung so wesentlich ist, dass sie meine Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt. Es gibt aktuelle Beobachtungen über die Dating-Szene in Berlin. Die Nutzung einer DatingApp ist demzufolge nicht mehr auf das Ziel des Datings fokussiert oder gar auf eine daraus resultierende Beziehung. Sondern der Kontakt, der durch die Nutzung der App geschieht, reicht schon aus. Der andere hat mich in meiner Besonderheit wahrgenommen, mehr an Beziehung, Interaktion und Verbindlichkeit würde mir schon zu nahetreten.

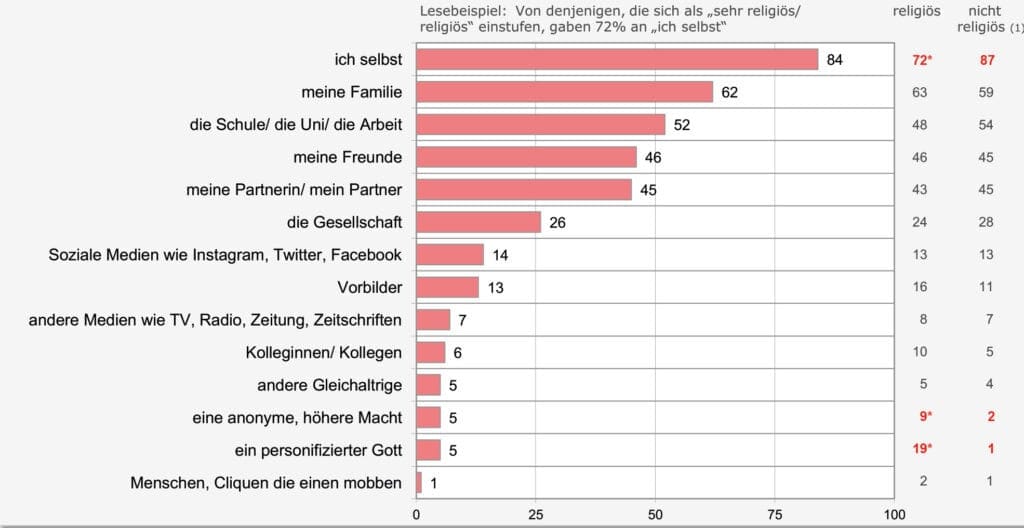

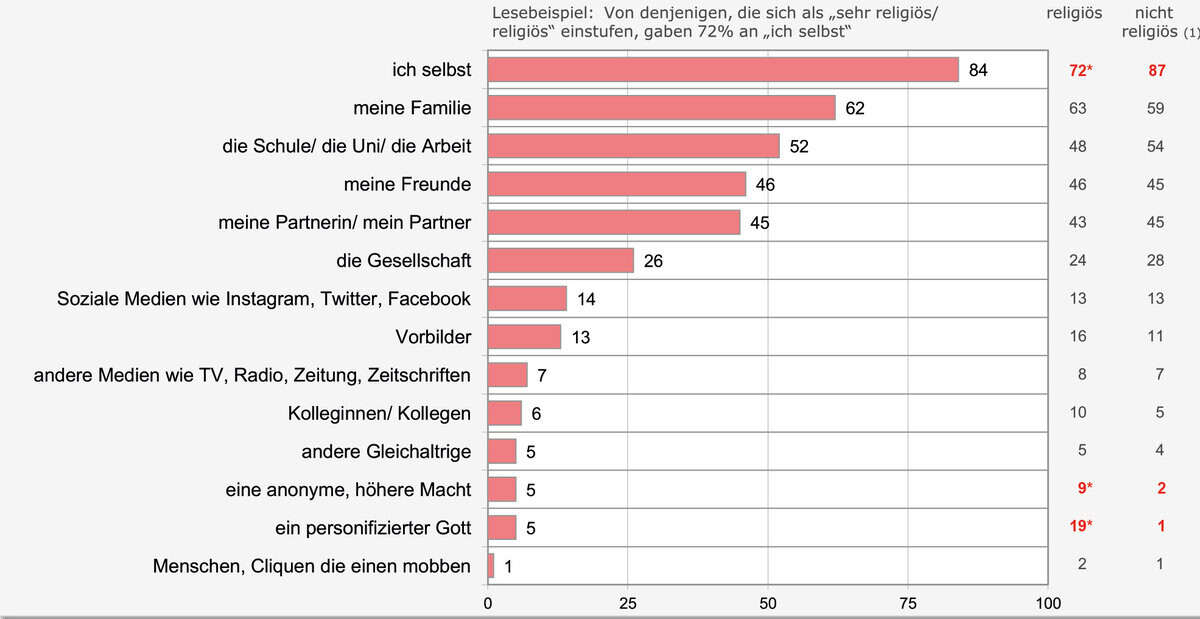

Wenn also Interaktionen für jemanden problematisch sind, dann könnte man von Hyperindividualismus sprechen. Narzissmus dagegen ist ein psychopathologischer Begriff, das liegt eigentlich außerhalb meiner Fachlichkeit. Im Grunde geht es darum, dass ich nicht mehr auf eine positive Wahrnehmung des Gegenübers aus bin, sondern ich mich nur noch an meinem eigenen Selbstbild orientiere. Wenn für mich keine anderen Werte gelten als jene, die ich mir als eigenes Wertegerüst gebaut habe. Die Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts hat diese Entwicklung als Gefahr gesehen. Auf einer mentalen Landkarte über Dinge, die wichtig sind, mussten die Probanden die verschiedenen Dinge bewerten. Den höchsten Wert hat mit 84 Prozent „Ich selbst“ bekommen.

Einen kleinen Unterschied kann man zwischen religiösen Menschen und nicht-religiösen Menschen feststellen, da in der Gruppe der nicht-religiösen Menschen dieser Wert noch höher ist. Die geringste Bewertung hat „Das Göttliche“ bekommen, und zwar unabhängig davon, ob ich einer personalen Gottesvorstellung anhänge oder von einer höheren Macht spreche. Ein transzendentales Gegenüber spielt einfach kaum eine Rolle für junge Menschen. Man kann folglich schon davon sprechen, dass die aktuelle junge Generation sehr individualistisch und selbstbezogen ist, zum Teil möglicherweise auch narzisstisch. Andererseits sehen wir aber bei den Jugendlichen heute auch verstärkt politisches und gesellschaftliches Engagement, das gegen die pauschale Qualifizierung als einer selbstbezogenen Generation spricht.

baugerüst: Ist das nicht eigentlich normal für Jugendliche? Leben junge Menschen nicht schon seit Jahrhunderten so? Oder ist das wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, das zunimmt?

Lämmlin: Ich denke, dass diese Ausprägung auf jeden Fall etwas mit dem Jugendalter zu tun hat und dass diese Form der Selbstorientierung unbedingt notwendig ist für die jugendlichen Identitätsprozesse. Schwierig wird es dann, wenn die Selbstorientierung nicht im Kontakt mit anderen stattfindet, sondern nur noch vor dem Display und mit den virtuellen Idealbildern von Schönheit, Erfolg und Glück in den sozialen Netzwerken. Wenn also keine reale Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen stattfindet.

Wenn ich eine Ausbildung machen oder ein Studium abschließen möchte, dann komme ich um Interaktion mit Prüfer:innen, Anleitenden oder Kolleg:innen gar nicht herum. Die Realität holt mich dann quasi ein. Ich sehe also keine akute Gefahr, dass sich junge Menschen langfristig nur in ihrer eigenen Welt bewegen.

Doch der Individualismus kennzeichnet eben eine bestimmte Phase des Lebens, in der die soziale Interaktion hauptsächlich über das eigene, soziale Nahfeld wahrgenommen wird. Jugendstudien, wie beispielsweise die Shell-Studie oder die SINUS-Jugend- studie, zeigen, dass Familie für quasi alle Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt, sowohl die Familie, aus der sie kommen, als auch die Vorstellung von einer eigenen Familie. Das unterscheidet sie maßgeblich beispielsweise von der Generation der 68er. Eltern haben für viele Jugendliche heute Vorbildcharakter. Auch wichtig ist das enge Freund:innen-Umfeld, weniger die grundsätzliche Peergroup als vielmehr die persönliche Clique.

baugerüst: Wir als Evangelische Jugendarbeit erreichen also Kinder und Jugendliche vor allem über andere Menschen?

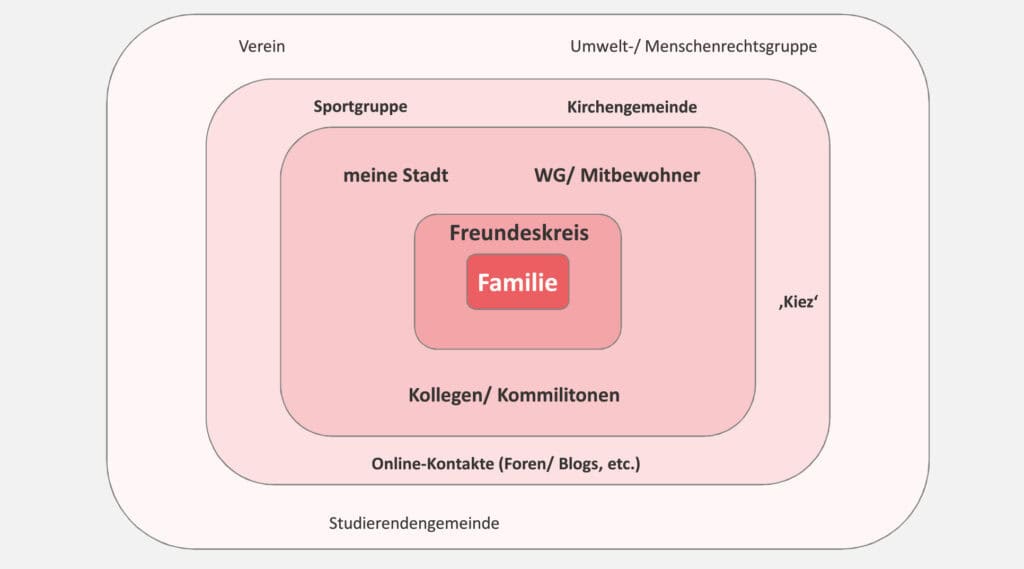

Lämmlin: Das sowieso, aber selbst das ist in einer bestimmten Lebensphase schwierig. Eine Frage der Studie bezog sich auf den eigenen Beziehungskreis. Ganz innen befand sich bei fast allen die Familie, danach dann der Freundeskreis. Danach schließen sich die Wohngemeinschaft und die Kommiliton:innen an. Erst danach folgt auf der Ebene von Vereinen die Studierendengemeinde, sogar noch nach der eigenen Kirchengemeinde vor Ort. Der Zugang zu jungen Menschen erfolgt also nicht individuell, sondern über soziale Kontakte, indem ich über die Erweiterung von Kontaktnetzwerken Menschen einlade und gewinne. Das funktioniert viel besser, als wenn ich tolle Angebote öffentlich bewerbe. Religion funktioniert immer am besten als soziale Praxis, die davon abhängt, dass jemand mich mitnimmt und anleitet.

baugerüst: Wächst nicht aus dieser Generation junger Menschen eine Generation Erwachsener heran, die Individualismus ebenso leben?

Lämmlin: Das ist natürlich eine methodische Begrenzung der Ergebnisse der Studie, wir machen ja keinen Generationenvergleich und wir wollen ja nicht überinterpretieren. In ihrer Orientierung ist diese junge Generation natürlich ein Spiegel ihrer Elterngeneration. Sie übernehmen das Statusbewusstsein und die Individualität, die vor allem die etablierte, neue Mittelklasse lebt. Das sind jene, die es sich leisten können, das Besondere in ihrem Leben als sozialen Maßstab wahrzunehmen. Individualismus ist sicherlich auch milieuabhängig.

baugerüst: Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn sich alle nur noch um sich selbst kümmern und sich nicht mehr für die Meinung der anderen interessieren?

Lämmlin: Ich will es diplomatisch ausdrücken: Natürlich resultieren extreme Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn die Gesellschaft sich zu einer Single- Gesellschaft entwickelt. Es kann zu einer gesellschaftlichen Segregation kommen, in der sich jene zueinander hin orientieren, die in ihrem Habitus ähnlich sind, in der jedoch kein Interesse an einer gesamten Gesellschaft oder an anderen Gruppen besteht. Eine gesamtgesellschaftliche Solidarität wird dadurch schwieriger.

Die „mentale Landkarte“: Wo fühlen sich junge Menschen eingebunden?

(Grafik: SI-Studie „Was mein Leben bestimmt? Ich!“)

Umgekehrt kommt es zu einer stärkeren politischen Polarisierung, da das Thema „Ungleichheit“ völlig unterschiedlich behandelt wird. Nehme ich meine Situation als Privileg und eigene Verantwortung wahr oder mache ich die Politik verantwortlich für meine Situation? Die national-konservative Position stellt ja interessanterweise Gemeinschaftswerte stark in den Vordergrund, die gerade nicht auf Individualismus abzielen. Sie stellt ein Familienbild als wichtig dar, ein Gemeinschaftsbild, allerdings natürlich ein sehr exklusivistisches. Das ist gerade nicht individualistisch im Sinne von Pluralismus. Diese Sichtweise ist äußerst exkludierend.

baugerüst: Vielleicht wird aus dieser Generation von Individualist:innen eine Generation aufgeschlossener Erwachsener, die wissen, wie wichtig es ist, individuell zu leben und die Pluralismus fördern?

Lämmlin: Die ideale Integration wäre eine pluralistische Solidarität, die den jeweils anderen in seinem Anderssein anerkennt und als Teil der gesamtgesellschaftlichen Solidarität ansieht. Pluralismus ist eine Herausforderung, er stellt sich nicht selbstverständlich ein. Anerkennungsverhältnisse unter Pluralistischen Bedingungen herzustellen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, in der wir als evangelische Kirche ebenfalls unseren Auftrag sehen können. Eben weil wir keinen gemeinschaftlichen Einheitsanspruch und eine vorgeordnete Kirche leben, sondern weil Menschen in ihrer unterschiedlichen Art Teil der Kirche sein können. Ich bin kein Gegner des Individualismus-Konzepts. Doch es lässt sich meiner Meinung nach nur in Verbindung mit einer gesamtgesellschaftlichen Solidarität und einer gemeinsamen Freiheit leben.

baugerüst: Was können wir als EJ dazu beitragen, dass diese pluralistische Solidarität Wirklichkeit wird?

Lämmlin: Jugendarbeit ist ein toller Ort für soziales Lernen in Bezug auf Diversität. Das Verschiedensein der Einzelnen ist ein Erlebnisthema in der Jugendarbeit. Wie können wir mit Verschiedenheiten umgehen und Gemeinsamkeiten aufbauen? Was kann ich von den Schwächen des anderen lernen und wie kann ich meine Stärken für ihn einsetzen? Weg von Othering und Vorurteilen hin zu einer gemeinsamen Freiheit über die Grenzen von Religion hinweg.

Du hast Interesse am Thema „Sinnsuche“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 4/23 Sinnsuche und Individualismus.

Titelbild: „Mentale Landkarte“: Wer oder was bestimmt (am meisten) Ihr Leben?

Angabe in Prozent, Basis: n=1.000 (Grafik: SI-Studie „Was mein Leben bestimmt? Ich!“)

Rückmeldungen