„Je weniger Rassismus thematisiert wird, desto wirksamer bleibt er.“

Ein Gespräch mit Migrationsforscher Dr. Paul Mecheril über Rassekonstruktionen, warum immer häufiger über Kultur statt über Rassismus gesprochen wird, über ein Gefühl des „Wir“ gegen die Anderen“ und warum Rassismuskritik wichtig ist.

baugerüst: Wie definieren Sie Rassismus?

Mecheril: Rassismus ist eine Handlungs-, Deutungs- und Empfindungspraxis, die Menschen nach ihrem Erscheinungsbild in Gruppen einteilt und damit Erscheinungsbilder mit Bedeutung versieht. Es ist eine Praxis, die diese Erscheinungsbilder als Hinweise auf „nationale“, „ethno-kulturelle“ Zugehörigkeit und Identität versteht und diese Identitäten als mehr oder weniger stabile, wesenhafte Phänomene bestimmt. Rassismus ist eine Praxis, in der das Eigene vom Nicht-Eigenen geschieden und beide Seiten mit unterschiedlichen Werten belegt werden und die „uns“ höhere Werte (Zivilität, Hochkultur, Rationalität, Körperkontrolle, Zuverlässigkeit, Reinlichkeit, …) zuschreibt, die dem „Nicht-Wir“ nicht in dem Maße zukommen. Mit dieser qualifizierten Wir-Sie-Unterscheidung wird die Schlechterstellung des Nicht-Wir begründet und legitimiert.

baugerüst: In Deutschland hatte man lange Jahre Probleme mit dem Begriff Rassismus. Wie erklären Sie das?

Mecheril: Die Zurückweisung des Rassismusbegriffs im deutschsprachigen Raum muss in engem Zusammenhang mit der Auseinandersetzung „Nachkriegsdeutschlands“ mit dem Nationalsozialismus, der geschichtlichen Tatsache des Dritten Reiches verstanden werden. „Rassismus“ war keine Kategorie der Beschreibung deutscher Gegenwartsrealität, weil diese Beschreibung mit etwas gleichgesetzt wurde, das nicht sein durfte: nämlich die Gegenwart kennzeichnende Kontinuität zum Nationalsozialismus. Der deutschsprachige Diskurs griff bei der Analyse von natio-ethno-kulturellen Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhältnissen bis in die 1990er Jahre vornehmlich auf die Begriffe „Ausländerfeindlichkeit“, „Fremdenfeindlichkeit“ und „Rechtsextremismus“ zurück. Als begriffliche Perspektiven lenken diese Ausdrücke aber eher von dem System des machtvollen Unterscheidens ab, das mit dem Ausdruck „Rassismus“ in den Blick kommt, als dass sie zu seiner Analyse beitragen.

baugerüst: In der Auseinandersetzung mit Rassismus wurde sich lange auf die Vergangenheit bezogen. Seit wann gilt das auch für die Gegenwart?

Mecheril: Seit etwa zwei Jahrzehnten wird das Wissen um Rassismus im deutschsprachigen Raum verstärkt zur Auseinandersetzung auch mit der Gegenwart verwendet. Das hängt damit zusammen, dass die begrifflich-theoretischen Grenzen alternativer Begriffe wie „Fremdenfeindlichkeit“ deutlich geworden und die mit ihnen verbundenen Analysen und Handlungsempfehlungen nur eingeschränkt wirkungsvoll geblieben sind. Außerdem muss der Bezug auf den Rassismusbegriff im deutschsprachigen Raum auch im Zusammenhang dessen verstanden werden, dass durch Internationalisierung und Europäisierung die außerhalb Deutschlands gebräuchliche Analyseperspektive Rassismus verstärkt auch in Deutschland Verwendung findet; nicht erst seit black lives matter und den weltweiten antirassistischen Protesten, seither aber besonders intensiv.

Durch die Umstellung des politischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland auf ein eher republikanisches Staatsbürgerschaftskonzept zu Beginn des 21. Jahrhunderts und auf Grund der erst damit einsetzenden offiziellen Anerkennung der gesellschaftlichen Migrationstatsache hat sich die gesellschaftliche Wirklichkeit in einer nicht zu unterschätzenden Weise gewandelt. Die Konjunktur des Rassismus ist seither durchaus als Einsatz dafür zu verstehen, die völkische Ordnung der Vergangenheit wiederherzustellen, in der migrationsgesellschaftlich Andere als legitim ausbeutbare und zu gebrauchende Arbeitskraft auf Zeit galten. Zugleich ist mit dem veränderten Staatsbürgerschaftskonzept, das nach langen Kämpfen nicht zuletzt migrantischer Akteurinnen errungen worden ist, auch ein gesellschaftlicher Zusammenhang entstanden, in dem immer mehr ganz besonders auch rassistisch diskreditierbare Subjekte diese Realität der Diskreditierung, der Herabwürdigung und Gewalt zum Thema machen. Nicht zuletzt sie schaffen Strukturen, Bündnisse und Räume in Politik, Wissenschaft und Kultur, in denen Rassismus als gewöhnliches Herrschaftsverhältnis kritisch zum Thema werden kann. Das öffentliche Bewusstsein wandelt sich, auch weil rassistisch diskredtierbare Subjekte ihr Wissen um die rassistisch strukturierten gesellschaftlichen Verhältnisse mehr und mehr einbringen und weiterentwickeln, in mikropolitischen wie in öffentlichen Kontexten.

baugerüst: Lange Zeit sprach man von „Ausländerfeindlichkeit“. Was war daran unzutreffend?

Mecheril: Die „Ausländerfeindlichkeit“ richtet sich einerseits nicht gegen alle, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zum Beispiel nicht gegen weiße US-Amerikaner*innen, Briten oder Neuseeländer*innen und die „Ausländerfeindlichkeit“ bezieht sich andererseits auch auf bestimmte Inländer*innen, beispielsweise Schwarze Deutsche, Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen sind und eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Morde von Hanau waren nicht „ausländerfeindlich“. Die Schwierigkeiten, die mit dem Ausdruck „Fremdenfeindlichkeit“ verbunden sind, hängen damit zusammen, dass mit dem Label „Fremdheit“ unterstellt wird, dass die von „Fremdenfeindlichkeit“ negativ Betroffenen „Fremde“ seien und damit letztlich ein rassistisch kodiertes Bild aufgerufen wird. In Hanau aber wurden keine „Fremden“ ermordet.

baugerüst: Man hat oft den Eindruck, dass über „Andere” gesprochen wird.

Mecheril: „Rassismus“ verweist auf eine abwertende Denkungsweise und auf Praktiken der herabwürdigenden Unterscheidung auf der Ebene von Wir-Zuschreibungen, die häufig diffus mit „Volk“, „Nation“, „Herkunft“ oder „kulturelle Identität“ in Zusammenhang gebracht werden. In solchen Unterscheidungspraxen werden „Andere“ bezeichnet. Diese Unterscheidung und Identifikation der „Anderen“ führt komplementär zu einer Selbstbezeichnung: die abwertende „Erkennung“ der Anderen führt zur Selbst-„Erkennung“. Rassistische Zuschreibungen bestätigen und produzieren in mehrwertiger Weise – subtil und in gewisser Unabhängigkeit von den Intentionen der beteiligten Akteure – Verhältnisse der Dominanz zwischen Gruppen. Das Fundament des Rassismus ist ein flexibles, historisch und kontextuell variables System von Erklärungen für die Angemessenheit von „Menschenunterscheidungen“, die an Rassekonstruktionen anschließen. Diese ideologisch-diskursive Sinndeutung und Rechtfertigungspraxis ist in der Lage, die Welt und die Erfahrungen, die Einzelne in ihr machen, in relativ simplen Schemata zu erklären. Rassismus operiert mit dem Code der „Rassen“, wobei „Rasse“ eine nicht zuletzt im Zuge des Kolonialismus in der europäischen Moderne auftauchende Erfindung ist.

baugerüst: Wie wirken Rassekonstruktionen?

Mecheril: In Rassekonstruktionen werden Körper und auch bestimmte kulturelle Symbole („Akzent“, Kopftuch) als Hinweise auf relativ stabile Mentalitäten ausgegeben, die aus kollektiven Zugehörigkeiten resultieren. Hierbei führen die Rassekonstruktionen einen Unterschied zwischen einem natio-ethno-kulturell kodierten „Wir“ und „Nicht-Wir“ ein, wodurch dem „Wir“ eine höhere Stellung eingeräumt wird. Der Körper, die Sprache, die Kleidung der Anderen zeigen vermeintlich ihre natio-ethno-kulturelle Rückständigkeit an. Diese Rückständigkeitskonstruktion ist zumeist eine Defizitunterstellung auf der Ebene von „Geist“ (Ratio, Verstand, Vernünftigkeit), geht einher mit der Unterstellung einer rückständigen Körpernähe (Trieb, Genuss, Unzuverlässigkeit) und ist zugleich Voraussetzung für exotisierende Projektionen („sie bewegen sich so natürlich“). Rassismus ist eine – nicht notwendig absichtliche – Praxis der Selbstaufwertung durch phantasmatische Erfindung der Anderen sowie ihrer Degradierung.

baugerüst: Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine gewisse Ächtung des Rassismus. Was hat sich dadurch verändert?

Die Black Live Matters Bewegung kämpft gegen Rassismus. (Foto: AdobeStock)

Mecheril: Das rassistische Ordnungssystem ist dadurch nicht einfach verschwunden. Vielmehr hat es sich gewandelt. Die rassistische Unterscheidungspraxis bezieht sich neben körperlichen Merkmalen auch auf soziale Kennzeichen. Äußere Merkmale wie Hautfarbe sind nicht die einzigen „Träger“ rassifizierter Bedeutung, auch kulturelle Merkmale (wie religiöse Praktiken und Symbole) dienen der rassistischen Unterscheidung. Da gerade im Diskurs über Migration häufig auf das interkulturelle Paradigma zurückgegriffen wird, ist hier auf die Gefahr der Kulturalisierung sozialer Verhältnisse hinzuweisen. Professionalität in der Migrationsgesellschaft besteht insofern auch in einer deutlichen Zurückhaltung gegenüber dem unbefangenen Gebrauch der Kultur-Kategorie.

baugerüst: Immer häufiger wird auch über Kultur statt über Rasse gesprochen. Man spricht von interkultureller Bildung und Kommunikation. Warum?

Mecheril: Unter den Bedingungen kultureller Pluralität, die die gesellschaftliche Gegenwart kennzeichnen, ist der angemessene Umgang mit kultureller Differenz ein nicht unbedeutendes Bildungsziel. Allerdings nur dann, wenn „kulturelle Differenz“ nicht allein mit „Migrant*innen“ in Verbindung gebracht wird. Dies aber geschieht in Ansätzen, die „interkulturelles Lernen“ oder „interkulturelle Kommunikation“ vermitteln wollen, häufig; aus rassismustheoretischer Perspektive muss dabei auf die Gefahr der Reproduktion des Rassedenkens in der „interkulturell“ etikettierten Praxis hingewiesen werden.

Seit den 1980er Jahren ist beobachtbar, dass „in Diskursen über Einwanderung und Flucht immer häufiger das Wort ‚Kultur‘ und immer weniger das Wort ‚Rasse‘ gebraucht wird“, wie Rudolf Leiprecht schreibt. „Kultur“ sei in vielen Texten zum Äquivalent für „Rasse“ geworden; „Kultur“ sei ein Sprachversteck für „Rasse“. In Anlehnung an Etienne Balibar ist der Vorgang, dass Gruppen definiert, ihnen eine bestimmte „Kultur“ zugeschrieben und eine Hierarchisierung der „Kulturen“ vorgenommen wird, als „kulturalisierender Rassismus“ zu bezeichnen, wie bei Étienne Balibar nachzulesen ist. Rassistische Unterscheidungspraktiken gründen nicht allein auf körperlichen Merkmalen. Auch soziale und kulturelle Aspekte können für rassistische Unterscheidungen genutzt werden. Äußere Merkmale wie Hautfarbe sind nicht die einzigen „Träger“ rassistischer Bedeutungen. Kulturelle Merkmale (wie religiöse Praktiken und Symbole) können ebenfalls der rassistischen Unterscheidung dienen. Die Ungleichbehandlung, die den „Kultur-Rassismus“ kennzeichnet, entfaltet sich nicht mehr mit einem expliziten Bezug auf die Rasse-Kategorie. An die Stelle dieses Konzeptes ist „Kultur“ getreten – ein anderes Wort mit (potenziell!) ähnlichem Gehalt wie „Rasse“.

baugerüst: Grundschulen sind ein wichtiger Ort, um über Rassismus zu sprechen. Was ist Ihnen bei der wissenschaftlichen Analyse von Schulbüchern aufgefallen?

Mecheril: Die migrationspädagogische Analyse von Schulbuchseiten für Grundschulkinder zeigt, wie durch pädagogisch-didaktischen Rückgriff auf bestimmte diskursive Ordnungen und Figuren – etwa die der „christlich-europäischen Kulturgemeinschaft“ – sowohl durch die Darstellung als auch durch die Art und Weise, wie das Thema aufbereitet ist, eine exklusive weiß-christlich adressierte Gruppe als „Wir“ konstruiert wird. Mit Bezug auf den Zusammenhang von Grundschule und Bildung in der Migrationsgesellschaft kann auch vor dem Hintergrund der in Schulbüchern wie in anderen Medien kreisenden natio-ethno-kulturellen Kodierungen von Wir und Nicht-Wir zunächst die Bedeutsamkeit politisch gebildeter Grundschullehrer hervorgehoben werden. Diese erkennen auch im Rahmen einer Art migrationspädagogischen textbook literacy solche zuweilen beiläufigen, zuweilen expliziten Wir- und Nicht-Wir-Konstruktionen und wissen diese, mit zeitgemäßen, republikanischen Zugehörigkeitsverständnissen zu kommentieren. Die Entwicklung politischer Literalität in der Grundschule der Migrationsgesellschaft erfordert zunächst entsprechende politische Literalität auf der Seite der Lehrerinnen, die sie letztlich auch über eine entsprechend gestaltete Lehrerinnenbildung (in allen drei Phasen) erwerben.

baugerüst: Wie kann diese politische Bildung aussehen?

Mecheril: Mit „politischer Bildung“ ist hierbei nicht ausschließlich und auch nicht vorrangig das Wissen um Strukturen und Regeln des gesellschaftlichen Subsystem Politik gemeint. Politische Bildung in Kontexten, die dem Ziel der Demokratie verpflichtet sind, ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, da „Demokratie die einzige Staatsform ist, die erlernt werden muss“, wie Oskar Negt schreibt. Sie stellt eine politische Lebensform dar, die auf entsprechende Lern- und Bildungsprozesse angewiesen ist. Zu politischer Bildung in dem Sinne gehört die Aufklärung über die gesellschaftliche Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit und damit die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Formen transnationaler Migration und globalen Verhältnissen von Ungleichheit, Macht und Herrschaft. Sie stellen bedeutsame Themen politischer Bildung der Gegenwart dar – auch in der Grundschule. Die entsprechende Auseinandersetzung – sei es im Modus der Wissensvermittlung und/oder der Erfahrungsreflexion – wird sich nicht zuletzt auf Themen und Fragen beziehen, die Formen des Rassismus und des Rassedenkens kritisch zum Thema machen (für beispielhafte Materialien siehe etwa Stock/Graupner 2015).

baugerüst: Wie wichtig ist hierbei Rassismuskritik?

Mecheril: Rassismuskritik ist keine „polizeiliche“ Praxis der Überführung rassistischer Subjekte. Viel eher ist Rassismuskritik eine Professionalisierungs-chance für Organisationen und ihre Akteure in demokratischen Kontexten. Es geht im Zuge dieser Professionalisierung (von rassistisch diskreditierbaren wie rassistisch weniger diskreditierbaren Personen) darum, ein Instrumentarium (Terminologie, Wissen, Empfinden) zu entwickeln, mit dem Praktiken, die an rassistische Unterscheidungen anschließen und diese bestärken, erstens erkannt und zweitens geschwächt werden können, sodass sowohl Professionelle wie ihre Gegenüber nicht dermaßen auf diese rassistisch grundierten Unterscheidungen des Deutens, Handelns und Empfindens angewiesen sein müssen.

baugerüst: Muss mehr über Rassismus gesprochen werden?

Mecheril: Die Wirksamkeit von an Rassekonstruktionen anschließende und diese bestärkenden Unterscheidungen kann nur erkannt und gemindert werden, wenn darüber gesprochen wird. Es bedarf einer offenen Reflexion dieser Zusammenhänge in den professionellen Feldern. Denn je weniger Rassismus thematisiert wird, desto wirksamer bleibt er. In diesem Rahmen braucht es unter anderem Wissen, ein institutionelles Monitoring und Formen institutionalisierter Reflexion:

- Wissen: Von besonderer Bedeutung für Professionalität ist das Wissen um Dominanzstrukturen, die auf drei zentralen Ebenen wirksam sein können. Zunächst auf der Ebene der Erfahrungsrealität der Schülerinnen sowie ihrer Familien, zweitens auf der Ebene der Organisation und drittens auf der Ebene der konkreten Interaktion und Beziehung. Entsprechende empirische Studien vermitteln Wissen, das in der Ausbildung, individuell und in Weiterbildungen angeeignet werden kann.

- Institutionelles Monitoring: Installation eines Beobachtungssystems, das systematisch Daten im Hinblick auf die von Organisationen produzierten Ungleichheiten erfasst (etwa: Wie sieht die Notenpraxis an unserer Schule aus? Wie „gelingt“ es uns, Schüler schlechter zu stellen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist? Wie viele rassistisch diskreditierbare Personen arbeiten in Leitungspositionen?) und nach den Mechanismen der Herstellung von Ungleichheit fragt; Institutionalisierung von Orten, an denen Diskriminierungserfahrungen, die in der Schule gemacht werden (von Schülerinnen wie von Lehrern), vertrauensvoll besprochen werden können; Institutionalisierung eines Beschwerdemanagements; Auswertung auch dieser Daten, um etwas über die diskriminierenden Mechanismen der Schule zu lernen und diese zu modifizieren.

- Institutionelle Reflexion: Die kritische Auseinandersetzung mit Denk-, Handlungs- und Empfindungsweisen, die an Rassekonstruktionen anschließen oder diese bestärken, ist nun nicht schlicht die individuelle Aufgabe der einzelnen Lehrerin, sondern bedarf eines institutionalisierten, professionellen (und nicht alltagsweltlich moralistischen) Reflexionsraums. Es geht also um Supervision, kollegiale Beratung, Kasuistik, um organisatorische wie individuelle Routinen und Habitus zum Thema zu machen: Wo und wann schließen Darstellungen, etwa in Schulbüchern und anderen Materialien, pädagogische Praktiken der Beratung, der Diagnose, der Unterstützung, der Vermittlung von Wissen an Typisierungen an, die Rassekonstruktionen bestärken (z. B. „ihre Kultur“, „na ja, mit Migrationshintergrund“, „traditionelle, muslimische Familie“)? Wem nützen diese? Wie sehr sind Muster des Empfindens, der Wahrnehmung, der Kategorisierung von Rassekonstruktionen vermittelt? Unter welchen beruflichen Bedingungen werden sie besonders schnell mobilisiert?

Dr. Paul Mecheril, Jahrgang 1962, hat seit Juni 2019 die Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Migration an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld inne. Zuvor war er als Universitätsprofessor an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie der Universität Innsbruck tätig. Seine Habilitation in Erziehungswissenschaft widmete sich dem Phänomen der (Mehrfach)Zugehörigkeiten in der Migrationsgesellschaft. Er ist Mitglied im Rat für Migration. Das Gespräch wurde von Annika Falk-Claußen (Verantwortliche Redakteurin im „baugerüst“ von 2019 bis 2022) als schriftliches Interview geführt. Dabei wurde auf Passagen aus bereits veröffentlichten Texten des Interviewpartners zurückgegriffen.

Du hast Interesse am Thema „Rassismus“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 2/22 Rassismus.

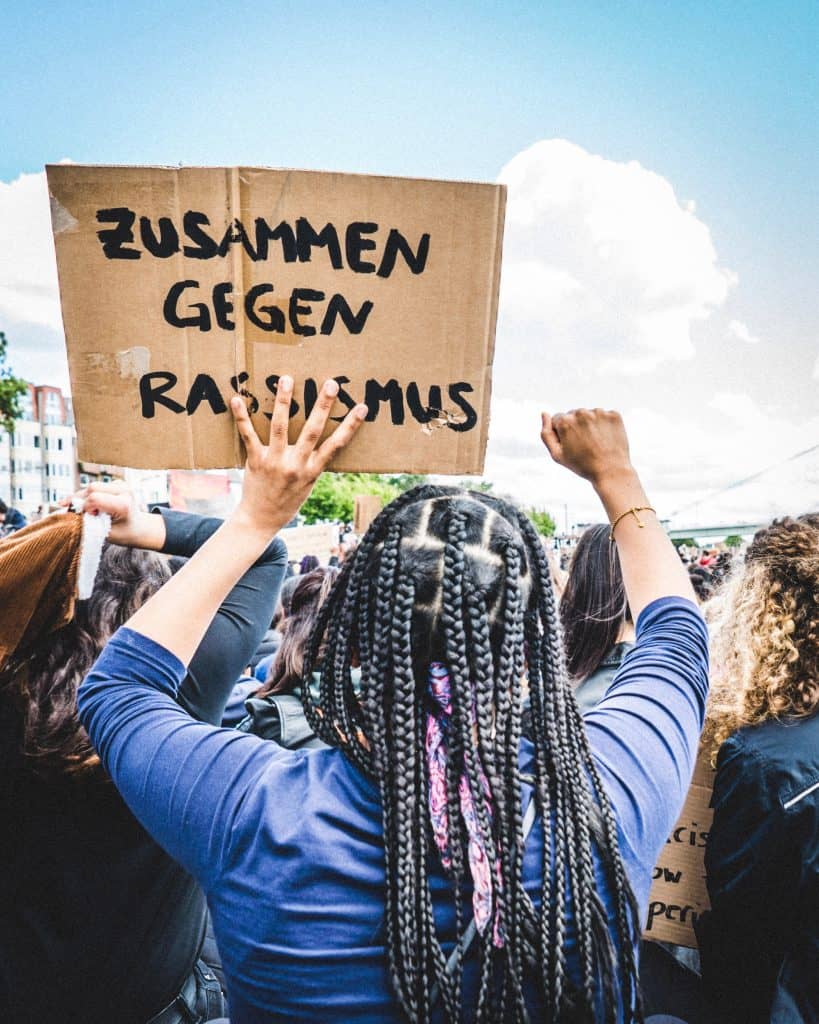

Titelbild: Protest gegen Rassismus (Foto: AdobeStock)

Rückmeldungen