Massenhaft Kircheneintritte von Teenagern…

Lesezeit: 11 Minuten

Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe

Manuela Hees, M.A., ist akademische Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Jugendarbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

Dr. Wolfgang Ilg ist Professor für Gemeindepädagogik (Schwerpunkt Jugendarbeit) an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

… und andere erstaunliche Phänomene der Konfi-Arbeit für die Kirche der Zukunft

Ein Artikel zur „Kirche der Zukunft“ ausgerechnet zu einem der ältesten Angebote aus dem gemeindepädagogischen Feld? Die Konfi-Zeit als Zukunftshoffnung? Das Stirnrunzeln ist nachvollziehbar. Manch eine:r wird vielleicht die eher ernüchternden Erfahrungen des eigenen Konfirmandenunterrichts (wie man ihn damals noch nannte) im Kopf haben, bei dem Auswendiglernen und die „Konfirmandenprüfung“ dafür sorgten, dass sich Kirche pünktlich mit der Religionsmündigkeit als unerfreulich präsentierte. Doch diese Zeiten sind – in den meisten Gemeinden – schon lange vorbei. Die Konfi-Arbeit (wie sie mittlerweile gendergerecht und in Anlehnung an die Jugendarbeit genannt wird) stellt eines der wichtigsten Arbeitsfelder für die Kirche der Zukunft (und die Zukunft der Kirche) dar. Die 3. bundesweite Konfi-Studie bietet überraschende Erkenntnisse zu einem Arbeitsfeld, das aufgrund der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung stärker in den Fokus gerückt ist.

Die Konfirmation als wichtigster Beitrag für die eigene Religiosität

Mit der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) erfragt die Evangelische Kirche in Deutschland seit 1972 alle zehn Jahre die Einstellungen von Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen zu Glaube und Kirche. Gefragt wurde in der aktuellen 6. KMU (erschienen im November 2023, www.kmu.ekd.de) unter anderem wie folgt:

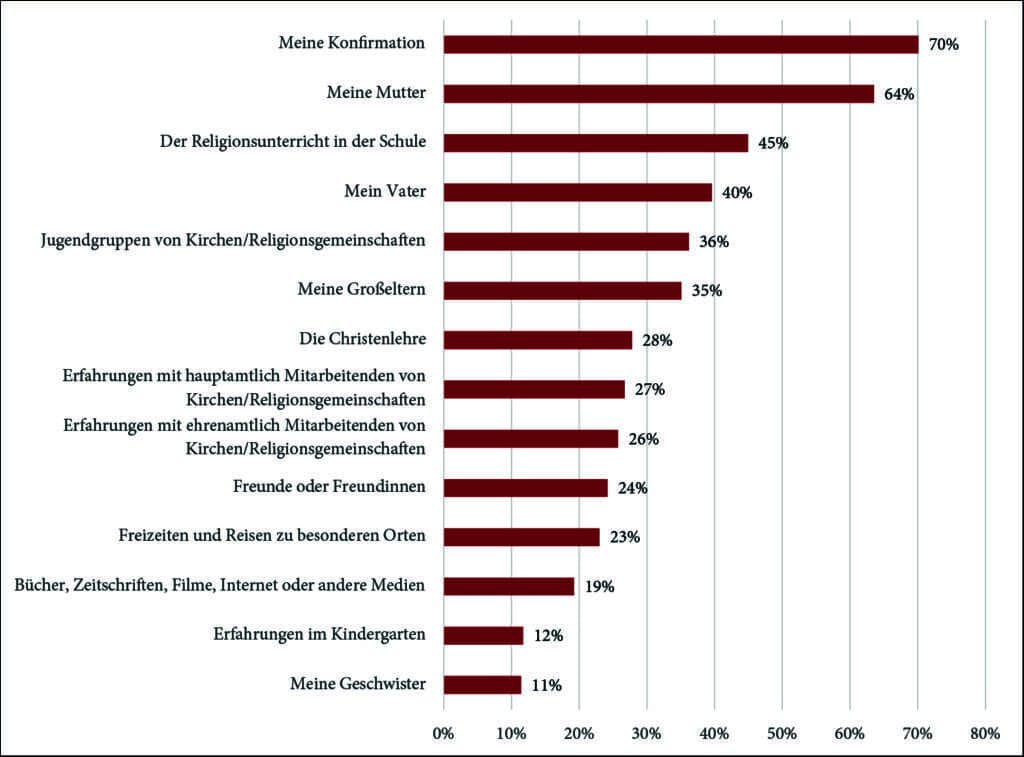

„Oft wird die spätere Einstellung zu religiösen Fragen ja in der Kinder- und Jugendzeit geprägt. Wer hatte damals, in Ihrer Kinder- und Jugendzeit, einen Einfluss darauf, wie sich Ihre spätere Einstellung zu religiösen Fragen dann entwickelt hat?“

Abbildung 1 stellt die Antworten der befragten evangelischen Kirchen- mitglieder ab 14 Jahren dar. Die in früheren Studien noch nicht erfragte Antwortoption „Meine Konfirmation“ nimmt bemerkenswerterweise den wichtigsten Platz in der Rangfolge religiöser Sozialisationsfaktoren ein. Damit haben Konfi-Zeit und Konfirmation in der subjektiven Einschätzung sogar eine höhere Relevanz als die Mutter, der bislang die zentrale Rolle in diesem Feld zugesprochen wurde. Dies gilt nicht nur für jüngere Befragte, sondern über alle befragten Altersgruppen hinweg. Auch die Jugendarbeit wird von mehr als jedem Dritten benannt – obwohl nicht alle Kirchenmitglieder sie erlebt haben.

Abbildung 1: „Wer hatte einen Einfluss darauf, wie sich Ihre spätere Einstellung zu religiösen Fragen entwickelt hat?“

Evangelische Befragte in der 6. KMU (Grafik: Eigene Darstellung)

Waren nach der 5. KMU vor zehn Jahren, die nicht nach der Bedeutung der Konfi-Arbeit und nur mit einer unverständlichen Formulierung nach der Jugendarbeit gefragt hatte, die kirchlichen Debatten noch ganz auf die Idee fixiert, die familiäre Religiosität zu beeinflussen (was weitgehend unmöglich sein dürfte), zeigt sich mit der 6. KMU, dass wesentliche Sozialisationsfelder doch im Rahmen kirchlicher Gestaltungsmöglichkeiten liegen. Die Konfi-Zeit prägt – negativ wie positiv. Wer Kirche der Zukunft gestalten will, sollte daher heute viel in die Bereiche investieren, die einen prägenden Einfluss auf die Zukunft der Kirchenmitglieder hat. Grund genug, die Konfi-Arbeit genauer in den Blick zu nehmen, was mit den Ergebnissen der kürzlich fertig gestellten 3. Konfi-Studie1 nun möglich ist.

Die Konfi-Arbeit in und nach der Corona-Pandemie: Hohe Zufriedenheit

Die aktuelle 3. Konfi-Studie berichtet empirische Daten aus dem Konfi- Jahrgang 2021/22, welcher unter Bedingungen der abklingenden Corona-Pandemie stattfand. Etwa 3.500 Jugendliche, die 2022 konfirmiert wurden, beantworteten Fragebögen zu Beginn ihrer Konfi-Zeit, über 2.500 nochmals kurz vor der Konfirmation. Trotz der hohen Fallzahlen sind die Daten nicht ganz repräsentativ – tendenziell nahmen eher „fitte“ Gemeinden teil, denn viele andere sahen sich inmitten der Corona-Wirren nicht in der Lage, eine Befragung durchzuführen. Die Pandemie führte zu einigen Einschränkungen bei den Arbeitsformen, insbesondere Freizeiten und Konfi-Camps wurden „nur“ von zwei Dritteln der Kirchengemeinden durchgeführt. In immer mehr Gemeinden wird die Konfi-Zeit auf ein Jahr verkürzt, in dem aber eine Fülle verschiedener Arbeitsformen (Unterrichtsstunden, Konfi-Samstage, Ausflüge, Sonderaktionen wie Kirchenübernachtungen und ähnliches) integriert ist.

Aus Sicht der befragten Konfirmand:innen hielten sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Konfi-Zeit in Grenzen. 14 Prozent der Befragten fühlten sich unsicher, ob sie aufgrund der Corona-Situation an der Konfi-Zeit teilnehmen wollen – eine klare Minderheit, die aber in Deutschland signifikant größer ist als in den anderen, an der parallel durchgeführten internationalen Studie beteiligten, Ländern. Die Mitarbeitenden empfanden vor allem die mit dem Pandemiemanagement verbundenen Planungsherausforderungen als belastend. Daher dürfte mancherorts gerade auf Konfi-Camps und Freizeiten verzichtet worden sein.

Konfi-Zeit trotz Corona

Die Resonanz der Konfirmand:innen bestätigt aber eindrücklich, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben, trotz der Hygienebestimmungen eine erlebnisintensive Konfi-Zeit zu gestalten. 86 Prozent sind der Ansicht, die Mitarbeiter:innen hätten ihr Bestes getan, um ihnen eine gute Konfi-Zeit zu ermöglichen. Dazu passt auch das Ergebnis, dass bei den Zufriedenheitsbewertungen am Ende der Konfi-Zeit die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden äußerst positiv beurteilt werden – die Jugendlichen zeigen eine hohe Wertschätzung für deren Engagement, gerade auch in der Pandemie.

Die insgesamt positiven Erfahrungen der Konfi-Zeit ziehen sich durch die gesamte Studie hindurch. Die in den früheren Studien bereits hohe Gesamtzufriedenheit ist noch einmal gestiegen: 84 Prozent der befragten Konfirmand:innen äußerten sich zufrieden mit der Konfi-Zeit insgesamt. Im Vergleich zu den Vorgängeruntersuchungen haben drei Items besonders an Zustimmung gewonnen: 80 Prozent der befragten Jugendlichen geben an, in der Konfi-Zeit viel Spaß gehabt zu haben, 86 Prozent fühlten sich in ihrer Gemeinde willkommen, für 69 Prozent kamen während der Konfi-Zeit ihre Glaubensfragen zur Sprache. Dabei korrelieren die Antworten der Jugendlichen zu Spaßerleben und existenziellem Glaubensbezug hoch signifikant. Beide Aspekte sollten also nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern scheinen sich in gelingender Konfi-Arbeit wechselseitig zu verstärken.

Corona-Pandemie: eine große Herausforderung für die Konfi-Arbeit

Ein Gesamtfazit zu den Erkenntnissen der 3. bundesweiten Studie lässt sich so fassen: Die Corona- Pandemie stellte die Konfi-Arbeit vor eine der massivsten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Die in der Studie befragten Gemeinden fanden Wege, trotz der Pandemie- Einschränkungen Möglichkeiten des Gemeinschaftserlebens anzubieten. Der Anteil der Konfirmierten unter den evangelischen 14-Jährigen zeigt mit 79,6 Prozent im Jahr 2022 eine zwar rückläufige, aber nach wie vor sehr hohe Quote. Die Konfi-Arbeit hat sich in der Corona-Zeit als krisenfest erwiesen.

Nicht-getaufte Konfirmand:innen – ein Anlass zum Staunen

Die Konfi-Zeit ist nicht nur für Kirchenmitglieder eine ganz besondere Zeit – sie ist erstaunlicherweise zugleich das mit Abstand größte offene Tor zur Kirche. Hier ist nämlich jedes Jahr der massenhafte Kircheneintritt von Teenagern zu beobachten. Was wie Science-Fiction klingt, ist weit verbreitet – man hat sich allerdings so daran gewöhnt, dass das Staunen über dieses Phänomen verloren ging. Die Rede ist hier von den jährlich gut 8.000 Jugendlichen, die sich bundesweit während der Konfi-Zeit taufen lassen. Das sind mehr Taufen als jedes Jahr in allen Altersbereichen danach verzeichnet werden! Pointiert formu- liert: Die Konfirmation ist die größte missionarische Aktivität der Kirche, zumindest wenn man dies an der Zahl der Taufen festmacht.

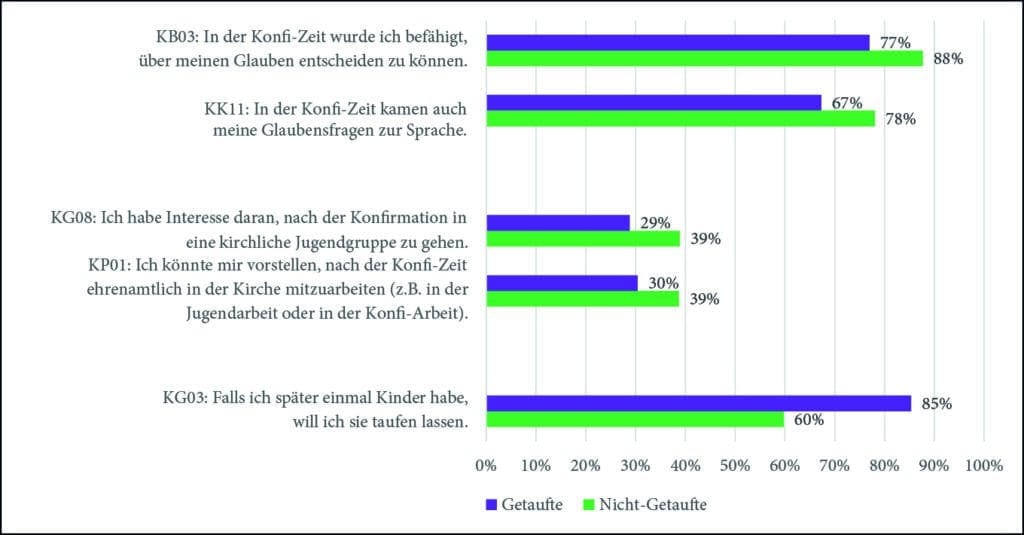

In der 3. Konfi-Studie haben wir diese Gruppe genauer analysiert – und dabei Erstaunliches festgestellt. Für die nicht-getauften Konfirmand:innen spielen konventionelle Motive („Weil das in meiner Familie schon immer so war“) oder die Motivation, am Ende Geld oder Geschenke zu erhalten, eine noch geringere Rolle als bei den bereits getauften Konfirmand:innen. Vielmehr sagen zwei Drittel der nicht-Getauften, dass sie in der Konfi-Zeit mehr über Gott und den Glauben erfahren wollen. Auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen in der Konfi-Zeit unterscheidet sich diese Gruppe von denen, die bereits als Kind getauft wurden. Wie die 2. Abbildung zeigt, berichten die anfangs nicht-Getauften deutlich stärker darüber, dass sie befähigt wurden, über ihren Glauben zu entscheiden; auch ihre Glaubensfragen kamen zur Sprache.

Abbildung 2: „Wie unterscheiden sich die Erfahrungen und Auswirkungen der Konfi-Zeit von getauften und nicht-getauften Konfirmand:innen?“ (3. Konfi-Studie „Konfi-Arbeit in und nach der Corona-Pandemie“ (Grafik: Eigene Darstellung)

Besonders verblüffend: Das Interesse, weiterhin Angebote der Kirche wahrzunehmen und mitzugestalten, ist bei den anfangs Nicht-Getauften deutlich größer: 39 Prozent (im Vergleich zu 29 Prozent bei den als Kind Getauften) äußern ihr Interesse an der Teilnahme bei einer kirchlichen Jugendgruppe, und ganz ähnlich ist es mit der Engagementbereitschaft. Eigene Kinder einmal taufen zu lassen, leuchtet ihnen jedoch deutlich weniger ein als denen, die selbst als Kind getauft wurden.

Problemzone Nach-Konfi-Zeit – eine Zeit automatischer Distanzierung?

Wie entwickelt sich nun die Haltung zu Glaube und Kirche nach der Kon- firmation weiter? Hierzu konnten wir im Anschluss an die 2. Konfi-Studie eine methodisch nur selten umsetz- bare Erhebung durchführen: Eine echte Längsschnittstudie, bei der 269 junge Menschen, die 2013 konfirmiert worden waren, insgesamt fünf Mal Auskunft zu ihren Einstellungen gaben: Im Alter von 13, 14, 16, 18 und 21 Jahren.2

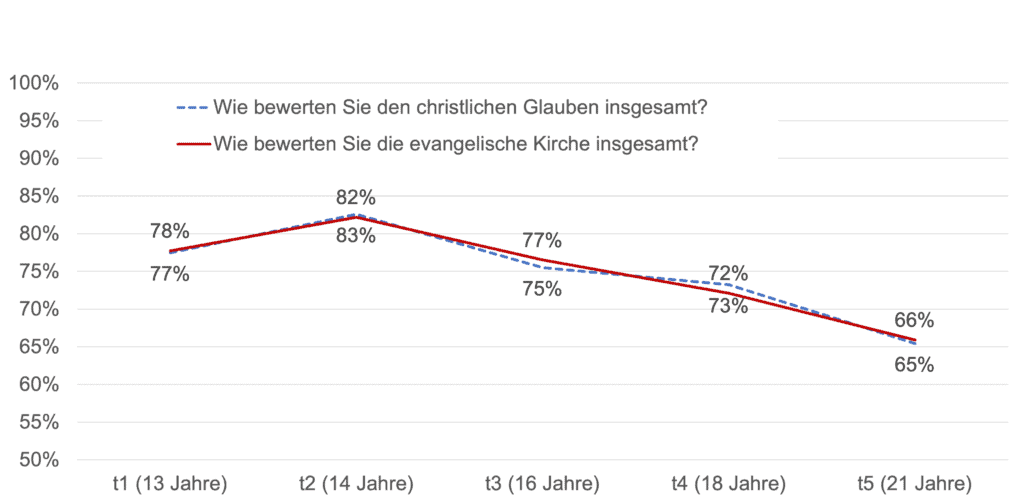

„Konfi-Boost“: die Steigerung der positiven Grundhaltung zu Glaube und Kirche während der Konfi-Zeit

Zwar handelt es sich dabei um tendenziell eher kirchenverbundene Jugendliche (daher liegen die Antworten auf einem hohen Niveau), die in Abbildung 3 sichtbare Tendenz dürfte jedoch verallgemeinerbar sein: In der Altersspanne zwischen 14 und 21 nimmt die Verbindung zum christlichen Glauben und zur evangelischen Kirche kontinuierlich ab – wobei beide Linien bezeichnenderweise fast parallel verlaufen. Lediglich in einem Zeitraum wird die Grundhaltung positiver: während der Konfi-Zeit, also zwischen 13 und 14. Wir nannten das den „Konfi-Boost“.

Abbildung 3: „Wie entwickelt sich die Haltung zu Glaube und Kirche nach der Konfirmation weiter?“ (PostKonf- Längsschnittstudie „Automatische Distanzierung? Transformationen im Kirchenverhältnis konfirmierter Jugendlicher im Übergang zum Erwachsenenalter.“ (Grafik: Eigene Darstellung))

Ausblick: Die Konfi-Zeit als Schlüsselfeld kirchlicher Arbeit

Die Daten der Konfi-Studien zeigen, dass für die meisten Konfis ihre Konfi-Zeit als eine positive Erfahrung mit Kirche im Gedächtnis bleibt. Dazu tragen die intensiven Gemeinschaftserfahrungen vor Ort bei. Insbesondere Freizeiten und Konfi-Camps spielen dabei eine wichtige Rolle – die Daten der 3. Studie belegen diesen Zusammenhang. Die Konfi-Arbeit ist für fast alle Evangelischen die intensivste Erfahrung mit Kirche während ihres gesamten Lebens.

Trotzdem geht die Verbindung zu Glaube und Kirche nach dieser Zeit zurück. Gute Übergänge von der Konfi-Arbeit in die Jugendarbeit bleiben eine Herausforderung, für die bislang in der Breite noch zu wenig Antworten gefunden werden – auch wenn es durchaus erfolgreiche Ansätze gibt, insbesondere beim Übergang in die Konfi-Teamer-Arbeit. Ideen für neue Ansätze in der Konfi-Zeit ließen sich durchaus entwickeln. Als im März 2024 die Ergebnisse der 3. Konfi-Studie in der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vorgestellt wurden, wiesen wir auf ein Problemfeld hin und machten einen provokanten Vorschlag.

Zahl der Gottesdienste am Sonntag reduzieren, Zeit und Geld für Anderes schaffen

Das Problemfeld: Reguläre Gottesdienste am Sonntagmorgen erreichen fast nirgends mehr Menschen außerhalb der Kerngemeinde, und für die meisten Nachkonfirmand:innen ist der Sonntagsgottesdienst keine ernsthafte Option (auch dann nicht, wenn sie in ihrer Konfi-Zeit die oftmals verpflichtenden Gottesdienst- besuche absolviert haben). Der Vorschlag: Wie wäre es denn, die Zahl der „normalen Sonntagsgottesdienste“ deutlich zu reduzieren, um die chronisch überfüllten Zeitbudgets der Hauptamtlichen und die Finanzlage der Gemeinden zu entlasten. Mit den frei werdenden zeitlichen und finan- ziellen Ressourcen könnten Angebote initiiert werden, die auf Begegnungen mit stärker distanzierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zielen.

Goldige Konfirmation

Mit dem finanziellen und zeitlichen Aufwand eines einzigen entfallenden Gottesdienstes ließe sich beispielsweise jedes Jahr eine „goldige Konfirmation“ durchführen (angelehnt an die goldene Konfirmation nach 50 Jahren, aber ein kleines bisschen früher): Die jungen Erwachsenen, die vor fünf Jahren konfirmiert wurden, werden von der Kirchengemeinde zu einem Pizzaessen eingeladen (man vergleiche einmal die Rechnung für 15 Pizzen beim Italiener mit den Kosten für das Heizen eines Kirchenraums am Sonntagvormittag). In geselliger Runde werden anhand von Fotos wehmütige Erinnerungen an die gemeinsame Konfi-Freizeit wach. Eine Austauschrunde schließt sich an, welche Rolle der Glaube heute spielt – und was die Kirchengemeinde für diese jungen Menschen tun könnte. Klingt wie aus einem Märchenbuch für Kirchenträumer?

Eigentlich spricht nichts dagegen, die Idee umzusetzen. Man müsste sich nur trauen, das normale Gottesdienstangebot stärker übergemeindlich zu konzipieren – und bereit sein, Formate auszuprobieren, mit denen tatsächlich die Begegnung mit jungen Menschen gelingt.

Die Konfi-Zeit ist schon jetzt ein Schlüsselfeld kirchlicher Arbeit und der einzige echte Zugangspunkt für neue Mitglieder außerhalb des Kleinkindalters. Mit guten Ideen für gemeinsame Aktionen mit der Jugendarbeit und Anschlussprojekte, die in die Jugendarbeit hineinführen, würden die positiven Konfi-Effekte nachhaltiger verankert werden. Das könnte dazu beitragen, dass junge Menschen den Glauben über die Intensiverfahrung der Konfi-Zeit hinaus wertschätzen und ihrer Kirche treu bleiben.

Du hast Interesse am Thema „Kirche der Zukunft und Zukunft der Kirche“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe.

Titelfoto: Jugendliche beim Konficamp (Lorenz Grünwald)

Literatur

- 1 Simojoki, Henrik / Ilg, Wolfgang / Hees, Manuela (in Verbindung mit Thomas Böhme und Birgit Sendler-Koschel) (2024): Konfi- Arbeit in und nach der Corona-Pandemie. Empirische Befunde und Impulse für die Qualitätsentwicklung aus der dritten bundesweiten Studie. Reihe Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten Band 13. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (Die internationale Studie unter dem Titel „Developing Confirmation Work in Europe“ wird wenige Monate nach dem Erscheinen des deutschen Buchs veröffentlicht. Ab Sommer 2024 zum kostenfreien Download unter www.konfirmandenarbeit.eu

- 2 Simojoki, Henrik / Ilg, Wolfgang (2022): Automatische Distanzierung? Transformationen im Kirchenverhältnis konfirmierter Jugendlicher im Übergang zum Erwachsenenalter. Ergebnisse der PostKonf-Längsschnittstudie. in: Pastoraltheologie 111 (4), 146-169.

Rückmeldungen