Nicht Sinn machen, sondern Sinn haben

Von der Einheit von Gott und Sinn

Lesezeit: 17 Minuten

Ausgabe 4/23 Sinnsuche und Individualismus

Matthias Braun ist Stadtjugendpfarrer in Mainz. Die gegenseitige Anregung der kirchlichen Sprache mit der säkularen Sprache der Jugendlichen ist für ihn die theologische Hauptherausforderung in der Jugendarbeit.

Sinnkonstruktionen 2020 – 2022

Nach einem verborgenen oder tiefergehenden Sinn zu suchen ist ein menschliches Grundbedürfnis.1 Sinn garantiert, oder hilft wenigstens dabei, Erfahrungszusammenhänge zu erkennen und auszuhalten. Denn ohne Zusammenhänge ist manchmal nur schwer auszuhalten, was geschieht. Beginnen möchte ich daher mit einem Gesprächsauszug. Ich habe das Gespräch mit einer Frau Anfang 2023 geführt – Corona war in unseren Breiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht so erledigt wie heute. Und die drei Jahre davor brachen sich quasi summierend kommunikativ Bahn.

„Alle reden immer davon, dass die Welt ein Überbevölkerungsproblem hat. Vielleicht das Abstandhalten genau das Falsche. Dann wären wir jetzt weniger.“

Auf den ersten Blick scheint der beschriebene Sinnzusammenhang stichhaltig: Die Überbevölkerung wäre durch das Virus zweckgemäß verringert worden. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich aber durchaus Probleme: Im Umkehrschluss des Gesagten wird der globalen Krankheit beziehungsweise der Natur als Auslöserin ein Bewusstsein oder bewusstes Handeln unterstellt. Die Natur hat zur Eindämmung der Menge Mensch ein Virus in Umlauf gebracht. Das wiederum verändert die Krankheit: Sie wird von einer Krankheit zu einer Strafe oder zu einer Buße. Sie bekommt einen transzendenten Cha- rakter. Ja, sie droht in den Bereich göttlichen Handelns abzugleiten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Diskussion, ob Corona denn nun eine Strafe Gottes sei oder nicht. Die Krankheit ist dann nicht mehr nur Krankheit.2

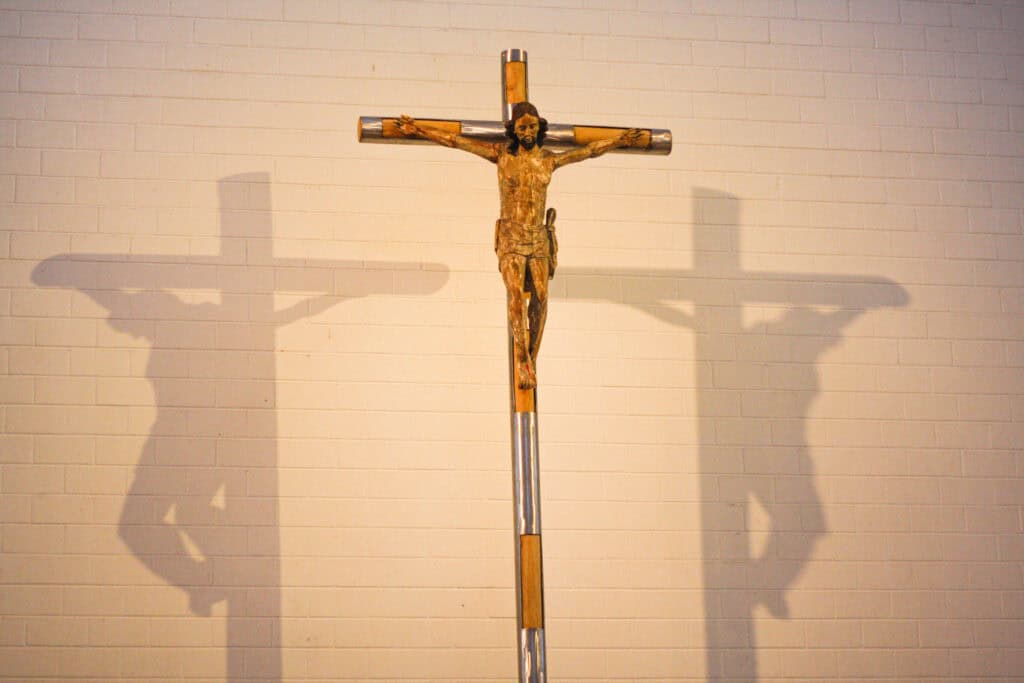

Sinnkonstruktion hilft, mit Kontingenzerfahrungen umzugehen

Wenn wir versuchen, der Corona-Pandemie einen tieferen Sinn zu geben, wird die Krankheit mehr als nur Krankheit. (Foto: Arnica Mühlendyck)

Zum anderen greift die oben beschriebene Sinnkonstruktion mit dem Begriff der „Überbevölkerung“ auf ein Wortfeld zurück, das seit seiner Entstehung Ende des 18. Jahrhunderts3 immer wieder heftig kritisiert wird, weil es eine rein westlich-industrialisierte Perspektive beschreibe. Reiche beziehungsweise etablierte Gesellschaften könnten damit ohne Not die Verantwortung für was auch immer (derzeit wohl für den Klimawandel) den armen Nationen zuschieben, die doch vor allem unter den Veränderungen zu leiden haben, die die Industriestaaten verursachen und längst verursacht haben.

Im Gespräch sind wir beide damit auseinandergegangen, dass die angebotene Deutung doch wohl unterkomplex sei und noch dazu zynisch, weil sie die Deutung der Gesunden ist und überdies andere Krankheitserlebnisse wie Long Covid nivelliere. Die Deutung der Sinnkonstruktion als nicht sinnvoll hat danach keinen Kontaktabbruch bewirkt.

Diese lange Vorrede soll vor allem eines zeigen: Sinnkonstruktionen helfen, mit Kontingenzerfahrungen umzugehen. Kontingenz bedeutet, dass etwas geschieht oder widerfährt, was nicht notwendig ist. Die Coronapandemie, die wir jetzt thematisch verlassen wollen, ereignete sich nichtnotwendig. Sie mag aus bestimmten Gründen ausgebrochen sein, aber nicht mit einem tieferen Sinn versehen. Ähnlich wie die Pest oder die Spanische Grippe war die Pandemie an sich sinnlos und hat in unzähligen Einzelgeschichten verdeutlicht, wie leicht der Mensch hilflos wird.

Es deutet sich im Nachdenken über Sinn auch an: Sinnerfahrungen finden immer kontextuell statt, aus Sicht der konstruierenden Person. Und sie dient der Selbsterhaltung in einer fragilen Existenz. Sinnkonstruktionen können sich damit erheblich voneinander unterscheiden. Eine individuelle Sinn erfahrung sollte also in ihren praktischen Konsequenzen immer im Dialog mit betroffenen Menschen auf soziale, demokratische und globale Tragfähigkeit hin überprüft werden.4 Diese Erkenntnis führt uns zu einer zentralen Kommunikationsgeschichte der Bibel, für die Frage nach Sinn, Sinnlosigkeit und Sinndeutung.

Von der Akzeptanz des Sinnlosen

Aus einer christlichen Perspektive heraus erscheint es vielleicht zunächst ungewöhnlich, von der Akzeptanz des Sinnlosen zu sprechen. Es gehört zu den biblischen bis in unseren heutigen sprichwörtlichen Gebrauch vermittelten Glaubenserfahrungen und -wahrheiten, dass alles, was kommt, von Gott kommt; und sei es auf den ersten Blick noch so nicht-notwendig (Hiob 1, 21: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt). Die Akzeptanz, also die Annahme und das Annehmen dieser Wahrheit, wird in der biblischen Überzeugung sogar zum Zeichen für Gottvertrauen und Glaubenstreue.

Das alttestamentliche Buch Hiob ist für die Frage nach dem Sinn und nach Gott aber auch über Kapitel 1 hinausgehend von Belang: Hiob wird im weiteren Verlauf der Erzählung von vier Freunden besucht, die ihm traditionelle Sinnkonstruktionen zur Deutung seiner Leidenserfahrung anbieten: Leid als Erziehungsmaßnahme Gottes, Leid als Hinweis auf zu sühnende Schuld, Leid als Konsequenz. Jede einzelne dieser Sinnkonstruktionen verwirft Hiob als nicht tröstlich und nicht hilfreich.5 Hiob wendet sich gegen die menschlichen Sinnkonstruktionen immer wieder im Ton der (An)Klage an Gott. Gott selbst soll sich rechtfertigen und erklären, warum Hiob leide.

Darf der Mensch nach dem tieferen Sinn von Erfahrung suchen?

Den Höhepunkt dieser Anklage bilden auf literarischer Ebene die Antworten Gottes ab Kapitel 38: Der Mensch sei aufgrund seiner Begrenztheit gar nicht berechtigt, nach dem tieferen Sinn seiner Erfahrungen zu suchen. Diese zweifellos von Menschen geschriebene und damit als Sinnkonstruktion enttarnte Gottesrede geht für die Lebensdeutung des Einzelnen aber an einer bestimmten Stelle über die traditionellen Deutungsangebote der Freunde Hiobs hinaus. Die Gottesrede ringt der Leidenserfahrung keinen direkten Sinn ab; und macht gerade dadurch Leid nicht zu etwas anderem als es ist: ein Nicht-gut.

Gleichzeitig erhält die Gottesrede der negativen Lebenserfahrung damit das Rätselhafte, das Nichtgreifbare, den Moment des Ausgeliefertseins. Gerade darin kann sich die Rede von der Kontingenz als tröstlich erweisen: Wenn sie als Widerfahrnis, als ungewolltes Erlebnis ernst genommen wird, ohne gleich mit Sinn beschwert zu werden. Die Nähe zur Akzeptanz als Beginn von Resilienz und mentaler Gesundheit ist augenfällig. Neuanfang kann gerade dort beginnen, wo das aktuell Erlebte angenommen wird. Annahme ermöglicht Umgang mit den Phänomenen. Zu sagen, etwas ist sinnlos, kann sinnhaft sein (also der Erfahrung eine Oberfläche schaffen, an der neuer Sinn haften bleiben kann), ohne gleich zu behaupten, es sei sinnvoll (und damit eine glatte Oberfläche ohne Haftpunkte zu generieren).6

Für Hiob endet seine Akzeptanz märchenhaft. Er wird um ein vielfaches reicher als er vorher war, seine Kinder werden noch schöner als die, die er hatte und so weiter. Das ist natürlich ein literarischer Trost, der für das Leben keine Erwartungshaltung auslösen sollte. Aber auf einer übertragenen Ebene macht die Geschichte doch deutlich: Die Vertröstungen der Freunde, dass Hiobs Leiden mehr sei als es scheint (Erziehung oder Strafe), führt zum Ende des Gesprächs. Nur die eigenverantwortete Akzeptanz seiner Lage durch Hiob selbst bringt eine neue, heilsame Gottesbegegnung.7 Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und deren persönlichen Leidenserfahrungen sollten Verantwortliche in der Kinder- und Jugendarbeit daher nicht zu schnell in eine vertröstende Freundesrolle wechseln.

Die Fragwürdigkeit der Sinnlosigkeit

Wie oben schon erwähnt, ist es aus christlicher Perspektive mindestens ungewöhnlich, von dem Sinnlosen zu sprechen und zu schreiben. Der Glaube an einen guten Schöpfer, der seine Schöpfung zur Liebe bestimmt hat8, schließt zunächst einmal aus, dass es das Sinnlose an sich überhaupt gibt. Gleichzeitig schließt das natürlich nicht aus, dass im Leben eines Menschen Widerfahrnisse als sinnlos erlebt oder Absichten aufgrund schlechter Erfolgschancen als sinnlos bewertet werden.

Sinnfrage als entscheidende religiöse Frage der Gegenwart

Die Frage nach dem Sinn, dem Unsinn und der Sinnlosigkeit menschlichen Handelns erwächst also aus den konkreten Lebenserfahrungen, je und je vorhandenen Kompetenzen und auch religiösen Deutungsfolien. Es ist dem evangelischen Theologen Paul Tillich zu verdanken, den Begriff des Sinns für die reformatorische Theologie in Anwendung gebracht zu haben.9 In seiner Theologie definiert er die Sinnfrage als die entscheidende religiöse Frage der Gegenwart. Es wird nicht mehr wie bei Luther gefragt: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“, sondern „Wie bekomme ich einen sinnvollen Gott?“

Der spezifische historische Hintergrund seines Denkens ist die Erfahrung zweier Weltkriege mit allen Sinn und Verstand übersteigenden Opferzahlen. Die auch angesichts atomarer Bedrohung neu aufsteigende Ausgangsfrage ist laut Tillich: „Wieso ist überhaupt etwas und nicht Nichts?“ Es darf gefragt werden, ob diese Frage heute noch die richtigen Worte nutzt – aber Naturerfahrungen auf Freizeiten, Tierbegegnungen bei Ferienbetreuungen oder das Fragen der Jugendlichen nach dem eigenen Älterwerden sind nah dran an dieser schöpfungs- theologischen Frage nach dem Leben und seinen Wundern selbst.

Wie aus dem Gesagten unschwer zu erkennen ist: Die Frage nach dem Sinn ist eng verbunden mit der Frage nach Gott als Schöpfer und der eigenen Geschaffenheit. Und in der Tradition des liberalen Theologen F.D.E. Schleiermacher gibt sich die eigene Geschöpflichkeit Ausdruck in dem Gefühl schlechthinnig, also vollständig abhängig zu sein. Was mich leben lässt, liegt immer außer mir. Und damit sind nicht nur meine Eltern gemeint, sondern auch deren Zusammentreffen, das Zusammen- treffen derer Eltern und so fort. Bis zu der Erkenntnis, dass es einen tiefliegenden Sinngaranten geben muss, der eben diese meine Existenz so gewollt hat.10

Folgerichtig nennt Tillich Gott auch den „Sinngrund“ der Existenz. Dabei ringt Tillich anschließend damit, wie Menschen sich diesen Sinngrund erschließen können. Seine Antwort – und das mag eine Glaubensthese sein: Wir sind in unserer Existenz nie ganz vom Sinngrund, also von Gott, getrennt. Und vielleicht sind wir im Nachdenken über diesen Satz gut beraten, ihn als Glaubenswahrheit gelten zu lassen; immerhin denken und glauben wir den christlichen Gott als einen Gott, der Beziehung schafft, Beziehungen lebt und mit sich selbst als Vater, Sohn und Heiligem Geist in Beziehung ist.

Die Frage: „Warum ist etwas und nicht Nichts?“ ist hier beispielhaft zu denken. Jede Sinnfrage ist ein Echo dieser Frage: Warum bin ich krank? Warum ist mein*e Freund*in mir fremd geworden? Warum habe ich Ängste? Weitere Beispiele sind Legion. Die Antwort führt aus christlich-theologischer Perspektive immer zum Sinngrund, welcher Gott ist. Die Sinnlosigkeit ist also würdig, befragt zu werden – ist im Wortsinn fragwürdig – und damit Zugang zu Gott, welcher der Sinn ist.

Jede Frage ist ein Echo der Frage „Warum ist etwas und nicht Nichts?”

Mit Ostern im Rücken hat Sinnlosigkeit nie das letzte Wort, weil wir auf Auferstehung und Neuanfang hoffen dürfen. (Foto: Arnica Mühlendyck)

Diesen Aspekt weiter in Bezug auf Karfreitag und Ostern, auf Kreuz und Auferstehung auslegend beschreibt Tillich jede Sinnerfahrung als Osterereignis. Wo Versöhnung geschieht, Zuversicht geschöpft und Zukunft angepackt wird, geschieht im Sinne des Sinns Auferstehung ins Leben. Es bleibt von daher eine dauernde Aufgabe für kirchliches Handeln, den Begriff des Sinns nicht losgelöst von der Geschichte Jesu Christi zu denken.

Ein Gott, der nur noch Sinn wäre und damit rational erschließbar, würde seine Göttlichkeit verlieren, seine Rätselhaftigkeit, seine Nichtgreifbarkeit, den Moment, ihm ausgeliefert zu sein. Karfreitag und Ostern als zentrale Punkte der Geschichte Gottes auf der Erde, beinhalten einen Überschuss an Leid und Erlösung, der weit jenseits menschlichen Sinns liegt und doch nicht unsinnig ist. Für eine kurze Problemanzeige sei hier Zeit: Sinnlosigkeit wie oben beschrieben als Ausgangsfrage zu Gott zu verstehen, ist selbst nur wieder Sinnkonstruktion. Es gehört aber zu den Wundern des Christentums, dass Sinnlosigkeit nur unter dem Aspekt ihres Überwundenseins verstanden werden kann. Deshalb lädt die Erfahrung des Sinnlosen immer dazu ein, Sinn zu konstruieren, zu suchen und zu finden. Mit Ostern im Rücken hat Sinnlosigkeit nie das letzte Wort, wo auf Auferstehung, Neuanfang gehofft wird. Das widerspricht aber nicht der Akzeptanz von Leid, als wäre immer nur Karfreitag.

Alltagstheologie und der Umgang mit Fragwürdigem

Wenn das Auffinden von Sinn als dem Gefühl

- eine Situation meistern zu können,

- einen Neuanfang wagen zu dürfen

- Teil eines größeren Zusammenhangs zu sein,11

eine Glaubenserfahrung mit Gott ist, wie es hier vorausgesetzt wird, dann bedarf es in der Arbeit mit (jugendlichen) Menschen einer radikalen Bereitschaft, Kontingenzerfahrungen Raum zu geben. Und zwar in einer Haltung, dass die Erfahrung der Sinnlosigkeit überwunden werden kann, weil sie bei Gott (dem Sinngrund) schon überwunden, mindestens jedoch aufgehoben, ist.

Mit dem Begriff der Alltagstheologie oder der gelebten Theologie taucht in neuer Zeit12 ein Wort auf, das formuliert, dass es jenseits der Kanzel und der universitären Theologie Subjekte gibt, die Theologie treiben. Nichtprofessionell im theologisch-pädagogischen Bereich agierende Menschen, die Aussagen über Gott treffen und so für sich selbst tragfähige Glaubensaussagen formulieren. Diese sind nicht immer direkt mit geprägter Sprache aus der theologisch-pädagogischen Ausbildung deckungsgleich, aber anschlussfähig. Auch hier sei mit einem Beispiel illustriert, was das meint. Eine junge Frau von 20 Jahren hat an einem Jugendverbandsabend formuliert: „Gott ist ein Puzzle, das gepuzzelt werden will. Nur wenn mehrere mitpuzzeln sieht man einen Bildausschnitt.“

Wenn man bedenkt, dass Gott einer in Dreien ist, dann ist die Formulierung, er sei ein Puzzle, bei aller Verständlichkeit sehr kleinteilig. Im Laufe des Abends hat sich gezeigt: Die Familie der Jugendlichen lebt weit verstreut in der Republik, sie selbst ist nach ihrem Umzug in die Universitätsstadt aus ihren gemeindlichen und verbandlichen Bezügen gefallen. Die Erfahrung der Zusammengehörigkeit wird kontrastiert durch ein bestehendes Gefühl der Vereinzelung. Ihre theologisch-religiöse Deutung bleibt dabei nicht bei Karfreitag und der Vereinzelung am Kreuz stehen. Mit dem Bild des Puzzles artikuliert sie eine bleibende Verbindung zwischen Gott und den Puzzleteilträger*innen, die Familie und Freunde sind. Ja noch mehr: Die als einzig sichtbare Puzzleteile Gottes eben selbst ein Puzzleteil in der Welt sind. Und gerade diese Erfahrung von verbliebenem Sinn gab der jungen Frau die Möglichkeit, sich an einem neuem Ort in ein neues soziales Gefüge wie einen Jugendverband einzubringen.

Das ist Alltagstheologie, wie sie professioneller Theologie zu denken gibt: Gott und sein Bild fallen in den Worten der Zwanzigjährigen im Menschen zusammen. Wie passt das zu einer Religion, die alljährlich an Weihnachten feiert, dass in Jesus sich Gott vollständig gezeigt hat und die mit dem Buch Kohelet 4, 10 sagt, die Ewigkeit ist in jedes Menschen Herz gelegt?

Akzeptanz von Sinnlosigkeit, ohne neuen Sinn zu konstruieren

Wie kann es gelingen – und muss es das überhaupt – den Gemeinschaftsbegriff von den Gemeinschaftserfahrung nichtkirchlicher Sozialformen zu unterscheiden, wenn die Gemeinschaft hier selbst schon fast Gott ist? Es kann hilfreich sein, Tillichs Gedanken zu bewahren, dass sich hier eine Auferstehungsgeschichte ereignet hat. Die Frage, wie eine so konkrete Sinnerfahrung an die biblische Erzählung geknüpft werden kann, wird sich aber wohl nur vor Ort je ganz konkret und direkt beantworten lassen oder wird vor Ort je ganz konkret als offene Frage ausgehalten werden müssen. Dabei ist jede Aussage über Sinnlosigkeit und Sinn und Gottes Umgang damit wichtig, weil sie das Potential hat, tragfähig zu werden und die biblische Tradition in unserer Gegenwart zu aktualisieren. Selbst wenn diese zunächst bei der Akzeptanz von Sinnlosigkeit bleibt, ohne gleich neuen Sinn zu konstruieren.13

Von der Ambivalenz des Sinnbegriffs

Gott ist Sinn – so lässt sich wohl zusammenfassen, was zu sagen wäre. Sinn ist Gott – das lässt sich nicht mit gleicher Berechtigung sagen. Jede (ganz evangelisch) von außen geschenkte Sinnerfahrung mitten in der Erfahrung von Sinnlosigkeit kann als Auferstehung und Evangelium im Alltag gedeutet werden. Aber nicht jede handgemachte Sinnkonstruktion vermag zu trösten; geschweige denn die Person ernst zu nehmen, die sich der Sinnlosigkeitserfahrung ausgeliefert sieht. Damit trägt der Sinn immer schon eine beachtenswerte Ambivalenz in sich. Denn wie Gott selbst und dem Leid selbst, gehört einem theologisch begründeten Sinnbegriff ein nicht greifbarer Überschuss an, den wir als Menschen uns nicht erschließen können. Und der uns, wenn er sich uns nicht selbst erschließt, zu enttäuschen vermag – denn nichts ist trostloser, als keinen Sinn zu sehen. Oder christlich formuliert: Nichts ist trostloser als ein Kreuz ohne leeres Grab.

Es sei an dieser Stelle nochmals betont: In der Verantwortung der Handelnden liegt der Umgang mit Sinnlosigkeit, die ausgehalten und miteinander kommuniziert werden muss. Neuen Sinn zu schaffen mag als Wunsch vorhanden sein. Sinnangebote zu machen, ist (religions-)pädagogisch13 zielführend, Sinnangebot zu stiften (durch Schilderungen eigener erfolgter Sinnkonstruktionen, durch Schaffung von Räumen für Benachteiligte) kann selbst Motivation für zielgruppenbestimmte Arbeit bei Jugendlichen sein.14 Aber es bleibt auch hier wie in allem evangelischen Denken zu beachten, dass Sinnstiftung nicht das Ziel sein darf, an dem Berechtigung oder gar Erfolg unseres Handelns gemessen werden. Denn dann würde Sinn, der sich wie Ostern anfühlen soll, wieder zur Sisyphusarbeit, den Stein selbst wegzurollen (was die Tradition unterscheidend Gesetz und Evangelium nennt). Dann würde Sinnstiftung das unerreichbare Gebot unseres Handelns.

Sinn aus theologischer Perspektive stiftet nur Gott selbst. Die Basis dieser Annahme ist, dass er der Sinngrund der Existenz ist, was heißt, dass unser Leben Potential hat, sich sinnvoll anzufühlen, als Leben aber damit rechnen muss, dass sich das gegenteilige Gefühl einstellt. Um noch einmal aus Gottes Perspektive auf Kreuz und leeres Grab zu blicken: Sinnlosigkeit hat nur Sinn, wenn sie mit etwas Neuem überwunden wird. Also hat Gott mit der Auferstehung Jesu umgangssprachlich formuliert Sinn gemacht.

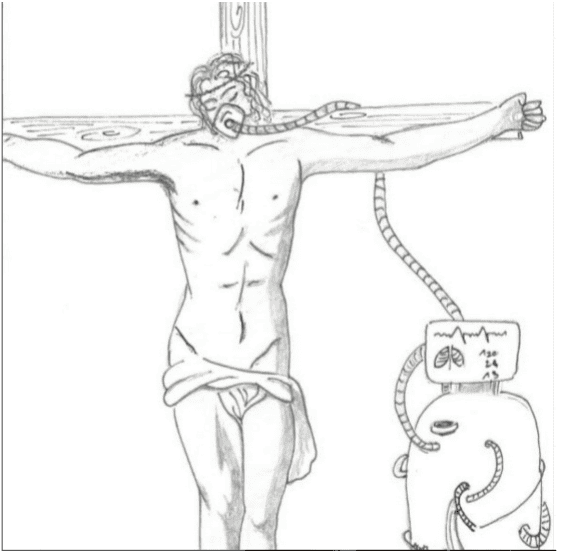

Bild auf dem Instagramkanal der Ev. Jugend Mainz zum Zeitpunkt, als Atemgeräte Mangelware waren. Der gekreuzigte Jesus wurde aktualisiert, um zu verdeutlichen, dass Gott auch bei denen ist, die keine Luft bekommen. Dahinter stecken die hoffende Einsicht und die einsichtige Hoffnung, dass „Gott im Schmerz […] der Gott [ist], der in seinem eigenen Schmerz unseren menschlichen Schmerz aufhebt […], dass Gott unsere gebrochene Wirklichkeit ganz und gar einhüllt,[…] dass es Hoffnung gibt auch für den Hoffnungslosen.“ Kitarmoi, Kazo, Theologie des Schmerzes Gottes, Göttingen 1972, S. 15 – 18.

Du hast Interesse am Thema „Sinnsuche“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 4/23 Sinnsuche und Individualismus.

Titelbild: Ein Kreuz, das zwei Schatten wirft. (Arnica Mühlendyck)

Literatur

- 1 Art.: Sinn, RGG4, Sp. 1337f., Tübingen 2004.

- 2 Während der Pandemie plötzlich wieder gefragte Bücher: Sontag, Susan, Krankheit als Metapher, München 1978. Zwischenzeitlich vergriffen war Albert Camus‘ „Die Pest“ von 1947, das 2021 neu übersetzt wurde.

- 3 Für einen kurzen Überblick über die Themen und Fragen zum Begriff sei der Wikipediaartikel „Überbevölkerung“ empfohlen: https://de.wikipedia.org/wiki/Überbevölkerung (abgerufen 01.08.2023). Nochmals detaillierter, um die Kritik nachzuvollziehen, ist die englischsprachige Wiki https:// en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation (abgerufen 01.08.2023).

- 4 Wendel, Saskia, Die Rationalität des Glaubens, in: Gott und Sinn, Baden-Baden 2016, S. 37 – 52.

- 5 Luther, Henning, 1998, Die Lügen der Tröster, in: Praktische Theologie 33/Bd. 3, S. 163 – 176.

- 6 Richter, Cornelia, Das Böse begreifen, in: Praktische Theologie 2 – 2021, S. 69 – 75.

- 7 In der biblischen (v.a. Psalmen) und religiösen Sprachtradition wird hier von der Klage gesprochen. Die Klage ist eine die Sinnlosigkeit artikulierende Rede einer einzelnen Person an Gott.

- 8 Härle, Wilfried, Dogmatik, Berlin – New York, 32007, S. 409 – 455.

- 9 Zu allem: Tillich, Paul, Systematische Theologie I/II, Berlin – New York, 81987. (Saskia Wendel geht in ihren Gedanken übrigens danach einen anderen Weg und verortet Glauben nicht bei Tillichs Frage, sondern in der Frage Kants „Was darf ich hoffen?“. Das scheint aber am Ende nicht zu einem anderen Ergebnis zu führen, was die Konstruktion von Sinn angeht.

- 10 „[A]lles Einzelne als Teil des Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen hinneh- men, das ist Religion“, F.D.E. Schleiermacher, Über die Religion, Stuttgart, 1969, S. 39.

- 11 Well, Jula, Gemeinschaft der Erschöpften?, Dt. Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt, 6 – 2023, S. 338 – 344. Die dortigen Einschätzungen und Beschreibungen reflektieren zwar den Pfarrberuf, die Frage nach Selbstwirksamkeit und die Hinweise auf die Salutogenese als neues Paradigma im Umgang mit Haupt- und [ich ergänze] Ehrenamtlichen, sind aber gut für jede kirchliche Berufsgruppe zu nutzen. Abrufbar auch unter https://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv.

- 12 Müller, Sabrina, Gelebte Theologie, Theologische Studien 14, Zürich 2019, insb. S. 32 – 51.

- 13 Art.: Sinn, RGG4, Sp. 1339f., Tübingen 2004.

- 14 Hofmann, Beate, Gemeindepädagogische Arbeit zwischen Engagement und Profession, in: Gemeindepädagogik, Hgg.: Peter Bubmann u.a., Berlin – Boston 22019, S. 331.

Rückmeldungen