Im Labyrinth der Friedensethik

Lesezeit: 13 Minuten

Ausgabe 3/24 Friedens(t)räume

Dr. Eberhard Martin Pausch ist evangelischer Theologe, Pfarrer und Publizist und seit Februar 2024 im Dienst im Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales als persönlicher Referent der Ministerin.

Auf der Suche nach dem gerechten Frieden

Der seit Februar 2022 andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Terrorangriff der Hamas gegen Israel vom 7. Oktober, mit der Folge der militärischen Intervention Israels im Gazastreifen, haben uns in Deutschland bewusst gemacht, wie sinnlos, wie grausam und wie entsetzlich Kriege sein können – und wie schwierig es sein kann, sie zu beenden. Die Konfliktparteien selbst sind dazu in der Regel nicht in der Lage, weil sie dazu tendieren, Vergeltung zu üben und Hass und Zerstörung mit Hass und Zerstörung zu beantworten. Und die internationale Staatengemeinschaft kann oft nur hilflos zuschauen, weil sie nicht eingreifen kann oder darf. Sehr oft blockiert der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine friedensstif- tende Intervention von vornherein durch das sogenannte „Vetorecht“, das jedes der fünf ständigen Mitglieder dieses Sicherheitsrats besitzt.

Niemand weiß genau, ob es jemals eine Zeit ohne Kriege gab. Die Kriege in den letzten beiden Jahrhunderten aber wurden immer schrecklicher, auch, weil die Menschen durch den Fortschritt der Technik atomare, biologische und chemische Massenvernichtungsmittel zur Verfügung haben und in der Lage sind, alles Leben auf der Welt auszulöschen. Schon deshalb muss uns daran gelegen sein, Kriege überhaupt zu vermeiden, und dort, wo sie wüten, einzuhegen und nach Möglichkeit nachhaltig zu beenden und so zum Prozess des Frie- dens beizutragen. Damit sind schon zwei wichtige Merkmale des Friedens genannt: Er ist dem Krieg entgegenge- setzt, und er ist ein Prozess, also kein bloßer Zustand. Er muss, so sagte einmal der Philosoph Immanuel Kant, „immer neu gestiftet“ werden.

Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete, stellte sich die Aufgabe der Friedensstiftung für die Weltgemeinschaft dringender denn je. Denn dieser Krieg hatte ein Leid über die Welt gebracht, das zuvor unvorstellbar gewesen war: das Grauen der Konzentrationslager und den Holocaust, die Atomkatastrophen in Hiroshima und Nagasaki und mehr als 60 Millionen Tote. Dazu Verwundete, Schwerbehinderte, Traumatisierte, Hinterbliebene, Vertriebene. Unzählige Menschen standen vor den Trümmern ihres Lebens. Die evangelische Christenheit in Deutschland suchte nach einem Neuanfang – im Geist des Friedens. Zwei Texte der Nachkriegszeit wurden in diesem Zusammenhang bedeutsam. Da war zum einen die Einsicht des Stuttgarter Schuldbekenntnisses (1945):

„Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden.“

Zum anderen gab es die Erklärung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) von Amsterdam (1948):

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“

Ein Neuanfang, bei dem ausdrücklich auch das „Täter-Land“ Deutschland einbezogen wurde, war möglich, weil das Schuldbekenntnis in der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen auf Resonanz stieß. Der friedensethische Aspekt des Neuanfangs bündelt sich in dem zitierten Sollens-Satz des ÖRK. Er öffnete den Weg zur Lehre vom gerechten Frieden, die sich in den folgenden Jahrzehnten allmählich entwickelte und sowohl in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) als auch in der römisch- katholischen Kirche die bis dahin nahezu konkurrenzlos gültige Lehre vom gerechten Krieg ablösen sollte.

Stellt man die fünf entscheidenden friedensethischen Paradigmen einander gegenüber, die zum Teil seit dem Altertum existieren, so kann man sie näherungsweise durch einfache Formeln wiedergeben, die im Folgenden dann weiter erklärt und ausdifferenziert werden sollen:

(1) Bellizismus: Kriege müssen sein!

Der Krieg ist das „höchste Gut“. Denn die Welt besteht aus Völkern, die sich feindselig gegenüberstehen. Die Feinde aber müssen besiegt werden. Menschen sollten daher danach streben, sich im Krieg zu bewähren. Kriegerisches „Heldentum“ ist vorbildlich. (Aber können Christen und Christinnen überhaupt so denken? Oder ist das vom Prinzip der Nächsten- und Feindesliebe her ausgeschlossen?)

(2) Heiliger Krieg: Kriege müssen dann sein, wenn Gott selbst es befiehlt!

Krieg muss sein, wenn Gott es so will. Dann müssen Christenmenschen bereit sein, Krieg zu führen. Das einzige Kriterium dabei ist der Wille Gottes. (Aber will Gott Kriege? Kann er sie wirklich wollen, wenn er doch in seinem Wesen Liebe ist? Wer kann wissen oder sich anmaßen zu wissen, dass Gott einen Krieg will?)

(3) Radikaler Pazifismus: Kriege dürfen nicht sein – niemals!

Krieg darf unter keinen Umständen sein, da er immer gegen Gottes Willen verstößt. Christenmenschen ist es nicht erlaubt, Gewalt anzuwenden und sich an Kriegführung zu beteiligen. Nicht einmal im Verteidigungsfall! (Aber können Christinnen und Christen zulassen, dass andere Menschen, Menschengruppen oder ganze Völker vernichtet und ausgerottet werden? Gibt es wirklich kein Recht, sich selbst oder andere Menschen gegen Angreifende zu verteidigen?)

(4) Gerechter Krieg: Kriege dürfen nur unter ganz bestimmten Bedingungen geführt werden!

Krieg darf nur dann geführt werden, wenn ganz bestimmte Kriterien erfüllt sind (wie das Vorliegen eines gerechten Grunds, die Kriegsführung durch eine legitime Autorität oder die Absicht, dadurch Frieden zu stiften). Die Kriterien müssen streng geprüft werden. Wenn sie – etwa im Falle eines Verteidigungskriegs – erfüllt sind, ist Kriegführung (auch nach Gottes Willen) erlaubt. Dann handelt es sich um einen „gerechten Krieg“. (Aber weiß man im Zweifelsfall wirklich immer, welches die Sachlage und wer zum Beispiel der Angreifende ist? Und kann selbst ein Verteidigungskrieg „gerecht“ sein, wenn dabei unschuldige Menschen auf beiden Seiten ums Leben kommen – etwa Kinder?)

(5) Gerechter Friede: Kriege sollen nicht sein – alles Handeln soll darauf abzielen, Frieden und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden.

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Christenmenschen sollten konsequent vom Frieden her denken und von ihm her und auf ihn hin handeln. Das kann nur gelingen, wenn in Friedensprozessen Recht (im Sinne einer internationalen Rechtsordnung) und Gerechtigkeit (im Sinne von möglichst globaler sozialer Gerechtigkeit und Teilhabechancen) mit den Bemühungen um Gewaltvermeidung und militärischer Abrüstung verbunden sind. In Einzelfällen kann die Anwendung militärischer Gewalt unvermeidlich sein – diese Fälle müssen aber im Licht strengster Kriterien geprüft werden. (Aber ist das nicht zu naiv gedacht, wenn doch die Rechtsordnung nicht stark genug ist, um den Frieden zu sichern und auch die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit den Frieden nicht garantieren kann?)

Die Geschichte der christlichen Friedensethik

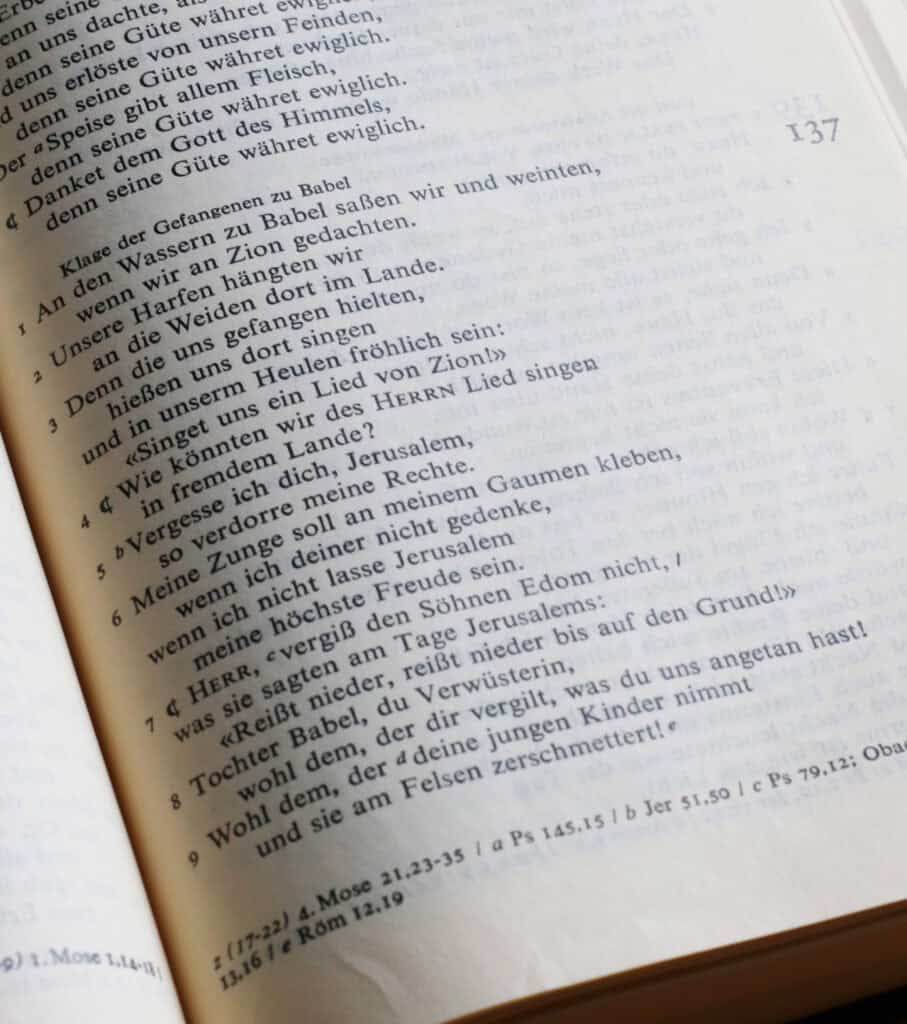

Betrachtet man die Geschichte der christlichen Friedensethik insgesamt, dann dominierte spätestens seit dem großen Theologen und „Kirchenvater“ Aurelius Augustinus (354-430) bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs – also anderthalb Jahrtausende lang – das Paradigma des gerechten Kriegs, im besten Sinne verstanden als eine Lehre, die Kriege nicht einfach guthieß, sondern sie begrenzen wollte. Nicht unbeträchtlichen Einfluss hatte aber auch die Lehre vom „Heiligen Krieg“, etwa in der Epoche der Kreuzzüge. Papst Urban II. kündigte im Jahr 1095 einen „Heiligen Krieg“ gegen die Muslime an, die damals die Heilige Stadt Jerusalem besetzt hielten – noch bevor im Islam der Begriff „Dschihad“ (=religiöser Eifer, religiöses Engagement) ebenfalls auf den Aspekt kriegerischer Handlungen zugespitzt und verengt wurde. Leider gibt es einige Bibelstellen, auf die sich die Befürworter von Kreuzzügen berufen konnten, etwa die sogenannten „Rachepsalmen“ im Alten Testament. Psalm 137 ist ein Beispiel dafür.

„Reißt nieder bis auf den Grund“ –

Psalm 137 ist einer der Rachepsalmen.

(Foto: Arnica Mühlendyck)

Eine zu allen Zeiten existierende Minderheitenposition war die des Pazifismus, die sich auf biblische Schlüsseltexte, vor allem auf die Bergpredigt Jesu, berufen konnte. Im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums heißt es:

„9 Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. […] 38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.“

Als die Lehre vom gerechten Frieden nach 1945 entstand, bedeutete sie einen theologischen Neuanfang und eine wesentliche Zäsur in der Geschichte christlicher Friedensethik. Mit ihr verbunden war zunächst einmal die Einsicht, dass sowohl der Bellizismus als auch die Lehre vom Heiligen Krieg als Paradigmen christlicher Friedensethik eigentlich nicht in Frage kommen. Sie stellen im Grunde genommen in ihrer Einseitigkeit und ihren gewaltaffinen Tendenzen Irrlehren (=Häresien) dar.

Der radikale Pazifismus wiederum erweist sich zwar als sehr stark vom Geist Jesu geprägt, ist aber im Blick auf totalitäre Systeme und kriegerische Diktatoren wie Hitler und Stalin (oder in der Gegenwart Putin) nicht durchweg geeignet, um das Leben und die Würde von Menschen und Völkern zu schützen. Ebenfalls aber gibt es seit 1945 erhebliche Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Lehre vom gerechten Krieg. Sie war erstens viel zu oft zur Rechtfertigung von Kriegen missbraucht worden – selbst Hitler stellte seinen Angriffs- krieg gegen Polen ja öffentlich als einen Verteidigungsfeldzug dar („Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen …“).

Zweitens kann man sich kaum denken, dass ein mit atomaren Waffen geführter Krieg, in dem unzählige Zivilist:innen ihr Leben verlieren, „gerecht“ genannt werden kann. Die Opfer von Hiroshima und Nagasaki führten dies vielen Menschen vor Augen. Drittens kann selbst der „gerechteste“ aller denkbaren Kriege nicht das Ziel christlicher Ethik oder politischen Handelns sein. Das Ziel aller Politik und erst recht das Ziel christlicher Ethik muss vielmehr sein, dass

„Gerechtigkeit und Frieden sich küssen“ (Psalm 85,11)

Das war ein Schlüsselargument dafür, die Friedensethik neu zu konzipieren und den Gedanken des „gerechten Friedens“ zu ihrem Leitmotiv zu machen. Tatsächlich setzte sich diese Konzeption von Friedensethik spätestens zu Beginn des 3. Jahrtausends in den meisten christlichen Kirchen nach und nach durch – im deutschen Kontext in der EKD und in der römisch- katholischen Kirche. Im Raum der EKD vollzog sich die allmähliche gedankliche Entwicklung vor allem durch Denkschriften, die immer auch auf konkrete Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart bezogen waren. Auch wenn sie nicht so hieß, war die sogenannte „Ostdenkschrift“ der EKD von 1965 die erste„Friedensdenkschrift“ im eigentlichen Sinne. Denn ihre zentrale Botschaft lautete: Deutschland muss sich mit seinen östlichen Nachbarstaaten versöhnen. Die bedeutsamen Folgen und Auswirkungen dieser Schrift reichten über die Entspannungspolitik der 70er-Jahre bis hin zur deutschen Wiedervereinigung 1990.

„Die Lehre vom gerechten Frieden“ – Denkschrift als Gedankenbrücke

Bis heute liegen zwei „Friedensdenkschriften“ im engeren Sinne des Wortes vor: „Frieden wahren, fördern und erneuern“ (1981) und „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ (2007). Letztere Denkschrift entfaltetet die Lehre vom gerechten Frieden auch in Reak- tion auf die Huntington-These vom „Kampf der Kulturen“ und die Terroranschläge vom 11. September 2001 mit den anschließenden Kriegen in Afghanistan und im Irak. Zweierlei ist daran bemerkenswert: Die Lehre vom gerechten Frieden wurde im Medium der „Denkschrift“ ausgestaltet. Denkschriften entfalten Perspektiven und enthalten Argumente und Kriterien, die Menschen orientieren sollen, ihnen also helfen sollen, zu eigenen, möglichst gut begründeten, Urteilen zu gelangen. Denkschriften sind niemals in Befehlsform gehalten und verkünden keine „ewigen Wahrheiten“. Sie sind vielmehr Gedankenbrücken, die sich im Licht der Weltwahrnehmung weiterentwickeln.

Fünf Thesen in der Lehre vom gerechten Frieden

Wer den gerechten Frieden zum Ziel hat, der darf dabei nicht die Augen vor der Realität des Kriegs und der Gewalt verschließen und sollte sich auch über die Natur der Menschen nicht täuschen. Der Mensch mag nicht notwendig „des Menschen Wolf“ sein, wie Thomas Hobbes meinte, aber daraus folgt noch nicht, dass diese Welt ein „Streichelzoo“ oder eine „Zuckerwattewelt“ wäre. Das ist sie nicht – Konflikte und Kriege sind vielmehr eher der Normalfall, und der Friede ist demgegenüber der „Ernstfall“, wie es der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann (1899-1976) einmal formulierte.

Schauen wir uns die Lehre vom gerechten Frieden noch etwas genauer an. Dazu fünf Thesen:

Erste These

Die Lehre vom gerechten Frieden stellt eine normative Basisgrammatik für die Friedenspolitik dar. Schon ihr Name ist wichtig. Denn eine Friedensethik, deren Grundbegriff „Krieg“ heißt, gerät in eine Schieflage („slippery slope“), weil sie ihr eigentliches Ziel und ihren Leitgedanken nicht im Blick hat. Hierin besteht somit eine wesentliche (nicht nur begriffliche) Differenz zur Lehre vom gerechten Krieg.

Zweite These

Die Lehre beinhaltet einen Grundgedanken und zwei wichtige Prinzipien. Der Grundgedanke lautet: Frieden ist seinem Wesen nach zutiefst verbunden mit Recht (im Sinne des internationalen Völker- rechts) und mit Gerechtigkeit (im Sinne einer materiellen und sozialen Grundversorgung für alle Menschen, die Nahrung, ein Dach über dem Kopf und Bildungsmöglichkeiten umfasst). Die zwei Prinzipien besagen:

- Prävention und proaktives Handeln haben Vorrang vor Intervention(en) aller Art.

- Ziviles Handeln (im Sinne von Politik, Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, zivilem Friedensengagement) hat Vorrang vor dem militärischen Handeln.

Dritte These

Die Lehre vom gerechten Frieden ist kein normativ starres, stabiles Gebäude, sondern ein lebendiger Lernprozess – und als solcher grundlegend für konkrete Friedenspolitik, die aus Kunst- und Anwendungsregeln besteht. Um diese Regeln auf die jeweils gegebene Weltwirklichkeit anzuwenden, bedarf das „weltliche Regiment“, also die Politiker:innen und die politisch engagierte Zivilgesellschaft, einer ungeschönten, realistischen Weltwahrnehmung. Zu unterscheiden sind also drei Ebenen: Friedensethik als Basisgrammatik, Friedenspolitik als Set von Kunst- und Anwendungsregeln und das praktische Handeln in der konkreten Weltwirklichkeit.

Vierte These

Wer Frieden stiften will, muss vier wesentliche Dimensionen im Blick haben:

- Schutz vor (physischer und psychischer) Gewalt

- Förderung von Freiheit im Sinne der Gewährleistung

von demokratischen Grundrechten und staatsbürgerlichen Beteiligungsmöglichkeiten - Abbau von materieller und sozialer Not wie Hunger, Durst und Obdachlosigkeit

- Anerkennung kultureller Vielfalt

Diese vier Dimensionen fungieren als „Prüfinstanzen“ dafür, ob ein Friedensprozess sich in einem bestimmten gesellschaftlichen und staatlichen Rahmen verwirklicht.

Fünfte These

„Gerechter Friede“ bedeutet aber – trotz aller sachlichen Nähe – nicht: „radikaler Pazifismus“. Denn als „rechtserhaltende“ oder „rechtserzwingende“ Gewalt kann militärisches Handeln notwendig sein. Man spricht dann von der „ultima ratio“ (dem äußersten Mittel). Ob ein Einsatz militärischer Mittel erfolgen muss, ist nach der EKD-Denkschrift von 2007 zu prüfen an den allgemeinen Kriterien einer Ethik rechtserhaltender Gewalt, die in Kontinuität mit den Kriterien des „gerechten Kriegs“ formuliert werden. Es geht in ihnen daher um den moralischen Erlaubnisgrund, die völkerrechtliche Autorisierung, die richtige Absicht (nämlich die Wiederherstellung des Friedens), die Verhältnismäßigkeit der Mittel und der Folgen des Einsatzes militärischer Mittel und – ganz wesentlich – um die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilpersonen. Dabei gilt als strenge Bedingung: „Nach herkömmlicher Auffassung der Ethik müssen für den Gebrauch von legitimer Gegengewalt alle diese Kriterien erfüllt sein.“

Der Frieden ist der Ernstfall und muss die Zielperspektive sein

Mahnmahl vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York. (Foto: Wolfgang Noack)

Die EKD-Denkschrift von 2007 war aber kein Endpunkt der Diskussion. Das konnte sie auch nicht sein, da Denkschriften – wie schon ausgeführt – Diskussionen anregen sollen, indem sie sich an der Suche nach klugen Argumenten und tragfähigen Lösungen beteiligen. Das setzt voraus, die jeweilige Weltwirklichkeit realistisch wahrzunehmen. Im Licht des Realismus ist also auch weiterhin immer zu fragen: Welche zivilen und militärischen Fähigkeiten brauchen wir heute?

Und wie gelangen wir zu einer funktionierenden internationalen Rechtsordnung und zu kooperativen Strukturen, die künftigen Frieden ermöglichen? Eine bleibende Schwierigkeit stellt das Problem der Selbstblockade des Weltsicherheitsrats in Konfliktsituationen (Stichwort „Vetorecht“) dar. Auch wer also das Paradigma bejaht, hat den gerechten Frieden noch lange nicht gefunden. Das zeigen die Kriege, Konflikte und Bedrohungen der Gegenwart deut- lich. Ob es der russische Krieg in der Ukraine ist oder der blutige Konflikt in Palästina, ob es die Kriege im Jemen, in Syrien oder in der Sahelzone sind oder die Bedrohung Taiwans durch China. Der Frieden ist tatsächlich der Ernstfall, und ein „gerechter Frieden“ für diese Welt muss deshalb die Zielperspektive christlicher Ethik und des politischen Handelns sein.

Du hast Interesse am Thema „Frieden“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 3/23 Friedens(t)räume.

Titelbild: Der amerikanische Soldatenfriedhof Colleville-sur-Mer in der Normandie (Arnica Mühlendyck)

Rückmeldungen