Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen

Lesezeit: 12 Minuten

Ausgabe 3/24 Friedens(t)räume

Roland Schüler ist Erwachsenenbildner und arbeitet bis Ende September 2024 im Friedensbildungswerk Köln. Er ist seit 1992 als Mediator und in der gewaltfreien Kommunikation tätig.

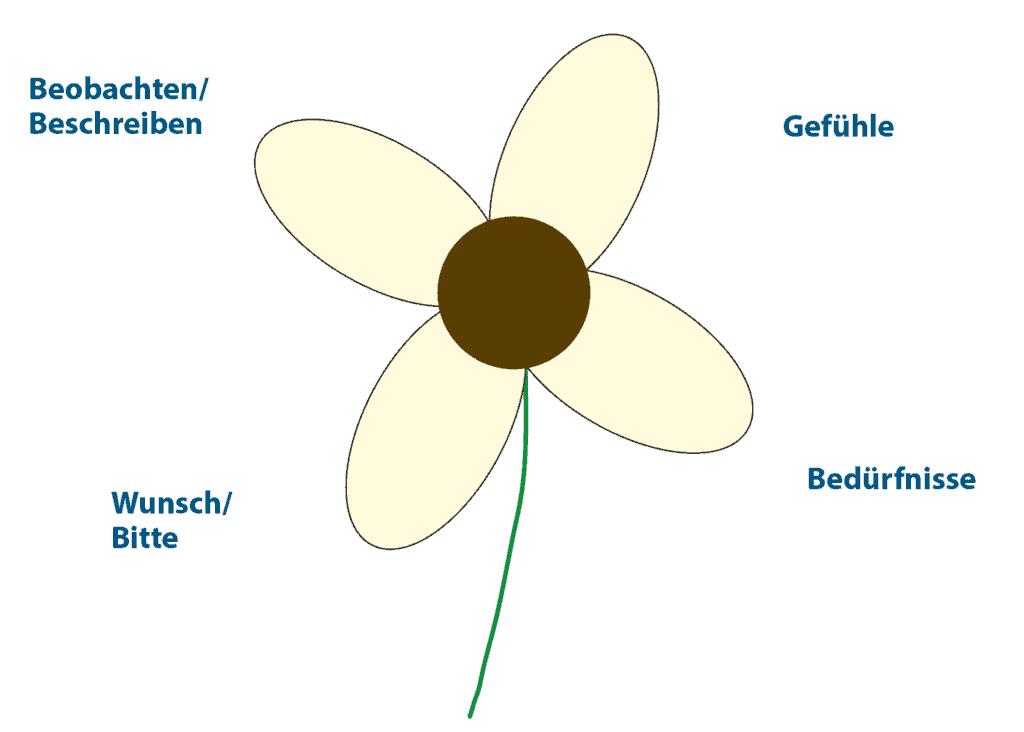

Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Wunsch

„Wenn wir den wahren Frieden in der Welt erreichen wollen, müssen wir bei den Kindern beginnen.“1

In Zeiten, in denen eine Polarisierung stattfindet und sich dies in der Kommunikation widerspiegelt, ist es dringend notwendig, sich auf eine wertschätzende Kommunikation zu besinnen. Sie ist die Grundlage für Achtsamkeit. Sie ist wertschätzend in Bezug auf den Menschen, mit dem wir in Kontakt stehen und wertschätzend auf die Aussagen unseres Gespräches. Wertschätzend im Umgang miteinander und somit das Miteinander stärkend. Und ein Zeichen gegen das Gegeneinander.

Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein Weg, wertschätzend miteinander zu sprechen. Im alltäglichen Umgang, in besonders herausfordernden Gesprächen, in der politischen Kommunikation. Somit auch in der Kommunikation in der Kinder-und Jugendarbeit. Wie das geht, wird in diesem Artikel dargestellt.

Gewaltfreie Kommunikation – aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen.

So hat dies Marshall B. Rosenberg formuliert. Er ist Konfliktmediator und Gründer des „Center for nonviolent Communication“. Er erlebte als Jugendlicher 1943 in Detroit, Michigan, USA, wie in einem Park aufgrund eines Zwischenfalls und einer mündlichen Auseinandersetzung ein größerer gewalttätiger Ausbruch (riots) entstand. Sprache wurde zur Gewalt und zu einem Gewaltauslöser. Und wenn Gewalt ausgelöst wird, verliert sich die Achtung vor dem Menschen und kann zu Verletzungen bis zum Tode führen.

Marshall Rosenberg stellte sich deshalb zwei Fragen:

1. „Was gibt uns die Kraft, die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur selbst unter schwierigen Bedingungen aufrecht zu halten?“

Es geht ihm dabei um die Fähigkeit des Einfühlens in sich selbst und in die anderen. Empathie ist ein wertvolles Gut und gilt für jede Person in sich selbst ebenso wie in eine andere Person. Sie ist ein wesentlicher Baustein für das Zusammenleben. Es ist einfacher, sich in eine andere Person einzufühlen, deren Aussagen und Taten verstehen zu wollen, wenn ich eine positive Beziehung zu dieser Person habe. Deutlich schwerer und herausfordernder ist es, wenn die Beziehung negativ besetzt ist. Und: Es ist nicht immer einfach, mich in mich selbst einzufühlen.

2. „Wie entscheidend ist die Sprache und der Gebrauch der Wörter für unsere Fähigkeit, einfühlsam zu sein?“

Sehr groß, denn Worte sind Waffen. In jeder Du-Botschaft steckt ein potentieller Angriff. Marshall Rosenbergs Zugang zur Kommunikation – zum Sprechen und Zuhören – ist derjenige, der uns dazu führt „von Herzen zu geben, indem wir mit uns selbst und mit anderen auf eine Weise in Kontakt kommen, die unser natürliches Einfühlungsver- mögen zum Ausdruck bringt“. Marshall Rosenberg nennt diese Art der Kommunikation „Gewaltfreie Kommunikation“. Gewaltfrei im Sinne von Mahatma Gandhi:

„Wenn die Gewalt in unserem Herzen nachlässt, dann entfaltet sich unser einfühlsames Wesen.“

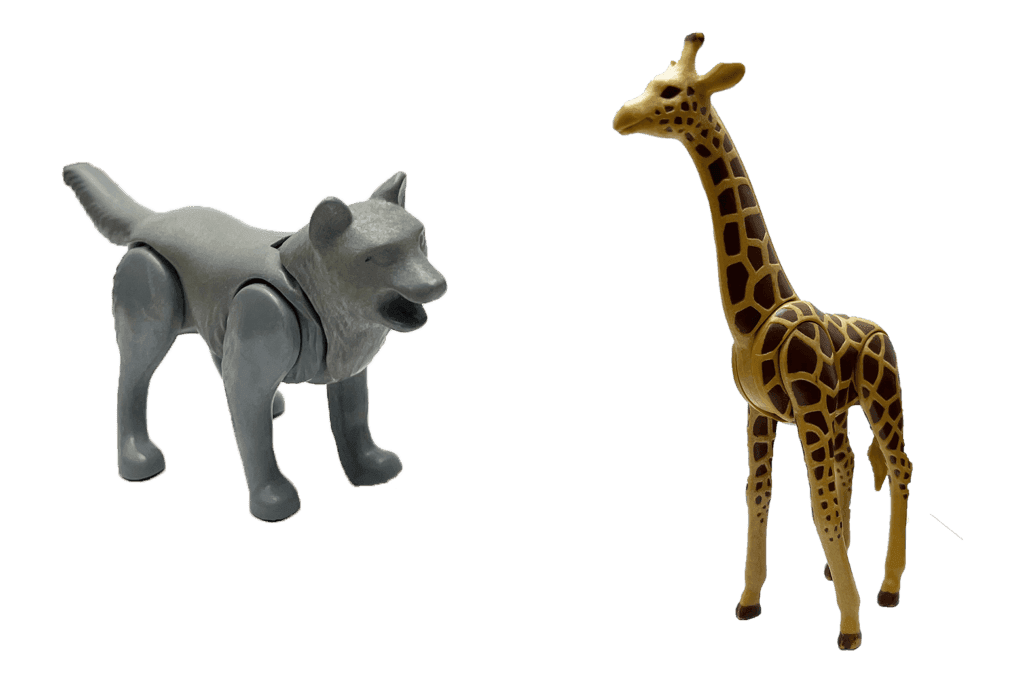

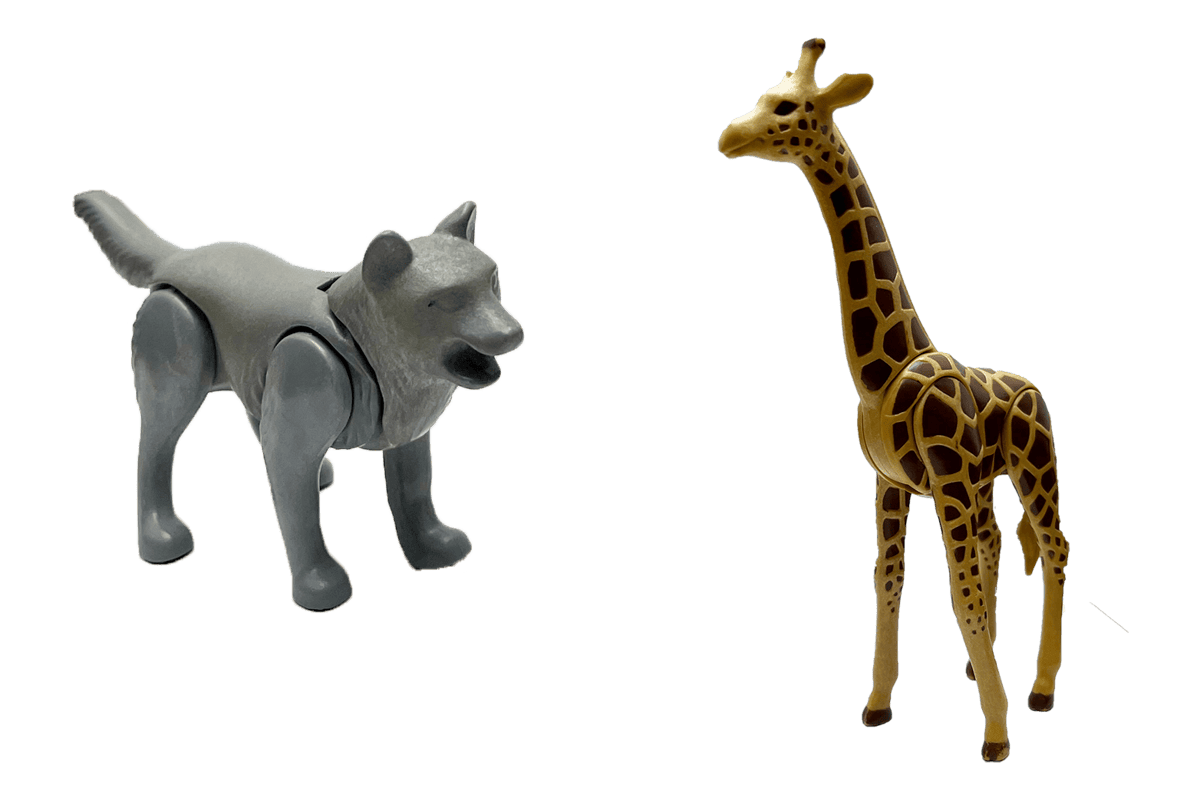

Die Giraffe ist das Symboltier für die Gewaltfreie Kommunikation – sie hat von allen Säugetieren das größte Herz.

Wir können in uns einfühlen und uns dann in den anderen Menschen einfühlen. Und so zum Verstehen beitragen.

Das Symbol für die gewaltfreie Kommunikation ist die Giraffe. Die Giraffe spricht vom Herzen. Dies kann in praktischen Übungen mit Kindern und Jugendlichen (und auch Erwachsenen) durch eine Stoffgiraffe unterstützt werden. Oder mit einem Bild. Oder mit den Ohren einer Giraffe. Marshall Rosenberg setzte auch im hohen Alter bei seinen Vorträgen jeweils die Giraffenohren auf, wenn er die gewaltfreie Sprache erklärte. Warum die Giraffe? Da die gewaltfreie Sprache eine Sprache ist, die von Herzen kommt, ist das Säugetier mit dem größten Herzen als bestes Symbol geeignet – die Giraffe. (Sie braucht ein großes Herz, um das Blut mit dem Sauerstoff durch den langen Hals ins Gehirn zu transportieren).

Für die raue Sprache, die nicht einfühlsame Sprache, wählte Rosenberg als Symbol den Wolf – wegen des rauen Gebells. (Im heutigen Deutschland hat der Wolf durch mehrere Bilder aus Märchen, Erzählungen und durch die Debatte bei der Wiedereinführung vom Wolf leider ein sehr negatives Image.)

Die Blume der gewaltfreien Kommunikation

In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, dass ich meine Botschaft an den anderen Menschen wie eine Blume überreiche. Als Geschenk, als Angebot für ein gemeinsames Gespräch. Als ein Zeichen meiner Achtsamkeit für den anderen Menschen. Auch und besonders dann, wenn es sich um eine schwierige Botschaft handelt, um eine Botschaft an eine schwierige Person, eine Botschaft in einem sehr emotionalen Umfeld, wie es bei Streit und Konflikten der Fall ist. Gerade dann ist die Blume – die Sprache – der Achtsamkeit gefordert. Die gewaltfreie Kommunikation setzt sich aus vier Teilen (Blütenblättern) zusammen. Erst durch das Nennen aller vier Teile wird die Botschaft zur achtsamen, einfühlenden Aussage.

Beobachten/Beschreiben

Zuerst beschreiben wir die Situation, die Begebenheit, die für uns bedeutsam ist – und weshalb wir das Gespräch, den Austausch, mit der anderen Person wollen. Damit diese Beschreibung von der anderen Seite gehört werden kann, ist die Beobach- tung/Beschreibung ohne Wertung/ Bewertung mitzuteilen. Einfach beschreiben. Wie in der klassischen Bildbeschreibung: Zuerst wird das Bild beschrieben, dann wird der Ein- druck geschildert, was das Bild in mir auslöst, und dann darf ich das Bild interpretieren. So können die Beobachtung und Beschreibung mit Kindern und Jugendlichen eingeübt werden. Beschreibe was Du siehst, ohne es zu bewerten. Beschreibe, was eine Person macht, unabhängig davon, ob wir es mögen oder nicht oder ob wir die Person mögen, die gerade was macht.

Gefühle

Als nächstes sprechen wir aus, wie wir uns fühlen, wenn wir diese Handlung beobachten, erleben, wahrnehmen. Hier geht es um meine Gefühle, ich muss mich somit in mich selber einfühlen, um mein Gefühl benennen zu können. Hier können Gefühlskarten helfen, die Vielfalt der Gefühle wahrzunehmen. Kinder und Jugendliche nutzen heute in den sozialen Medien wieder sehr viele Symbole für Gefühle. Daran kann in Übungen angesetzt werden.

Bedürfnisse

Im dritten Schritt sprechen wir dann aus, welche Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen. Hier ist ein weiteres Einfühlen in uns notwendig, um das Bedürfnis zu erkennen bzw. um aus der Vielzahl das Bedürfnis herauszufinden, welches verantwortlich ist für mein Gefühl. Hier helfen Sammlungen von Bedürfnissen. A.H. Maslow hat die menschlichen Bedürfnisse in eine Ordnung von „Defizitbedürfnissen“, die erfüllt werden müssen, wie Essen, Trinken, aber auch das Bedürfnis nach Sicherheit oder Liebe, einge- teilt. Darauf aufbauend die „Wachstumsbedürfnisse“ wie Anerkennung und Selbstbestimmung. Vielfach werden in schwierigen Situationen mein(e)Bedürfnis(e) nicht erfüllt, ich habe aber den Wunsch, die Notwendigkeit, dass sie von der anderen Person erfüllt werden (sollen).

Wunsch/Bitte

Diesen Wunsch können wir dann im vierten Schritt äußern. Beobachtung – Gefühl – Bedürfnis und Wunsch bauen aufeinander auf und sind miteinander verbunden und in sich schlüssig.

Mit dieser Botschaft, mit dieser Blume, bleibe ich vollständig bei mir. Dadurch ermögliche ich der anderen Person, mir zuzuhören. Denn es ist kein Wort des Angriffs, der direkten Ansprache, enthalten. Es ist keine Du-Botschaft, die sprachlich auf eine Konfrontation geht und Abwehrhaltung beim Zuhörenden auslöst. Dadurch wird der Kontakt zu mir abgebrochen. Ein sinnvolles Gespräch mit dem Ringen um eine gemeinsame Lösung kann nicht stattfinden. Meine Worte haben eine Blockade ausgelöst. Je mehr ich bei mir bleibe, desto einfühlsamer werde ich zuerst mit mir. Diese Erkenntnisse kann ich dann mitteilen, damit die andere Person die Chance hat, mich zu verstehen. Warum ist mir dieses oder jenes wichtig? Weshalb möchte ich gerne mit der anderen Person zusammen mein Bedürfnis erfüllt bekommen?

Zuhören und Verstehen, beides ist in einer Botschaft der gewaltfreien Kom-munikation angelegt. In meinen Worten liegt keine Gewalt, kein Übergriff. Denn sprachliche Übergriffe wie „Du hast wieder das und das gemacht…“ lösen beim Gegenüber Abwehrreaktion aus. Und so wird eine Chance auf Veränderung verhindert.

„Ich sehe, dass in der Spielzeugkiste noch kein Spielzeug eingeräumt wurde. Dies hatten wir vorher besprochen. Das macht mich traurig, weil unsere Absprache nicht eingehalten wird. Ich wünsche mir das Einhalten von gemeinsamen Absprachen.“

Diese Botschaft wird an die andere Person gesendet und ermöglicht durch das Zuhören eine Reaktion. Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion, das Eingehen auf die geäußerte Bitte, ist deutlich höher. Je mehr Menschen mit gewaltfreier Kommunikation sprechen, je mehr im Umfeld von Kindern und Jugendlichen die gewaltfreie Kommunikation angewendet wird, je mehr gewaltfreie Kommunikation eingeübt ist, desto höher die positive Wirkung. Die Veränderung in der Kommunikation verändert die Einfühlsamkeit. Empathie kommt nicht von alleine, sondern wird langsam (wieder) aufgebaut.

Der Wolf ist wegen seines rauen Gebells das Symbol für die nicht einfühlsame Sprache.

In einer Welt der „Wolfssprache“

In der heutigen Welt, wo die „Wolfs- sprache“ die vermeintlich dominante ist – besonders in den sogenannten „Talkshows“ und sehr stark in den sozialen Netzwerken – ist das Angebot der gewaltfreien Kommunikation eine echte Herausforderung. Die Bereitschaft zum Zuhören auf beiden Seiten muss (wieder) erlernt werden. Nach dem Zuhören kommt der nächste Schritt, das beidseitige Nachvollziehen der Gründe des Anderen. Es muss nicht akzeptiert werden, notwendig ist ein „Verstehen“, warum wir jeweils so handeln, denken, fühlen und welche Bedürfnisse jeweils vorhanden sind. Es braucht (wieder) die Fähigkeit zu einem wertschätzenden Dialog, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Meiner Meinung nach hat sich die Fähigkeit zum Zuhören, zum gegenseitigen Wahrnehmen, zum gemeinsamen Diskurs bei Wertschätzung des anderen Menschen, in den letzten Jahren stark verändert. Dazu haben Populismus und soziale Medien einen Beitrag geleistet. Umso wichtiger ist es, Kindern und Jugendlichen die andere Art der Kommunikation vorzustellen und mit ihnen einzuüben. Hier liegen der Schlüssel zur Veränderung und die Zukunft der „Giraffensprache“, der Sprache, die vom Herzen kommt.

Praktische Umsetzung

Gewaltfreie Kommunikation ist Schritt für Schritt erlernbar. In kleinen Gruppen sitzen die Menschen im Kreis. Auf dem Boden liegen die vier Teile der Gewaltfreien Kom- munikation: Beschreibung, Gefühl, Bedürfnis und Wunsch/Bitte. Eine Person betritt das erste Blatt und äußert ihre Beobachtung, ihre Beschreibung. Der Umkreis hört zu und bespricht, ob diese Beobachtung wertfrei geschildert wurde, wie der Satz wirkt und was verändert werden kann. Der nächste Schritt erfolgt und es wird das Gefühl geäußert. Zusammen wird überlegt, ob es wirklich ein Gefühl ist. Viele Sätze, die mit „Ich fühle mich …“ beginnen, sind meist keine Gefühle, sondern (versteckte) Aussagen. Bei- spiel: „Ich fühle mich gekränkt“ heißt eigentlich „Ich bin gekränkt“ und daraus folgt: „Weil ich gekränkt bin, fühle ich mich wie…?“.

Erst wenn das Gefühl stimmig ist mit der Person, die es sagt, geht es zum nächsten Schritt: das Bedürfnis, welches hinter dem Gefühl steckt. Auch hier überlegt der Kreis, ob das geäußerte Bedürfnis zum Gefühl und zur Beobachtung passt, ob es stimmig ist. Erst dann geht es zum nächsten Schritt: dem Wunsch, der Bitte. Dies soll sich aus dem gesagten Bedürfnis und dem Gefühl ergeben und der Kreis kann überlegen, ob es dem auch folgt. Oder ob ein anderer Wunsch, eine andere Bitte nicht passender wäre. So wird Schritt für Schritt eine gewaltfreie Botschaft „gebastelt“. Dies können Kinder und Jugendliche praktisch einüben und für ihre Altersstufe angemessen angepasst sein. Ergänzend zu Übungen der Gefühle und Bedürfnisse wird so gelernt, achtsam auf sich zu sein und einfühlsam zu hören, was der andere sagt.

Mein Bedürfnis – Dein Bedürfnis

Dieses Achten auf sich und das (Be-)achten der anderen Person legen den Grundstein für eine gemeinsame Lösung, wenn die Wünsche nicht zueinander passen. Es wird verstanden, dass jedes Bedürfnis erfüllt werden soll, damit es den einzelnen Menschen und uns zusammen gut geht. Somit sind mein Bedürfnis und dein Bedürfnis vor- handen und wenn an „uns“ gelegen ist, dann suchen wir nach unserem Bedürfnis. In diesem finden wir uns wieder – mal mehr, mal weniger. Entscheidend ist dabei das Interesse am Gemeinsamen. Mit der gewaltfreien Kommunikation wird das Gemeinsame aufgebaut und das Trennende überwunden. Somit kann die gewaltfreie Kommunikation ein Beitrag sein, das Trennende zu überwinden und wieder zu mehr Gemeinsamkeit im Zusammenleben führen. Dies kann Schritt für Schritt erlernt werden, denn es ist nicht so einfach, neben meinem Bedürfnis auch andere Bedürfnisse wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Ordnung der Bedürfnisse

Nicht jedes Bedürfnis ist gleichrangig, es ergibt sich eine Ordnung. Die ist auf den ersten Blick nicht erkennbar oder wird geäußert. Im Zusammenspiel verschiedener Bedürfnisse von Personen gilt es, die Ordnung auszuhandeln oder die gegebene Ordnung zu akzeptieren. So sind Grundbedürfnisse nicht zu verhandeln, doch der Weg der Erfüllung kann ausgehandelt werden. Soziale Bedürfnisse lassen sich eher aushandeln. Somit ist in der Erziehung die Gewaltfreie Kommunikation einsetzbar und hilfreich. Die Ordnung und Einordnung von Bedürfnissen hilft Klarheit zu schaffen, in welcher Reihenfolge das erzieherische Bedürfnis zu erfüllen ist. Mein Bedürfnis für einen erzieherischen Punkt trifft nicht immer das aktuelle Bedürfnis des Kindes. Es hat ein anderes Bedürfnis.

Mit der gewaltfreien Kommunikation können beide Bedürfnisse ausgesprochen werden, sie werden gehört und verstanden. Verstanden wird dann auch, dass das erzieherische Bedürfnis in der aktuellen Situation höher einge- ordnet wird. Dieses soll zuerst erfüllt werden. Für das nachrangige Bedürfnis gibt es meist einen Ausgleich. „Ich beobachte, dass Du ein scharfes Messer in der Hand hast. Es macht mir Angst, dass Du dich verletzten kannst. Aus Fürsorge bitte ich Dich, mir das Messer zu geben.“ Der Ausgleich ist nach dem Bedürfnis des Menschen zu wählen, aus welchem Grund er das Messer in der Hand hatte.

Gewaltfreie Kommunikation ist das „Baugerüst“ für den Aufbau von mehr Achtsamkeit und mehr Einfühlungsvermögen, damit ein friedliches Miteinander entsteht. Und das kann der Grundstein für eine friedlichere Welt sein.

Du hast Interesse am Thema „Frieden“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 3/23 Friedens(t)räume.

Titelfoto: Ein Wolf und eine Giraffe aus Playmobil (alle Fotos: Arnica Mühlendyck)

Literatur

- 1 Mahatma Gandhi

- Marshall B. Rosenberg „Gewaltfreie Kommunikation – aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen“ 2001 Paderborn Jungfermann-Verlag

Weiterführende Links

Grundsätzliche Informationen zur gewaltfreien Kommunikation sowie zwei kostenlose Online-Kurse findest du hier: https://jugendarbeit.de/gewaltfreie-kommunikation/

Rückmeldungen