Mit TikTok in eine neue Ära…

Lesezeit: 8 Minuten

Ausgabe 3/24 Friedens(t)räume

Max de Baey-Ernsten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Erfurt und lehrt und forscht zu Kindern und Jugendlichen in mediatisierten und kommerzialisierten Lebenswelten.

Daniel Hajok ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler, Honorarprofessor an der Universität Erfurt und Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien (AKJM) in Berlin.

… von Desinformation und Propaganda?

Die Zeiten, in denen TikTok als Kurzvideoplattform für lustige Tänze und LipSync-Videos für Teenager gesehen wurde, sind schon lange vorbei. Verbotsdiskussionen in den USA und Datenschutzbedenken bezüglich der chinesischen Betreiberfirma schwirren schon seit einigen Jahren im Diskurs herum. Nicht mehr neu ist auch, dass der Krieg in der Ukraine quasi von Beginn an auch ein Informationskrieg auf TikTok war1. Seit dieser Zeit standen zudem auch die Propagandastrategien der neuen Rechten im Fokus. Aktueller sind Rügen seitens der EU-Kommission bzgl. der Desinformation auf TikTok zum Krieg im Nahen Osten nach dem 07. Oktober.

Hinzu kommt die Berichterstattung im Frühjahr 2024 – diverse Studien zeigten, dass mit der AFD verbundene Accounts auf TikTok etliche Follower*innen haben, weitaus mehr, als alle anderen Parteien zusammen. Trotz Verbotsdebatten und Datenschutzbedenken führte dies dazu, dass der Bundeskanzler und viele andere Politiker*innen auf TikTok aktiv wurden. Kurzum – es ist unstrittig, dass TikTok sich von einer Unterhaltungsplattform für sehr junge Nutzer*innen zu einer Informationsplattform entwickelt hat, deren Einfluss weit über die junge Zielgruppe hinaus geht.

TikTok als Informationskanal junger Menschen

Junge Menschen nutzen soziale Medien zunehmend als ihre primäre Nachrichtenquelle, obwohl die Glaubwürdigkeit der Quellen oft in Frage gestellt wird.2 TikTok spielt dabei eine zentrale Rolle – hat für einige junge Nutzer*innen auch schon Google ersetzt und wird als Suchmaschine verwendet. 70 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren nutzen TikTok regelmäßig. Für das Tagesgeschehen sind, neben Social Media Angeboten wie TikTok, vor allem die Suchmaschinen bedeutsam, die von vielen Jugendlichen um die Nachrichten von Providern (gmx, web.de, t-online etc.), Onlineangeboten von TV-/Radiosendern und Zeitungen/Zeitschriften sowie von Newsfeeds/-widgets ergänzt werden.3 Für Informationen zum Weltgeschehen sind Familie, Peers und Radio-/TV-Nachrichten zwar noch immer die bevorzugten Kanäle, im Weiteren sind allerdings schon TikTok, Instagram und YouTube wichtige Informationsquellen.3

Jugendliche sind sich der Gefahr von Desinformation bewusst

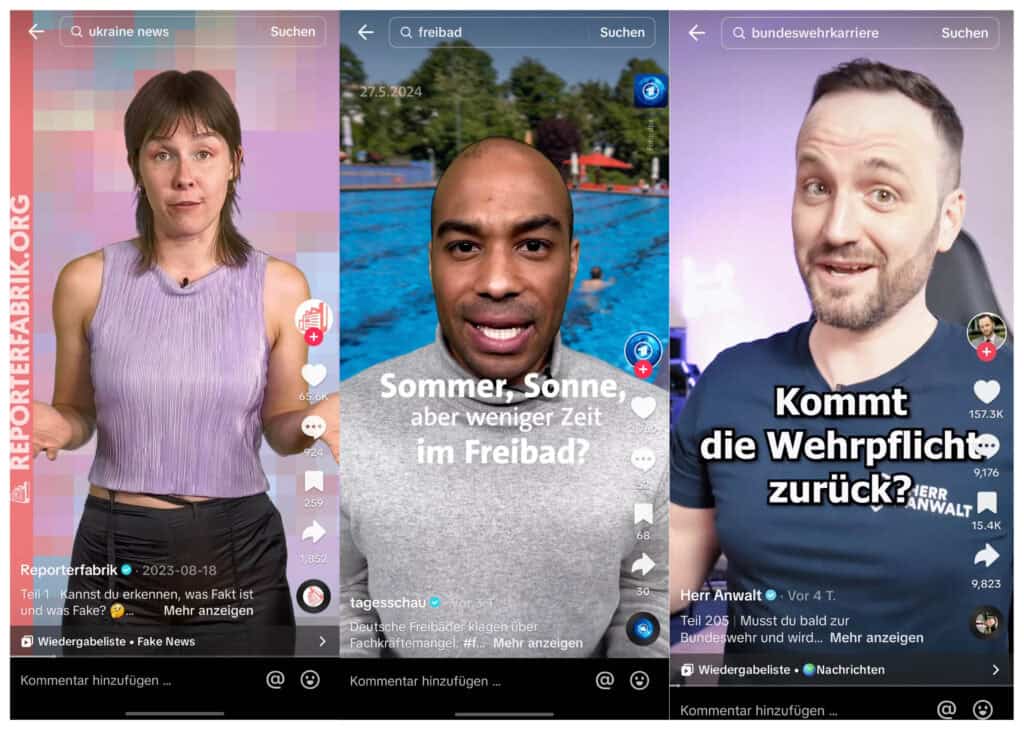

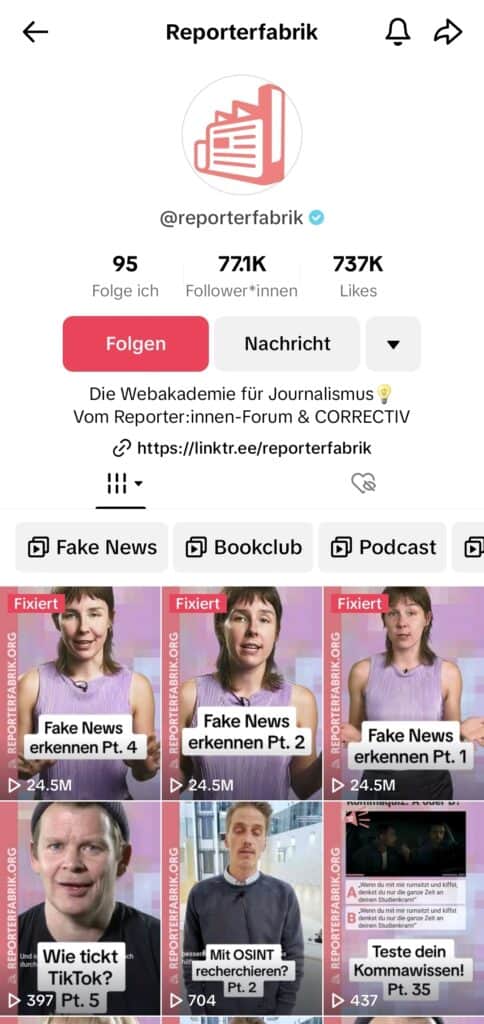

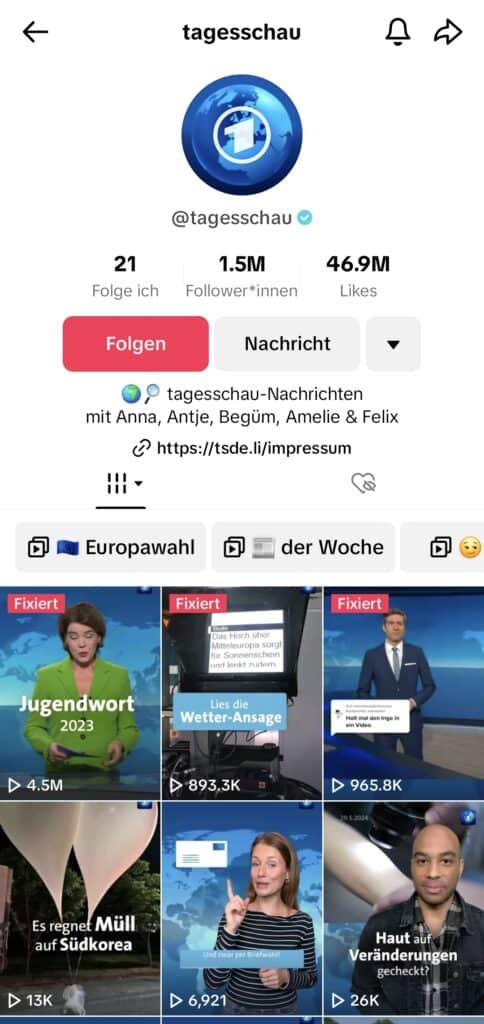

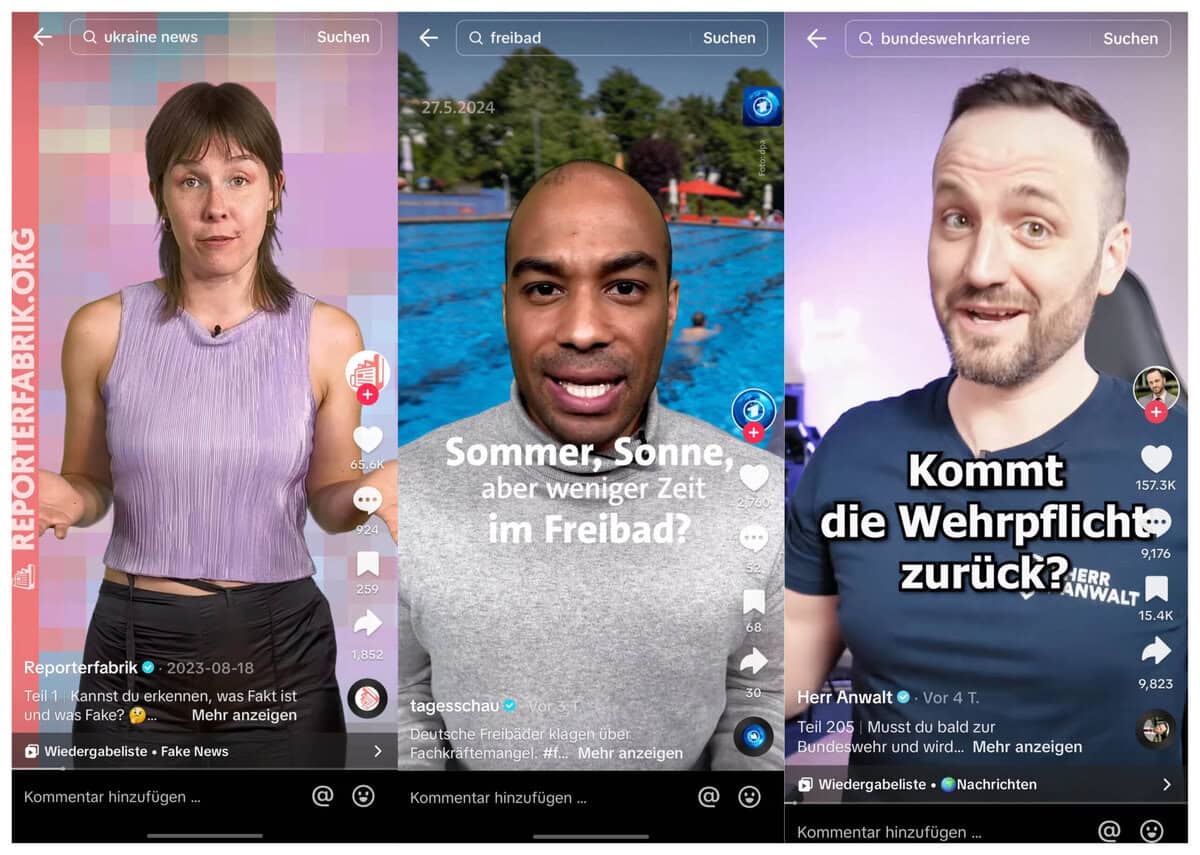

Die Zugänge Jugendlicher zu Information sind durchaus verschieden. Besonderes Interesse besteht an Informationen mit Bezug zur eigenen Lebenswelt, es gibt aber auch Jugendliche, die generell nur wenig Interesse an Information haben. In Social Media werden entweder journalistische Angebote – wie der TikTok Kanal der Tagesschau (siehe Screens- hot 1) – oder nicht-journalistische, informationsorientierte Angebote genutzt – bekannt und reichweitenstark ist dabei Herr Anwalt. Hinsichtlich gesellschaftlich relevanter und politischer Themen haben die Heranwachsenden die „seriösen“ Wege der Nachrichtennutzung (Fernsehnachrichten und gedruckte Tageszeitung) weitgehend verlassen und „weniger qualifizierte“ Informations- und Meinungsbildungsprozesse etabliert.4 Viele sehen sich in ihrer alltäglichen Nutzung auch mit Desinformationen konfrontiert und sind sich der Gefahr durchaus bewusst. Dadurch sinkt das Vertrauen Heranwachsender in traditionelle Medienangebot. Die Unsicherheiten, welchen Informationen sie überhaupt noch trauen, was wahr oder falsch ist, steigen – gerade wenn es um gesellschaftlich relevante bzw. politische Information geht.5

Screenshot 1-3: Der TikTok Kanal von „Herr Anwalt“, von der Reporterfabrik und von der Tagesschau

Die Plattformlogiken von kind- und jugendaffinen Plattformen wie TikTok haben heute erhebliche Auswirkungen auf die politische Kommunikation – algorithmische Personalisierung; „Politainment“ (eine Mischung aus Politik und Unterhaltung) und die schnelle Verbreitung „witziger“ Memes oder KI-generierter Deepfakes sind hier nur Beispiele. Marcus Bösch, einer der führenden Forscher zu TikTok, beschreibt in seinem wöchentlichen Newsletter „Understanding TikTok“, dass TikTok ein Nährboden für Des- information sei. Er untersucht, wie plattformspezifische Elemente, wie die Nutzung von Sounds, dazu beitragen, Desinformation und Propaganda zu verbreiten. Zudem betont er die Memefizierung der politischen Kommunikation auf der Plattform.6 Diese Plattformdynamiken begründen sich im Ziel von TikTok, dass Nutzende dort möglichst viel Zeit verbringen, um ihnen möglichst viel Werbung auszuspielen.

Mögliche Folgen

In der Berichterstattung über den Erfolg der AfD auf TikTok im Frühjahr war ein Tenor, dass die Partei mit kurzweiligen, schlagkräftigen Botschaften auf TikTok viel Erfolg erzielen konnte. Mit der Wahrheit wird es da bekanntlich nicht so genau genommen.

Fake News entfalten viel Wirkung, wenn sie Emotion transportieren

Ebenso zeigt sich die Strategie, weniger auf unverblümten Hass und klar zu erkennende Hetze zu setzen, sondern auf zum Schmunzeln aufbereitete Desinformation und positiv besetzte Emotionen: Nicht Aggression, Wut oder Ärger – Stolz, Zusammengehörigkeit und In- Group-Inszenierungen sind die Mittel rechter Versuche einer politischen Beeinflussung junger Menschen bei TikTok.7 Die Plattformdynamiken, verbunden mit der Manipulation von Emotionen, spielen dabei eine entscheidende Rolle in der Effektivität solcher Kampagnen und Propagandastrategien.

Neben den Gefahren für die Gesellschaft insgesamt und dem sinkenden Vertrauen der Jugend in medial vermittelte Information (s.o.) werden schon länger negative Folgen, insbesondere für die politische Sozialisation junger Menschen, diskutiert. Ein besonderes Wirkpotenzial entfalten Fake News dann, wenn sie Emotionen transportieren, von Skandalisierung, Sensationalismus und negativen Überraschungseffekten geprägt sind, wenn sie Vorerfahrungen und Vorurteile bestätigen, eine einfache Erklärung und Weltsicht anbieten, häufig wieder- holt und nicht frühzeitig widerlegt werden – und eben auf unerfahrene Nutzer*innen treffen, die durch algorithmische Empfehlungssysteme immer wieder solche Inhalte zu sehen bekommen.5

Die Jugendlichen als Zielgruppe bilden ihr moralisches Urteilsvermögen jedenfalls gerade erst aus, ordnen dabei die – vorzugsweise – medial vermittelten Botschaften in ihr Menschen- und Weltbild ein und wachsen zu einem Mitglied der Gesellschaft heran, das sich mit den grundgesetzlich verankerten Werten und Normen und der politischen Ordnung auseinandersetzt. Ein Kernproblem ist hier der jugendaffine Erstkontakt auf TikTok und eine mögliche (weitere) Radikalisierung in den „geschlosseneren“ Kommunikationsräumen (Telegram, Discord etc.), in die mit direkter Verlinkung gelockt wird.7

Was tun?

In der Auseinandersetzung mit Lösungsstrategien gilt es zu differenzieren. Zum einen ist wichtig, die Informationskompetenz junger Menschen zu fördern. Dabei kann auf eine Vielzahl von medienpädagogischen Bildungsmaterialien und niedrigschwelligem Informationsmaterial für Pädagog*innen zurückgegriffen werden, wie es beispielsweise die Amadeu Antonio Stiftung oder Klicksafe zur Verfügung stellen.

Auch gibt es eine Vielzahl von Serious Games, die den Umgang mit Desinformation vermitteln sollen. Wichtig ist, dass Angebote über das Unterscheiden von guten und schlechten Quellen hinaus geht. Viele Dynamiken von Desinformationen kennen Jugendliche auch aus Werbespots. Nutzer*innen müssen verstehen, wie Dynamiken auf den Plattformen funktionieren, welche Profitinteressen hinter den Angeboten stecken und wie Informationen dort vermittelt werden. Für die Jugendarbeit interessant ist auch die aktive Medienarbeit, in der Jugendliche eigene Inhalte erstellen. Auch sollte man mit den Jugendlichen über ihre genutzten Informationsangebote ins Gespräch kommen und auf positive Beispiele hinweisen.

Doch ein reiner Blick auf individuelle Kompetenz der Jugendlichen ist nicht ausreichend. Ebenso wichtig sind gesetzliche Regulierungen und Maßnahmen der Plattformen selbst. Mit dem bereits in Kraft getretenen Digital Service Act (DSA) gibt es nun auch einen europäischen Versuch zur Bekämpfung von Desinformation. Plattformen sind beispielsweise verpflichtet, Transparenzberichte über ihre Inhalte zu veröffentlichen – damit nachvollziehbar ist, was gelöscht wird und was nicht. In Deutschland arbeitet TikTok mittlerweile mit dem Recherchenetzwerk Correctiv zusammen.

Faktencheck und Plattformdynamiken

Dabei geht es neben Faktenchecks auch darum zu vermitteln, wie die Plattformdynamiken auf TikTok funktionieren. Neben Videos, wie Nutzende Fake News erkennen können, gibt es auch Videos, die sich an Journalist*innen richten, damit sie guten Content herstellen können, der auf TikTok funktioniert. Im Hinblick auf den Wunsch der Jugendlichen nach mehr Bezug von journalistischen Inhalten zur eigenen Lebenswelt, ist auch der Journalismus gefragt, entsprechende Angebote für junge Menschen zu schaffen – der TikTok-Account der Tagesschau gilt hier als Beispiel, da dort Nachrichten zum weltpolitischen Tagesgeschehen neben Informationen stehen, die den Alltag junger Menschen betreffen. Der schwierige Spagat: Die Präsenz auf Plattformen wie TikTok muss authentisch gestaltet sein und gleichzeitig journalistische Standards wahren. Dies erfordert zum einen eine Anpassung der Inhaltsproduktion an die kurzen, dynamischen Formate, die auf TikTok vorherrschen, und zum anderen eine klare Trennung von Unterhaltung und seriöser Berichterstattung zu gewährleisten.

Wichtig: Wissen, wie die Plattformdynamik auf TikTok funktioniert

Abseits des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks sind vor allem Fragen zur Finanzierung herausfordernd, ein Großteil der Werbeeinnahmen auf TikTok geht an den Betreiber der Plattform – für werbefinanzierte journalistische Angebote bleibt da nicht viel. Letztlich ist mit den skizzierten Entwicklungen nicht nur das Informationsverhalten und die Meinungsbildung von jungen Menschen betroffen, die Auswirkungen betreffen unsere gesamte Gesellschaft. Wenn Social Media Angebote wie TikTok heute selbstverständlich Bestandteil des Informationsrepertoires junger Menschen sind, müssen jedenfalls vor allem hier auch Vorgaben und Strategien gegen Desinformation und Propaganda Wirksamkeit entfalten.

Du hast Interesse am Thema „Frieden“?

Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 3/23 Friedens(t)räume.

Titelfoto: Screenshots Instagram

Literatur

- 1 de Baey-Ernsten, M., Denstädt, D., & Hajok, D. (2022). Kriegsberichterstattung auf TikTok. Kreative Traumabewältigung und Informationskrieg auf einer kind- und jugendaffinen Plattform? Retrieved from https://mediendiskurs.online/beitrag/kriegsberichterstattung-auf-tiktok-bei- trag-772

- 2 Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2023). Reuters Institute Digital News Report 2023. Retrieved from https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2023-06/ Digital_News_Report_2023.pdf

- 3 Feierabend, S., Rathgeb, T., Kheredmand, H., & Glöckler, S. (2022/2023). JIM-Studie 2022/2023. Jugend, Information, Medien. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart: MPFS. Retrieved from http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/

- 4 Hasebrink, U., Hölig, S., & Wunderlich, L. (2021). #UseTheNews: Studie zur Nach- richtenkompetenz Jugendlicher und junger Erwachsener in der digitalen Medienwelt (Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 55). Leibniz-Institut für Medienfor- schung (Hans-Bredow-Institut). https://doi. org/10.21241/SSOAR.72822

- 5 Hajok, D. (2023). Fake news als Herausfor- derung von Schule: Zur gestiegenen Relevanz von gezielten Falschmeldungen im Netz. Praxis Schulpsychologie, 34, 4-5.

- 6 Bösch, M. (2024). Understanding TikTok. Retrieved from https://tiktoktiktoktiktok. substack.com/

- 7 Franke, L., & Hajok, D. (2023). Tik- Tok und Rechtsextremismus. Neue Formen der Propaganda auf einer kind- und jugendaffinen Plattform. Dossier „Rechts- extremismus“. Retrieved from https:// www.bpb.de/themen/rechtsextremis- mus/dossier-rechtsextremismus/541511/ tiktok-und-rechtsextremismus/

Rückmeldungen